生长素shengzhangsu

是发现最早的一种植物激素,化学名为吲哚乙酸,简称IAA。已能人工合成。纯品为无色结晶,易溶于乙醚、乙醇、丙酮等。生长素有促进茎的伸长生长、促进发根、诱导愈伤组织形成、促进子房膨大成为果实、抑制器官脱落等多种生理作用。但其最基本的是促进细胞的伸长生长。不同器官的生长对生长素的敏感度不同。一般来说,根最敏感,茎比较差,芽界于根和茎之间,三者的最适浓度为茎>芽>根。植物体内生长素主要在茎尖和茎尖下的幼叶,以及其他分生组织形成,在不断形成的同时,通过光氧化或吲哚乙酸氧化酶的作用而破坏。生长素在体内可以游离状态存在,也可和葡萄糖、氨基酸、肌醇等相结合成为结合状态。前者具有生理活性,后者失去活性,但在一定条件下有些可转化为游离状态。自发现吲哚乙酸后,人工合成了许多和吲哚乙酸有类似生理效应的生长调节剂,如吲哚丁酸(简称IBA)、萘乙酸(简称NAA)、2,4-二氯苯氧乙酸(简称2,4-D)等。它们不像吲哚乙酸那样易被体内的吲哚乙酸氧化酶分解而失活,药剂持久,因此使用生长素时,通常选用这些具有生长素生理活性的生长调节剂。目前主要用于促进插枝生根、果实发育、疏花和防止落果,以及杀死杂草等方面。

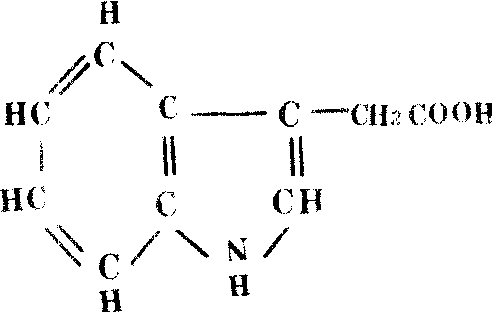

图541 吲哚乙酸结构式

生长素auxins

一类含有一个不饱和芳香族环以及一个乙酸侧链的内源植物激素。包括吲哚乙酸(IAA)、4-氯-IAA、5-羟-IAA与苯乙酸。其中,吲哚乙酸是发现最早也是最重要的天然生长素。其发现史可追溯到1872年波兰园艺学家谢连斯基(Cie-lielski) 对根尖控制根伸长区生长的研究以及达尔文(C.Darwin)父子对草胚芽鞘向光性的研究。1928年,温特(F.W.Went)首次分离出这种引起胚芽鞘弯曲的化学信使,命名为生长素。1934年,凯格(F.Kogl)等确定它为吲哚乙酸。因此,习惯上常把吲哚乙酸作为生长素的同义词。

化学结构与生理活性 在认识到IAA具有调节生长的效应后不久,发现吲哚丙酸(IPA)和吲哚丁酸(IBA)也有类似生长素的生理效应。以后又发现萘乙酸(NAA)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)、2,4,6-三氯苯甲酸与4-氨基-3,5,6-三氯吡啶羧酸及它们的一些衍生物(包括盐、酯、酰胺,如萘乙酸钠、2,4-D丁酯、萘乙酰胺等),都有生长素的活性。这些人工合成的活性化合物,称为类似生长素物质。它们与IAA在结构上有三个共同点:❶有一个不饱和的芳香族环;

❷有一个有机酸侧链,含有一个羧基或很容易转化为羧基的基团;

❸环与侧链之间有一定的空间关系,解离时形成相距5.5A的两极。也有例外情况,如硫代氨基甲酸盐不符合第一点,但有生长素的活性。

分布与运输 生长素普遍存在于高等植物中。凡是生长旺盛的器官,如胚芽鞘、芽、根尖、形成层与幼嫩种子都含有较多的生长素。叶片向顶芽等分生组织提供生长素的前体,经活化后才成为生长素。根尖也能形成生长素,这可以从离体根尖在不加生长素的培养基中仍可不断生长的事实得到证明。乳熟期的禾谷类种子含吲哚乙酸甚多,完熟后大部分吲哚乙酸转化成无活性状态,主要贮藏在糊粉层中。种子萌发时,无活性的生长素变成有活性状态,运入正在生长的胚中。生长素在地上部的运输具有极性运输的特点。即总是从植物的形态学上端运向基端,并能逆浓度梯度进行运输。生长素在燕麦芽鞘中的运输速度为1~1.5厘米/小时,在向日葵茎中为0.7厘米/小时。极性运输现象在芽鞘顶端特别明显,老的茎部则弱。生长素在根中运输极慢,速度为0.1~0.2厘米/小时,运输方向既有向根尖的,也有背根尖的。从种子和叶片中运出的生长素前体或未活化的生长素,可通过维管束向上传导。

合成与分解 植物体内的生长素是由色氨酸通过一系列中间产物而形成的。色氨酸形成吲哚乙酸的主要途径是通过吲哚乙醛。吲哚乙醛可以由色氨酸先氧化脱氨成为吲哚丙酮酸后脱羧而形成,也可以由色氨酸先脱羧成为色胺后氧化脱氨而形成,然后吲哚乙醛再氧化为吲哚乙酸。另外一条可能的合成途径是色氨酸通过吲哚乙腈转变为吲哚乙酸。在植物组织中还发现有吲哚乙醇(色醇)存在,吲哚乙醇可能是一个副反应的产物,它与吲哚乙醛可以通过氧化还原作用互变。在植物体内吲哚乙酸可与其他物质结合而失去活性,如与天冬氨酸结合为吲哚乙酰天冬氨酸,与肌醇结合成吲哚乙酸肌醇,与葡萄糖结合成葡萄糖苷,与蛋白质结合成吲哚乙酸一蛋白质络合物等。结合态的吲哚乙酸常可占植物组织中吲哚乙酸的50~90%。结合态吲哚乙酸可能是生长素在细胞内的一种贮藏形式,它们经水解可以产生游离吲哚乙酸。胚乳组织中的结合态吲哚乙酸是幼苗生长所需吲哚乙酸的主要来源。植物组织中普遍存在的吲哚乙酸氧化酶可将吲哚乙酸氧化分解,主要分解产物为3-羧甲基-2-氧吲哚和吲哚-3-醛,这些化合物很容易再被分别氧化为3-亚甲基氧吲哚和3-甲基氧吲哚或吲哚-3-羧酸。吲哚乙酸亦可不经脱羧而分解为氧吲哚-3-乙酸的甲酯及其有关化合物,如二氧吲哚-3-乙酸、5-羟氧吲哚-3-乙酸和5-羟二氧吲哚-3-乙酸等。吲哚乙酸上的杂环一般不被分解,但曾有报道豌豆中的吲哚乙酸氧化酶可以破坏吲哚环上的吡咯环,产生苯甲酰胺化合物。

生理效应 生长素有多方面的生理效应(见表)。生长素的效应与浓度有关,例如低浓度的生长素可以促进生长,高浓度时则抑制生长甚至使植物死亡。不同器官所要求的最适生长素浓度亦不相同。生长素浓度过高时对生长的抑制作用已证明与生长素能否诱导乙烯的形成有关。

植物对外源生长素的生理反应

| 现 象 | 效 应 |

| (a) 在细胞水平上的效应 | |

| 细胞分裂 细胞伸长 细胞分化 | 刺激形成层细胞分裂 刺激枝生长,抑制根生长 促进木质部、韧皮部分化,促进插 条发根,调节愈伤组织的形态建 成 |

| (b) 在器官和整株水平上 的效应 | |

| 幼苗形态 向地性 向光性 顶端优势 叶衰老 叶脱落 | 中胚轴伸长的可逆性红光抑制 吲哚乙酸转移至枝条下侧 吲哚乙酸转移至枝条的背光侧 代替顶芽的作用 延迟衰老 施于叶片的生长素抑制脱落:施于 离层近轴端的生长素促进脱落 |

| 开花 座果 果实成熟 | 可以促进开花 诱导单性果实的发育 延迟成熟 |

作用机理 近年来提出了激素受体的概念。激素受体是一个大分子细胞组分,能与相应激素特异地结合,这种复合物能发动一系列反应,最后表现出不同的生物效应。吲哚乙酸与受体的复合物有两个方面的效应: 一是作用于膜蛋白,影响介质酸化、离子泵运输和紧张度变化,属于快反应(<10分钟); 一是作用于核酸,引起细胞壁变化和蛋白质合成,属于慢反应(>10分钟)。介质酸化是细胞生长的重要条件,吲哚乙酸能活化质膜上的腺苷三磷酸(ATP)酶,刺激氢离子流出细胞,降低介质pH值,于是有关的酶被活化而水解细胞壁多糖,使细胞壁软化而细胞得以扩伸。介质酸化与吲哚乙酸诱导的生长紧密联系似已无疑义,但细胞扩伸、介质酸化和离子运动如何整合成为一个最终表现细胞分裂和细胞分化的系统,尚难以观察。这些与细胞紧张度有关的变化,也可能只是吲哚乙酸效应的一个很小的早期发现部分。施用吲哚乙酸后导致特定信使核糖核酸(mRNA)序列的出现,从而改变了蛋白质的合成,这已在豌豆和大豆茎段中被证实。至于这些被吲哚乙酸处理所活化的mRNA序列究竟编码了什么酶,是目前正在研究的问题。吲哚乙酸处理还改变了细胞壁的弹性,使细胞生长得以进行。细胞壁弹性的改变看来不能简单地归因于pH值的下降,而是细胞壁中酶活性提高所引起的变化。

生长素

植物激素之一。化学名为吲哚乙酸(简称IAA)。有调节茎的生长速率、抑制侧芽生长、促进生根等作用。可引起单性结实,促进菠萝等植物的开花。在农林中获得广泛应用。

生长素

见“植物生理”中的“生长素”。

生长素auxin

含有不饱和芳香族环和一个乙酸侧链,主要促进细胞伸长的一类植物激素。吲哚乙酸(indole-3-aceticacid,IAA)是最早发现的一种生长素。此外,高等植物中还有吲哚乙醛、吲哚乙醇、吲哚乙腈、4-氯吲哚乙酸和苯乙酸等生长素。具有促进细胞生长,诱导单性结实,刺激愈伤组织的形成和生根,抑制腋芽生长等生理效应。主要存在于幼嫩的正在生长的根端、茎端,正展开的叶片,生长着的果实以及种子中。常以游离型和束缚型两种形式存在。主要为极性运输。色氨酸是生长素合成的前体物。吲哚乙酸氧化酶和过氧化物酶可氧化分解生长素。根据化学结构上的特性,已人工合成多种类生长素效应的化合物,如萘乙酸(NAA)、2,4-D、2,4,5T等,广泛用于农业生产上。