210 缂丝

又称“刻丝”。中国传统丝织工艺品的一种。产于江苏苏州一带。织造时,各色纬丝仅于图案花纹需要处与经丝交织,纬丝不贯穿全幅,只有经丝纵贯全幅。有“通经断纬”之说。它可较自由地运用各种色线,故用色变化万千,其成品的花纹,正反两面如一。缂丝源于五代,盛于宋,宋代留存实物格式多样,图形生动,元、明、清以来基本仿宋作,题材多为人物、山水、花鸟等绘画作品,技艺极高,至1949年以前,缂丝几乎停业,1949年后方才恢复生产。

缂丝

中国著名的传统丝织工艺品之一。又称“刻丝”。始于唐代,盛于宋代,流传至今仍保留下来了,主要在苏州一带生产。织造缂丝,纬丝不贯穿全幅,只在图案花纹需要处与经丝交织;经丝则纵贯织品。旧时关于缂丝的著录所说的“通经断纬”,就是这个意思。其成品的纹样,正反面一样。缂丝的作品多以复制古代传统绘画见长,技艺高超,也用来做衣袍或布置室内。

缂丝

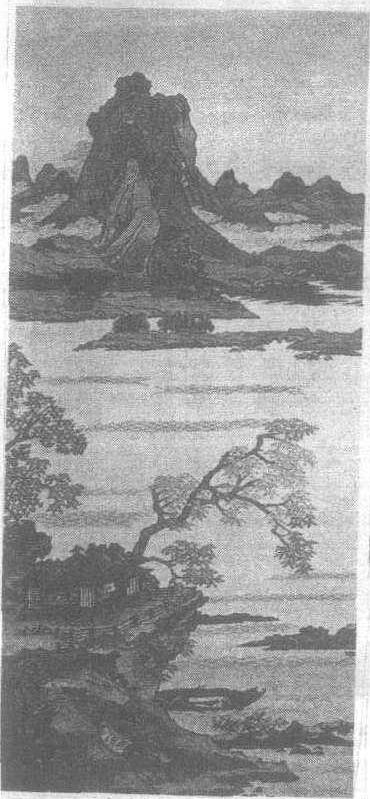

用通经断纬方法,在局部织造显花的丝织物。亦称“克丝”、“刻丝”等。缂丝起源于何时何地尚无定论,然至北宋大为发展,却有实证。宋代缂丝具有明显的时代特征,它将丝织工艺与书画艺术结合起来,从实用转向装饰化发展,当时名家辈出,杰作不少,如朱克柔的《牡丹国》、《莲塘乳鸭图》,沈子蕃的《梅鹊图》、《青碧山水图》,吴煦的《蟠桃图》,或古澹清雅,或精美绚丽。元代缂丝妙于宋代,用途也大为广泛,参以真金,组织华丽,供奉内廷以作皇帝服饰,风格也趋精雅而非古法。明清两代缂丝既远承宋法,以书画名作为蓝本,缂织卷、轴、册页等艺术欣赏品。如《瑶池集庆图》、《仙山楼阁图》,《仇英后赤壁赋图》、《九阳消寒图》,构图完美,气势恢宏; 也近继元风,大量缂织御用的袍服、铺垫、围屏等。如明万历间的缂云蟒椅披,清顺治的蓝地顶寿龙袍,明黄地缂丝八团金龙袍,清乾隆的月白缂丝云龙单朝袍。

缂丝Kesi

我国传统的丝织工艺品的一种。缂丝在中国历史悠久,在新疆楼蓝地方的汉代遗址中,曾出土用缂丝织成的毛织品。吐鲁番唐墓中则有几何形缂丝带发现。宋代的缂丝已达到盛期,有优秀作品流传。明、清两代缂丝已开始专业化生产,技术水平进一步提高。现代主要产地在江苏省苏州一带。缂丝是以生丝作经,各种熟丝作纬,织造时,不同于一般丝织物的织造方法,主要区别在于,一般丝织物是 “通经连纬”,而缂丝是“通经断纬”,用小梭、拨子等工具,采用抢、结、环和长短梭等技法,将多种彩色纬线仅于花纹需要处与经丝交织。其特点是花纹正反面完全一样。在现代又发明了双面异色缂丝。缂丝按用途大致分为两类,其中一类作靠垫、台毯、腰带等,另一类是以摹仿名人书画为主的艺术欣赏品,具有古朴典雅的艺术风格。

缂丝

缂丝

又称刻丝、克丝、兢丝等。是采用通经断纬的方法织造的丝织物。以生丝线作经、各色熟丝线作纬,经线贯通,仅在花纹局部用小梭子使纬线与经线交织。能精确地表现出花纹的形态和色彩的细微变化。缂丝既织造服饰用品,也织造书画等纯欣赏品。中国唐代已出现缂丝制品,宋代较兴盛。元、明、清仍有制作,技艺不及宋代精湛。现代苏州仍生产缂丝。

缂丝

又称“刻丝”。用真丝和通经断纬的独特制作方法而成的工艺品。作品正反面如一,耐用,宜于收藏;1982年苏州又创出异纬织造法,织出的金地牡丹、蝴蝶形成正反面不同的画面。产品分艺术欣赏品和日用品两大类,前者有屏风、中堂、屏条、横幅、手卷、册页、团扇等;后者有靠垫、台毯、腰带等。

缂丝

用“通经回纬”织法、以彩色纬丝显花的织物。也称“克丝”、“.jpg) 丝”和“刻丝”。通常织成书画以供装饰,也有织成袍料的。“通经回纬”织造技术早在汉唐期间(公元前206~公元618)用于毛织。至唐代(618~907)移用于丝织,出现了“缂丝”。到宋时(960~1279),有大量传世的缂丝织物。如宋缂丝紫鸾鹊谱轴;其图纹为9种文禽双双飞翔衬以祥瑞花草,回环累列,紫色地五彩织。高123cm,宽56cm。元明清各代,缂丝织造时以平纹组织为基础,用彩纬根据花型需要编织于经纱中,纬丝色彩可选1000种以上。织后经向不收缩,纬向收缩率为3%。

丝”和“刻丝”。通常织成书画以供装饰,也有织成袍料的。“通经回纬”织造技术早在汉唐期间(公元前206~公元618)用于毛织。至唐代(618~907)移用于丝织,出现了“缂丝”。到宋时(960~1279),有大量传世的缂丝织物。如宋缂丝紫鸾鹊谱轴;其图纹为9种文禽双双飞翔衬以祥瑞花草,回环累列,紫色地五彩织。高123cm,宽56cm。元明清各代,缂丝织造时以平纹组织为基础,用彩纬根据花型需要编织于经纱中,纬丝色彩可选1000种以上。织后经向不收缩,纬向收缩率为3%。