翅chi

(1)动物飞行的器官,统称为翅。在无脊椎动物中,昆虫大多有翅两对,在中胸和后胸节背侧,由表皮角质膜及其间气管延伸所形成。但双翅目蝇类只有前翅,后翅变成平衡棒; 脊椎动物鱼类如鲨鱼的鳍特称为鱼翅;飞鱼的胸鳍特别长大,呈翅状,能跃出水面,可滑翔百米以上,供以逃避敌害,故也称为翅。又如鸟类的翼和哺乳类蝙蝠的飞膜 (或翼膜),均能飞行,因由前肢 (膀) 演变而来,故统称翅膀。(2) 被子植物的果实,如槭、榆等的翅果和裸子植物的种子,如松属等,都具有向外伸展的薄片,也称为翅。

翅wings

昆虫的飞行器官。多数有翅亚纲昆虫成虫有前、后两对翅,分别位于中、后胸节。基部连接在背板的前背翅突及后背翅突上,下层与侧板侧翅突顶接。但各类昆虫翅的形状及质地变化颇大,一些昆虫前、后翅或其中之一退化,或完全消失,不少种类可出现短翅型。如鞘翅目昆虫前翅骨化,成为保护后翅及体躯的鞘翅; 双翅目昆虫后翅退化成很小的平衡棒; 直翅目昆虫前翅革质,覆于体背,起保护作用,称覆翅; 半翅目昆虫前翅基半部革质,端半部膜质,称半鞘翅。

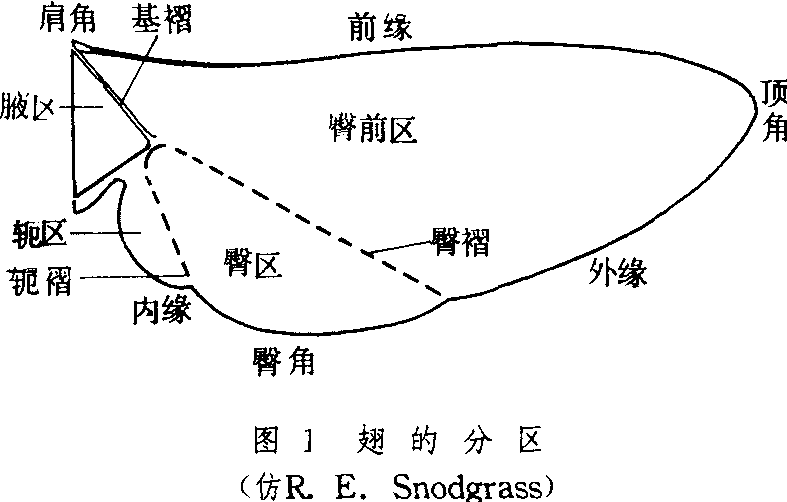

形状及分区 翅一般为三角形(图1),前边称前缘(anterior margin或costal margim),外边称为外缘(outer或apical margin),后边称内缘(inner margin或anal margin)。前缘与内缘间的夹角称肩角,前缘与外缘的夹角称顶角,外缘与内缘间的夹角称臀角。翅的内缘在基部常加厚成皱褶,形成索状构造,称腋索。腋索由背板的后侧角发生,起韧带作用(图2)。

翅上常发生一些褶线,将翅分为若干区。基褶位于翅基部,翅的腋区位于褶的里面。翅后部有臀褶,褶前称为臀前区,占翅区的大部,褶后部称臀区(vannalregion或vannus)。较低等昆虫的臀区常较大,栖息时折叠在臀前区之下。有些昆虫在臀区后还有一条轭褶,其后为轭区(jugal region或neala)。双翅目蝇类,前翅的基后部具有一片或两片膜质瓣,称为翅瓣。翅表有感觉器、微毛、鳞片等外长物。

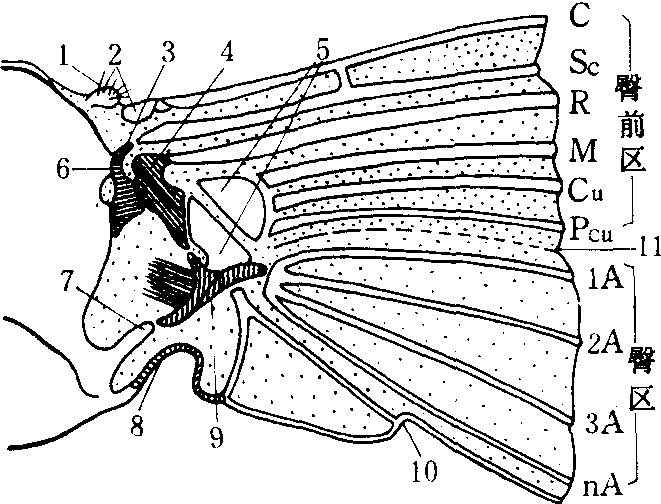

基部构造 翅基部有小骨片称翅关节片,用以控制翅的升降、折叠和飞行运动,通常包括翅基片、肩片、腋片及中片(图2)。翅基片是一对位于前翅前缘脉最基端的小骨片,鳞翅目、膜翅目及双翅目中比较发达,有时扩大,盖在翅基部。肩片是翅前缘基部的一块小骨片,和前缘脉基部有关节活动,在蜻蜓目中比较大。腋片是位于腋区的小骨片,为有翅昆虫所共有,一般有3或4片,腹面凸凹不平,着生有直接翅肌,是翅与胸部接连及折叠的重要关节,但在蜉蝣目、蜻蜓目昆虫中,腋区未分化为若干小腋片,故翅不能折动。第一腋片与前背翅突相接,前端突出,是亚前缘脉的支点;第二腋片内缘与第一腋片相接,前端顶接径脉基端,外缘与中片相接,腹面的凹陷与侧翅突支接,是翅运动的重要支点;第三腋片大致为三角形,里端与后背翅突支接,前角支接在第二腋片上,前缘连接中片,外端与臀脉支接;第四腋片极小,仅在直翅目、膜翅目中存在,位于第三腋片与后背翅突之间。中片位于翅基的中部,为内、外两块近三角形的骨片,前、后翅都有,是翅的重要折叠关节。内中片与第二及第三腋片相接,外中片外端与中脉和肘脉相接,二中片之间是基褶,翅折叠时,二中板沿基褶向上凸折。

图2 翅基部的关系构造(仿R.E. Snodgrass)

1.肩片;2.翅基片;3.第一腋片;4.第二腋片;5.中片;6.前背翅突;7.后背翅突;8.腋索;9.第三腋片;10. 轭褶,11. 臀褶

翅chì

也称“帽翅”。幞头、纱帽两侧翘出的翅状饰物。常见者有方形、圆形、尖形、长方形、椭圆形及凤翅形等。《周书·异域传上·百济》:“朝拜祭祀,其冠两厢加翅,戎事则不。”唐段成式《酉阳杂俎·艺绝》:“有顷,眼钩在张君幞头左翅中,其妙如此。”明方以智《通雅》卷三六:“智按所谓耳者,即近代之帽翅,所谓高蝉也。”清刘廷玑《在园杂志》卷三:“家藏遗像二轴,予亲见之。一为张公坐像,戴纱帽而两翅尖锐,服大红纻丝仙鹤背胸,腰围玉带;一画世宗皇帝像……张公远来朝谒,戴长扁翅纱帽,如今戏中扮官长所戴者,服蟒衣、玉带、皂靴,全不似今戏中所戴丞相幞头,上面皆方,而两翅扁方曲长以向上者。”张德坚《贼情汇纂·伪服饰》:“(洪秀全)冠如圆规纱帽式,上缀双龙纱帽上的翅双凤,凤嘴左右向下,衔穿珠黄绥二挂,冠后翅立金翅二。”

翅wing

昆虫的飞行器官。广义的翅也指鸟类等动物的飞行器官。昆虫的翅在分类学上有重要意义。大多数昆虫具两对翅,位于中、后胸两侧,由其侧背叶演化而成。不全变态昆虫的翅在体外发育,若虫的翅芽随龄期增加而逐渐长成.称为外生翅;全变态昆虫的翅芽在幼虫体内发育,至蛹期形成(翻出),称为内生翅。由于翅质、形状和功能不同,翅可分为膜翅、覆翅、半鞘翅、鞘翅、缨翅、毛翅、鳞翅和平衡棒。典型的翅略成三角形,分为前缘、外缘、内缘并形成肩角、顶角、臀角。翅面划分为腋区、臀前区、臀区、轭区,多数昆虫的翅有多条纵脉和横脉,在飞行中起支撑翅面的作用。

翅的分区