血液凝固xueyeninggu

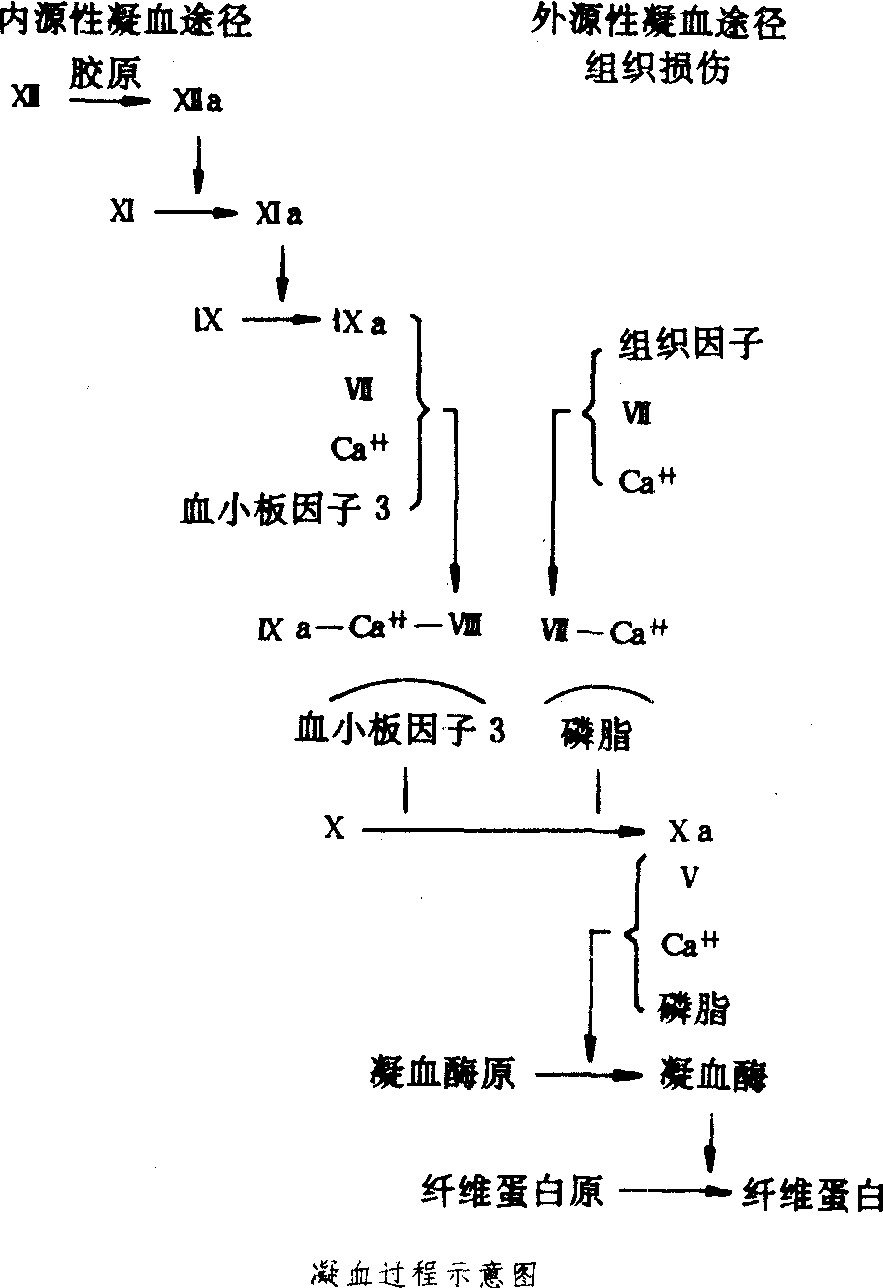

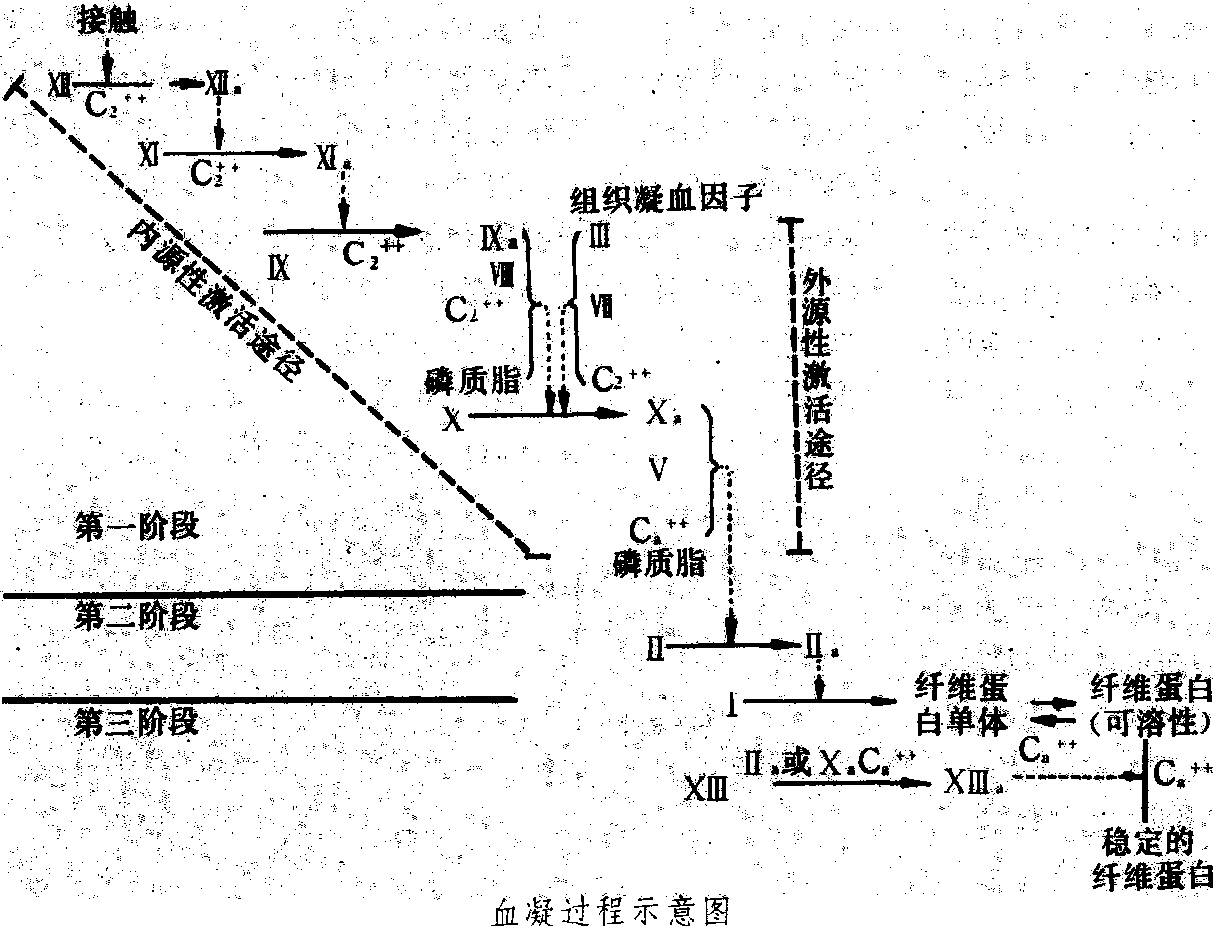

血液从液体转变成为凝胶状态的过程。血液凝固是因血浆中发生了一系列化学反应,其最后表现就是由不溶解的纤维蛋白网罗红细胞形成凝血块。凝血是一个非常复杂的酶促反应过程,参与此过程的有凝血因子、Ca 、血小板等。此反应可分为凝血酶原激活物形成、凝血酶形成及纤维蛋白形成三个阶段。第1阶段中,又因起动方式及因子Z激活途径不同而分为内源性与外源性凝血两个途径(见凝血过程示意图)。内源性凝血起动于接触激活,即Ⅻ因子接触到带负电荷的表面(在体内为血管受损后暴露的胶原纤维;在体外为玻璃表面、白陶土等)被激活。而外源性途径则由组织损伤释放的组织因子(因子Ⅲ、组织凝血活酶)所起动。凝血反应一旦激活,则如瀑布一样发展,一直到血液凝固为止。内源性第1阶段反应占全部凝血时间的75%(3~8分钟),参与因子最多,特别是因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ有障碍时,凝血时间明显延长。外源性凝血途径参与的因子少,步骤简单,反应迅速,所需时间不到10秒钟。内、外源两条途径一旦各自激活X因子后,就沿着共同途径进入以后两个阶段,实际上内、外源途径也不能截然分开,当血管内皮受损时,不但会激活Ⅻ因子起动内源性凝血,也会因释放出的组织因子起动外源性凝血。目前,已有许多试验可以检查由不同原因而引起的凝血障碍。

、血小板等。此反应可分为凝血酶原激活物形成、凝血酶形成及纤维蛋白形成三个阶段。第1阶段中,又因起动方式及因子Z激活途径不同而分为内源性与外源性凝血两个途径(见凝血过程示意图)。内源性凝血起动于接触激活,即Ⅻ因子接触到带负电荷的表面(在体内为血管受损后暴露的胶原纤维;在体外为玻璃表面、白陶土等)被激活。而外源性途径则由组织损伤释放的组织因子(因子Ⅲ、组织凝血活酶)所起动。凝血反应一旦激活,则如瀑布一样发展,一直到血液凝固为止。内源性第1阶段反应占全部凝血时间的75%(3~8分钟),参与因子最多,特别是因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ有障碍时,凝血时间明显延长。外源性凝血途径参与的因子少,步骤简单,反应迅速,所需时间不到10秒钟。内、外源两条途径一旦各自激活X因子后,就沿着共同途径进入以后两个阶段,实际上内、外源途径也不能截然分开,当血管内皮受损时,不但会激活Ⅻ因子起动内源性凝血,也会因释放出的组织因子起动外源性凝血。目前,已有许多试验可以检查由不同原因而引起的凝血障碍。

血液凝固blood coagulation

血液在多种凝血因子作用下由溶胶状变成凝胶状的过程。这一过程是一系列循序进行的酶促反应,使血浆内可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白。血液凝固可防止机体失血过多,失去此功能可导致出血不止。血浆中还存在大量抗凝血物质,使血液在血管内保持流动,抗凝物质缺乏则易产生血栓。正常血管内也有少量小的凝血块形成,但是血液中另一些因素可使其逐渐溶解,这一过程称为纤维蛋白溶解或纤溶,它也是由一系列酶促反应完成的。因此,血凝、抗凝与纤溶是机体内同时存在的三个密切相关的正常功能系统。

凝血因子 血浆与组织中有许多直接参与凝血的物质,统称为凝血因子。凝血因子的同义名称极多,为避免混乱,以罗马数字编号表示各种凝血因子(见表)。习惯上第Ⅰ至第Ⅳ因子不用代号,过去被称为的第Ⅳ因子,实际上并不独立存在,乃是被激活的第Ⅴ因子。此外,还有前激肽释放酶、激肽原以及来自血小板的磷脂等直接参与凝血过程。上述因子除第Ⅲ因子外,都存在于血浆中。除第Ⅳ因子外,都是蛋白质,其中绝大部分为蛋白酶而以酶原的形式存在。

凝 血 因 子

| 因子 | 同 义 名 |

| Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅩⅢ | 纤维蛋白原 凝血酶原 组织凝血致活素, 组织凝血因子 钙离子 前加速素, 加速球蛋白, 易变因子 前转变素, 血清凝血酶原转变加速素(SPCA) 抗血友病因子(AHF), 抗血友病球蛋白 血浆凝血致活素成分(PTC), 抗血友病因子B 第十因子, Start-Prower因子 血浆凝血致活素前质(PTA), 抗血友病因子C 接触因子, Hageman因子 纤维蛋白稳定因子 |

凝血过程 大致可分为三个阶段: 第一阶段是因子X激活成Xa(“a”表示激活型)。因子X的激活可以通过两种不同的途径。完全依靠血液内的凝血因子逐步使因子X激活的,称为内源性激活途径,例如血管内膜损伤或抽出血液置玻璃管内发生凝血的情况; 而靠血管外组织释放的因子Ⅲ的参与以激活因子X的途径,称为外源性激活途径,如创伤出血后的凝血。内源性途径从因子Ⅻ的激活开始,原来存在于血浆中的无活性的第Ⅻ因子,当它与血管内皮受损时暴露出来的管壁胶原纤维(或其他异物表面)接触后,被激活成为有活性的接触因子(Ⅻ a);后者转而催化血浆中无活性的第Ⅺ因子,使它活化为Ⅺ a; 在Ca++的参加下,它使第Ⅸ因子由无活性变为有活性Ⅸa。紧接着Ⅸa与因子Ⅷ、血小板上的磷脂及Ca2+组成“复合物”,激活第Ⅹ因子为Ⅹa。其中,因子Ⅷ是一种辅助因子,十分重要。它能使Ⅸa激活Ⅹ的作用加快几百倍,但它本身不是蛋白酶,不能直接激活因子Ⅹ。因子Ⅸa和因子Ⅹ分别通过Ca2+而同时连接于磷脂表面。外源性途径是当组织损伤时,由损伤组织释放出第Ⅲ因子 (含有磷脂),在Ca2+存在条件下,与血浆中第Ⅶ因子相结合,将无活性的第Ⅹ因子催化转变为有活性的Ⅹa。其中Ca2+的作用就是将因子Ⅶ与因子Ⅹ都结合于因子Ⅲ所提供的磷脂上,以便因子Ⅶ催化因子Ⅹ的有限水解,形成Ⅹa。此后,外源性和内源性的凝血过程就没有区别。第二阶段是Ⅹa又与活化的Ⅴ因子、血小板上的磷脂和Ca2+形成凝血酶原激活物使无活性的凝血酶原(Ⅱ)激活成Ⅱa。第三阶段是在凝血酶的有限水解作用下,纤维蛋白原变为纤维蛋白,形成胶冻状血块(见图)。

抗凝物质 正常血液中,除了含有上述能使血液凝固的因子外,还含有同它们相对立的抗凝物质。目前已知血浆中最重要的抗凝物质是抗凝血酶Ⅲ和肝素,它们的作用约占血浆全部抗凝血活性的75%。抗凝血酶Ⅲ是血浆中一种抗丝氨酸蛋白酶。因子Ⅱa、Ⅶ、Ⅸa、Ⅹa的活性中心都含有丝氨酸残基,属于丝氨酸蛋白酶。抗凝血酶Ⅲ分子上的精氨酸残基,可以与这类酶活性中心的丝氨酸残基结合,形成复合物而使凝血酶失活。若肝素与抗凝血酶Ⅲ的某个ε-氨基赖氨酸残基结合,则抗凝血酶Ⅲ与凝血酶的亲和力可增强约100倍,使两者结合得更快、更稳定,使凝血酶立即失活。肝素主要由肥大细胞产生,存在于大多数组织中,它本身能抑制凝血酶原的激活,抑制纤维蛋白原形成纤维蛋白单体。但这些作用似乎并不重要,因为去掉血浆中的抗凝血酶Ⅲ以后,肝素几乎不能影响凝血过程。此外,肝素能激活血浆中的脂酶,加速血浆中乳糜微粒的清除,可能有助于防止与血脂有关的血栓形成。

纤维蛋白溶解酶系统 机体内与血凝相对抗的另一个体系。包括四种成分,即纤维蛋白溶解酶原(简称纤溶酶原)、纤维蛋白溶解酶(简称纤溶酶)、激活物与抑制物。纤溶酶原无活性,在激活物的作用下成为有活性的纤溶酶,后者使形成的纤维蛋白重新溶解,使凝固的血块液化。在正常生理情况下,纤溶与血凝之间经常处于动态平衡之中,因而使血管内血液经常保持流体状态。

血液凝固

当血液流出血管外数分钟后,其中逐渐出现许多粘性丝状的纤维蛋白,越来越多,并重叠交错形成一个海绵状网,把血细胞网罗在里面,使原来液体的血液变成了半固体的血液块,即发生了血液凝固。血液凝固是血液中一系列化学反应的结果。参与血液凝固的物质称为凝血因子,国际上对它们有统一的命名,目前大家公认的有12种;分别用罗马字统一编号,其中绝大部分属蛋白质类,但也有小分子物质,如Ca2+离子。由于血液凝固是人体止血机理的一个重要方面,因而凝血过程变慢或障碍时,会出现出血倾向或血流不止。血友病人的血液中缺乏凝血因子Ⅷ,其血液很难发生凝固,因而血管破裂时流血不止;凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ,在体内合成时需要维生素K参与。当维生素K缺乏时,这些因子合成受阻,可出现出血倾向;蛋白质类的凝血因子主要是在肝内合成的,当肝功能不好时,肝脏合成蛋白质的能力下降,因而慢性肝炎患者创伤出血后不容易止血。外科手术时,为防止过多出血,需加速手术部位的凝血过程,需要加速凝血,而贮存血液时,需保持血液的液体状态,则需要抗凝。医生可利用各种途径和方法,以加速血液凝固过程或延缓血液凝固过程来达到。

血液凝固

见“生物”中的“血液凝固”。

血液凝固

血液流出血管后,从能流动的溶胶状态变为不能流动的凝胶状态的一系列复杂的生化过程。最基本的变化是原来溶解于血浆中的纤维蛋白元变成不溶性的纤维蛋白丝,并交织成网,网罗红细胞和血浆,变成胶冻状的血块。组织损伤、小血管破裂出血时,血液及时凝固可防止出血过多。在病理状态上,血液凝固亦可在血管内发生。参见“血栓形成”。

血液凝固blood coagulation

简称血凝或凝血。血液由流动的液体转变为不流动的凝胶状态的过程。由于凝血因子依次激活,最后使血浆中的纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白,后者交织成网,并网罗血细胞形成血凝块。引起血液凝固的途径有二:

❶凝血因子全部存在于血浆内的称内源性凝血途径;

❷有血管外组织因子(因子Ⅲ)参与的称外源性凝血途径。凝血过程大致可分为3个阶段:

❶因子Ⅹ的激活;

❷因子Ⅱ (凝血酶原)激活成Ⅱa(凝血酶);

❸因子Ⅰ(纤维蛋白原)转变为Ⅰa(纤维蛋白)。因子Ⅹ的激活可通过血管内膜损伤引起因子Ⅻ激活开始(即内源性凝血途径);或在创伤时通过血管外组织释放因子Ⅲ(即外源性凝血途径)开始。血液凝固对机体具保护作用,可减少血管损伤时的出血(见“凝血因子”、“纤维蛋白原”、“凝血酶原”)。

- Brut

- Brutus,Marcus Junius

- Bryansk

- Bryant,William Cullen

- Bryce,James,1st Viscount

- Bryn Mawr College

- bryony

- bryophyta

- Bryozoa

- Bubastis

- bubble chamber

- Buber,Martin

- Bucaramanga

- buccaneers

- Bucer,Martin

- Buchanan,Franklin

- Buchanan,George

- Buchanan,James

- Buchan,John,1st Baron Tweedsmuir

- Bucharest

- Bucharest,Treaties of

- Buchner,Georg

- Buckingham

- Buckingham Palace

- Buckingham,George Villiers,1st Duke of