071 郁达夫1896—1945

现代小说家、散文家、翻译家。原名郁文。浙江富阳人。1911年到日本东京第一高等学校学习,后入帝国大学经济科。1921年翻译的德国诗人台奥多尔·斯笃姆的诗作为其最早的译品。1927年翻译了斯笃姆《马尔戴和她的钟》、摩尔《一女侍》、日本林房雄《爱的开脱》等。1928年与鲁迅合编《奔流》杂志,译介外国文艺。如辛克莱《拜金艺术》、曲利纽斯《荒原丛莽》、马克·吐温《理发匠》、哈代《哈提的意见三条》等。所译作品有小说和文艺论著两类,小说多属郁本人所爱之作,并非都是名家名作。郁达夫于1924年在《读了珰生的译诗而论及于翻译》一文中对文学翻译者提出了3个要求——学思得。“学”即对原著及其语言有“深湛的研究”;“思”即对原著“要从头至尾,设身处地的陪他思索一番”;“得”即“完全了解原作者的精神”。这3项要求引起了后来的翻译工作者的重视。1949年后,出版了 《郁达夫选集》。

205 郁达夫1896—1945

作家,报纸副刊编辑和撰稿人。1921年发表处女作《沉沦》,次年回国与郭沫若、成仿吾等组织创造社,主编创造社的刊物。1928年与鲁迅合编《奔流》。1934年编选《中国新文学大系·散文二集》并写《导言》。抗战爆发后,积极投入救亡运动。1938年到南洋宣传抗日,在新加坡任《星州日报》副刊编辑,主笔,同时还担任《华侨周报》主编。1941—1942年,曾任新加坡文化界战时工作团团长和抗日联合会主席,后转移苏门答腊,这期间积极写文章宣传抗日。1945年9月17日,被日本宪兵秘密杀害。

202 郁达夫1896—1945

现代作家。原文郁文,字达夫。浙江省富阳县人。幼时丧父家贫,在家乡读小学。1913年随长兄郁华去日本,次年考入东京第一高等学校预科。1919年秋进入帝国大学经济部学习,阅读了大量中外文学著作,着手新文学创作。1921年与郭沫若、成仿吾等创办创造社。同年出版短篇小说集《沉沦》。次年,帝大毕业回国,到安庆任教。1923年春到上海编辑《创造》季刊和《创造周报》等刊物,发表《薄奠》等富有感伤美的小说。1924年及其后三年,先后在北京大学、武昌师范大学、广州中山大学任教。1927年底回上海主持创造社出版事务。1930年加入进步团体中国自由大同盟。1933年移家杭州。其间,出版小说、散文、游记多种。1937年赴香港、南洋宣传抗战,1945年9月17日被日本宪兵杀害。人民文学出版社等先后出版了他的选集、文集、小说集、散文集、游记集、日记集、抗战诗文抄等著作。

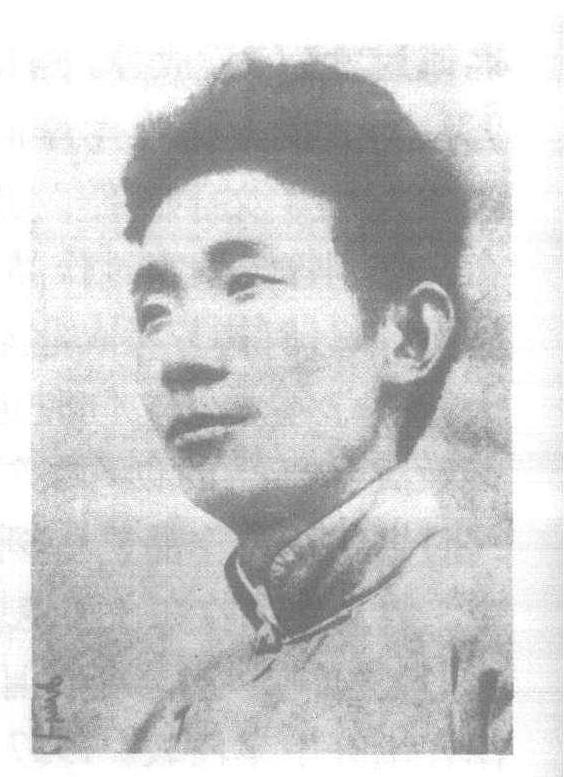

郁达夫1896—1945Yu Dafu

现代小说家、散文家。名文,字达夫。浙江省富阳县人。

郁达夫3岁时父亲去世,家道中落。由于母亲的倾心培养,才得以受到严格的私塾教育。他自幼广泛接触了中国古典诗文、小说和戏曲并深受其影响,从14岁起就大量创作旧体诗。1913年郁达夫随兄赴日本留学,在日本期间又广泛涉猎了大量外国文学作品,接触到当时西方和日本的各种社会思潮和文学理论。1921年他在日本参与发起创造社,并成为前期创造社的主要代表作家。1921年10月他出版了第一个短篇小说集《沉沦》,这也是现代文学史上的第一个白话小说集。《沉沦》以其惊世骇俗的自我暴露手法和浓郁而清新的抒情色彩,在当时文坛引起强烈反响。1922年回国,1923年出版了第二个短篇小说集《茑萝集》,此后又写下《春风沉醉的晚上》、《薄奠》等小说。1927年郁达夫还发表了《广州事情》、《在方向转换的途中》等政治论文,表述了他对当时社会现实的清醒认识。

1928年后郁达夫的思想和创作显示出更激烈的矛盾冲突。他曾与鲁迅合编《奔流》月刊,并主编过《大众文艺》,还积极参加了“中国自由运动大同盟”和“左联”等进步组织。但在白色恐怖之下又情绪低沉,于1933年举家从上海迁往杭州,度过了一段消沉的隐逸生活。在这前后他创作发表了《过去》、《迷羊》、《她是一个弱女子》、《迟桂花》、《出奔》等不同风格的小说作品。此外,郁达夫从开始创作以来先后写下了《一个人在途上》、《伤感的行旅》、《给一个文学青年的公开状》等散文名篇,还出版了游记散文集《屐痕处处》、日记集《日记九种》等作品。郁达夫在30年代中期接连写下八篇自传文章,系统回忆了自己早年的生活经历,文笔清新明快,叙述诚恳感人。中学语文课本选入其中的“自传之三”《书塾与学堂》作为课文,它从一个侧面向人们展示了郁达夫的生活道路和个性特点。

抗战爆发后,郁达夫积极投身救亡工作。1937年到香港和南洋群岛从事抗日宣传活动,1945年9月17日被日本宪兵秘密杀害于苏门答腊。1952年中央人民政府追认他为革命烈士。

郁达夫是现代文学史上杰出的浪漫主义代表作家,他的小说和散文都以“自叙传”的笔法和抒情色彩著称,他的创作在现代文学史上占有重要地位并且产生了深远的影响。广州花城出版社和三联书店香港分店联合出版的《郁达夫文集》收入了郁达夫的绝大部分作品。

郁达夫

现代著名作家。生于1896年,卒于1945年。原名郁文,曾用笔名达夫、春江钓徒、日归等等。浙江富阳人。郁达夫早年曾随兄留学日本,在东京第一高等学校预科班学习,当时与郭沫若同班。预科班毕业以后,先学医科,后改学法科。此间郁达夫接触到大量外国的优秀文学作品,并开始学写白话小说。留学期间与郭沫若、成仿吾等人共同组织发起“创造社”。回国后任《创造季刊》和《创造周报》的编辑。1921年,郁达夫出版了他的第一本小说集《沉沦》,反映当时青年的苦闷心理。这一时期,郁达夫曾先后在北京大学、武昌师范大学、中山大学等校任教。1928年,郁达夫与鲁迅合编《奔流》杂志。1930年,加入中国左翼作家联盟。1932年,加入中国民权保障同盟。同年移居杭州。1937年抗日战争爆发以后,郁达夫积极投入抗日救亡运动,并去香港、南洋等地从事抗日救亡宣传活动。新加坡沦陷以后,郁达夫流亡于苏门答腊一带。1945年9月17日,被日本宪兵秘密杀害。郁达夫 一生向往光明,积极投入时代洪流,不屈不挠,留下了宝贵的文学财富。其中具有代表性的主要作品有: 小说 《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《薄奠》、《她是一个弱女子》、《迟桂花》、《出奔》、《迷羊》、《茫茫夜》等,散文 《达夫散文集》、《达夫游记》、《达夫日记》等,其中不乏 《杭江小历纪程》、《钓台的春昼》、《超山的梅花》、《雁荡山的秋月》等名篇。郁达夫是中国现代文学史上独具浪漫风格的小说家、散文家。他为中国现代文学的发展,做出了很大的贡献。

郁达夫1896—1945

小说家、散文家。浙江富阳人。早年留学日本。1921年与郭沫若等人发起组织创造社,创办《创造》季刊等,提倡浪漫主义文学。为新文学的先驱之一。1928年与鲁迅合编《奔流》。1930年发起组织中国自由运动大同盟,后参加中国左翼作家联盟。抗战爆发后,在南洋从事文化界抗日救亡领导工作。1945年在苏门答腊被日本宪兵秘密杀害。著有小说集《沉沦》、《茑萝》、《寒灰》、《鸡肋》、《过去》、《奇零》、《敝帚》等,散文集《日记九种》、《屐痕处处》等。作品多表现自我,情感真率,充满感伤色彩。在现代文学史上曾产生很大影响。

郁达夫1896—1945

现代小说家、散文家。原名郁文。浙江富阳人。早年曾就读于嘉兴府中学、杭州府中学、杭州育英学院。1913年随长兄郁华赴日学习,毕业于东京帝国大学经济学部,从小喜爱古典文学。在日本留学期间又涉猎了外国文学和受其社会思潮影响。1921年,与郭沫若、成仿吾组织创造社。完成了新文学最早的白话小说集《沉沦》,出版发行后震撼整个文坛。1922年后参加《创造季刊》、《创造周报》、《创造日》和《创造月刊》的编辑工作,并先后执教于安徽公立法政专门学校、北京大学、武昌师范大学、广州中山大学等。1927年8月脱离创造社。1928年6月,与鲁迅合编《奔流》月刊,并主编《大众文艺》。又与钱杏邨一起为中国革命济难会编辑文艺性半月刊《白华》。1930年2月,参与发起中国自由运动大同盟,3月参加中国左翼作家联盟。1933年初加入宋庆龄、蔡元培主持的民权保障同盟,并任上海分会执行委员。同年移居杭州隐逸。抗战时期,积极投入抗日救亡运动。1938年赴武汉任军事委员会政治部第三厅设计委员。1938年,在新加坡任《星州日报》副刊编辑,并任《华侨周报》主编,坚持抗战宣传。新加坡沦陷后,流亡于苏门答腊,1945年9月17日遭日本宪兵秘密杀害。建国后被人民政府追认为“为民族解放事业殉难的烈士”。郁达夫一生为新文学的发展和民族解放事业做出了不可磨灭的贡献。著名的小说有《春风沉醉的晚上》、《薄奠》、《微雪的早晨》、《迟桎花》、《她是一个弱女子》等。还有《给一位文学青年的公开状》、《无产阶级专政和无产阶级文学》等重要文章。游记、随笔有《钓台的春昼》、《移家琐记》和《寂寞的春潮》等。他具有浓厚的诗人气质,其文充满浪漫主义感伤色彩,在作品中勇于分析、解剖、鞭挞自己,有着强烈的艺术感染力。他的小说、散文、诗歌和文论都别具特色,有其独自的个性。

郁达夫1896~1945

现代小说家,散文家。原名郁文。生于浙江富阳县。1913年去日本,后考入东京帝国大学。1921年与郭沫若等共同成立创造社,并写下新文学第一部短篇小说集《沉沦》;同名单篇描写中国留日学生遭受异国冷遇的苦闷、忧郁与感伤颓废的情绪,为其代表作。1922年归国后参加创造社刊物的编辑工作,并辗转于北京、广州等地任教,此时创作的《春风沉醉的晚上》、《薄奠》等短篇小说,以同情的笔调描写了下层劳动者的苦难,歌颂了他们的美好心灵,明显增强了其创作中的写实成分。1930年参加中国自由运动大同盟和民权保障同盟。不久移居杭州,写下许多文笔优美、情感真挚的散文;其中,《屐痕处处》(1934)中的游记如《钓台的春昼》、《寂寞的春潮》等,寄忧国忧民之情于山水描绘间,创造了诗的意境,为其最佳作品。1938年,应郭沫若邀请去武汉参加抗日工作,年底转赴新加坡,主编进步报刊,继续从事抗日救亡运动。1945年日本投降后在苏门答腊的武吉丁宜被日寇秘密杀害。

郁达夫

小说家。浙江省富阳市人。1896年12月7日生,1913年赴日学习。1921年和郭沫若等发起成立创造社。此后走上文学创作的道路,并先后在多种刊物任编辑、主编。1938年末客居南洋,坚持抗战宣传工作。1945年9月17日在印度尼西亚被日本宪兵秘密杀害。主要作品有小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、散文《钓台的春昼》,诗歌《毁家诗纪》等。早期有自编《达夫全集》8卷,近年来有《郁达夫文集》、《郁达夫诗词抄》等作品集出版。