钗chāi

妇女用来束结固定发髻的首饰。古代写作叉,由两股合成。起源甚早,山西侯马曾出土骨钗,湖南常德曾出土有战国时楚国之木钗。唐代金银钗以镂花见长,明清时制作更精。历代形制不同,演变较多,为首饰之一大品种。战国宋玉《风赋》:“主人之女……为臣炊雕胡之饭,烹露葵之羹,来劝臣食,以其翡翠之钗,挂臣冠缨,臣不忍仰视。”汉刘熙《释名·释首饰》:“叉,杈也,因形名之。”清王先谦《释名疏证补》:“钗,叉也,象叉之形,因名之也。”

.jpg)

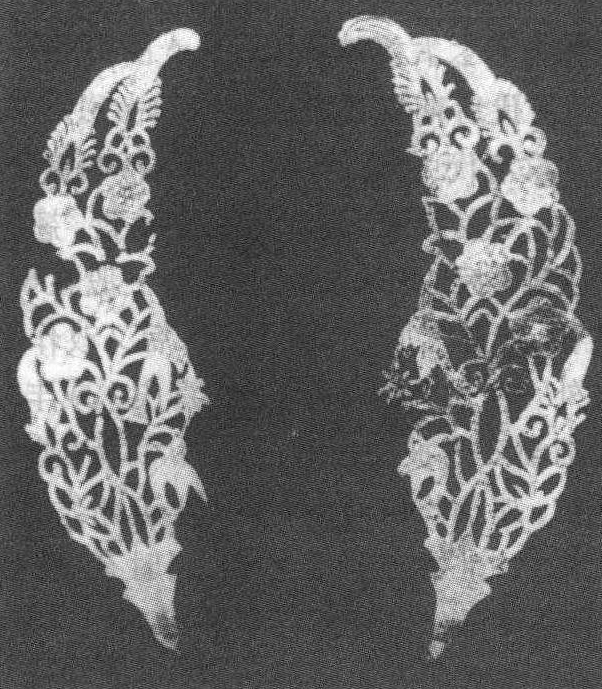

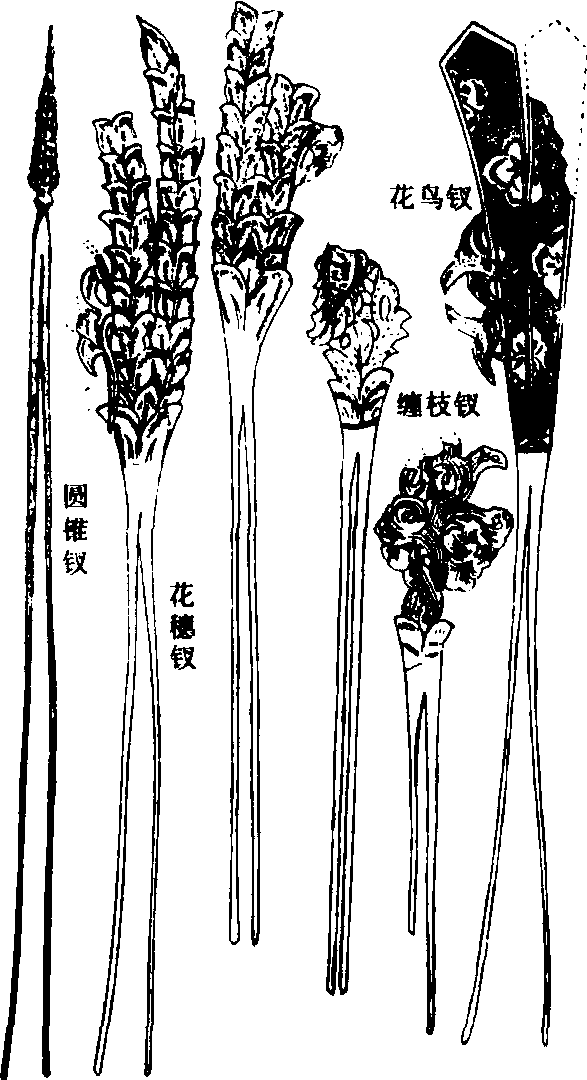

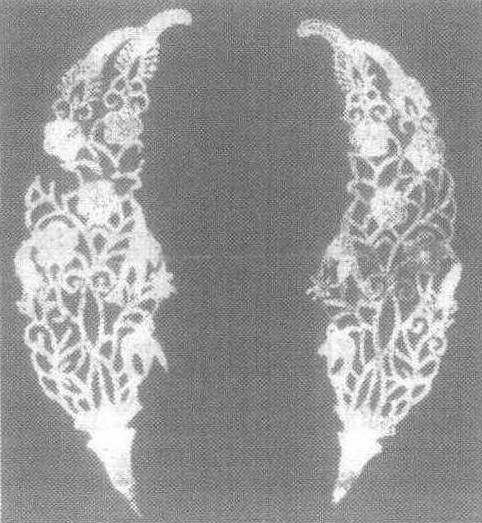

钗形制的演变

钗

古代妇女首饰。用以固发髻或装饰。用时还可同步摇等饰物一起搭配,张仲素 《宫中乐》: “珠钗挂步摇” 即是。唐代妇人多行用钗,且数量较多,诗句有“金钗十二行”,意即一人戴十二钗。“十二”之数,只是言其多而已,故白居易《酬牛思黯》诗有“钟乳三千两,金钗十二行”之句。而罗虬《比红儿》诗“照耀金钗簇膩鬟”句观之,则一人戴许多钗于头上,更为显贵。古代制钗子的原料很多,有金、银、珠、玉、珊瑚、琥珀、水晶、玻璃等;雕饰有凤凰、鸳鸯、燕、雀、鹦鹉、蝉、蝶、鱼等。

五代银钗

钗

古代妇女的一种首饰。钗是簪的一种形式,簪为一股,而钗则为双股,其头上为花卉、禽鸟、走兽等饰物,十分美观、精致。其质地多为金、银,是一种当时较为贵重的首饰。古代的诗词歌赋中有不少关于钗的描绘与咏叹,其中南北朝的《玉篇》中写道:“钗,妇人歧笄也。”司马相如在《美人赋》中写道:“玉钗挂臣冠。”

钗

钗

古代妇女用来束结发髻的首饰。《释名疏证补》 “钗,叉也,象叉之形,因名之也。” 因钗的形制像枝叉状,故名 “钗”。钗为双股制饰物,最早出现于春秋,以动物的肢骨做成,称“骨钗”。秦时,“始皇又以金银作凤头,以玳瑁为脚,号曰凤钗”。西汉时也多以金银丝为之,也有象牙、玳瑁或玉制。隋唐时,宫中贵妇盛行高髻,发钗的作用更大,形制也多样起来,常以两种或两种以上的材料制成,并镶嵌上珠宝玉翠。还有的在钗首雕刻出各种形状的花朵,称为 “花钗”。花钗制料的贵贱及花朵数量的多少是品位高低的标志。隋朝,后妃命妇所戴花钗的数目,随品级有具体规定。据《隋书·礼仪志》载: “皇后首饰,花十二树。皇太子妃,公主,王妃,三师、三公及公夫人,一品命妇,并九树。侯夫人,二品命妇,并八树。伯夫人,三品命妇,并七树。子夫人,世妇及皇太子昭训,四品以上官命妇,并六树。男夫人、五品命妇,五树。女御及皇太子良娣,三树。”至唐、宋、元、明时,除规定后妃、命妇所戴花钗株树,承前制外,钗的花样更多。质料除金、玉、银、象牙,还有珊瑚、琥珀、翡翠等。制作工艺也更为精美,不仅有刻花还有雕镂和盘花。钗首除鸟兽雕刻外,还有宫殿、人马等图案,甚至在钗柄上精雕出诗句。这些以金、银、珠宝做成的钗,是历代贵族妇女专用的名贵饰物,庶人妇女只能饰用木钗或铜钗。明代曾明确规定庶人妇女: “首饰、钗、镯不许用金、玉、珠翠,止用银。”清代,因推行满族服装,贵族妇女一般要在发髻上戴一扇形称为“宫装” 的冠。故头上饰物多用簪而少用钗了。

五代银钗

钗

旧时满族妇女首饰。其最简单的形制,是将一根金属丝从中部弯曲,使齐端而平行。分“钗首”与“梃”两部分,钗首用金、银作花或镂花、或以珠宝翠玉镶嵌其上,因其形制不同,有玉燕钗、凤钗、雀钗、金花钗、珠钗、小铃钗等。梃为双股以上锥体,与钗首相连插入发际。关东其他各族妇女亦有戴饰者。

钗

首饰。清代满族妇女常于发髻上插戴。贵重金属为质,由“钗首”与“梃”两部组成。钗首以珠、翠诸杂宝制成精巧纹饰图案;梃为双股以上锥体,与钗首相连,插入发中。