马的进化ma de jinhua

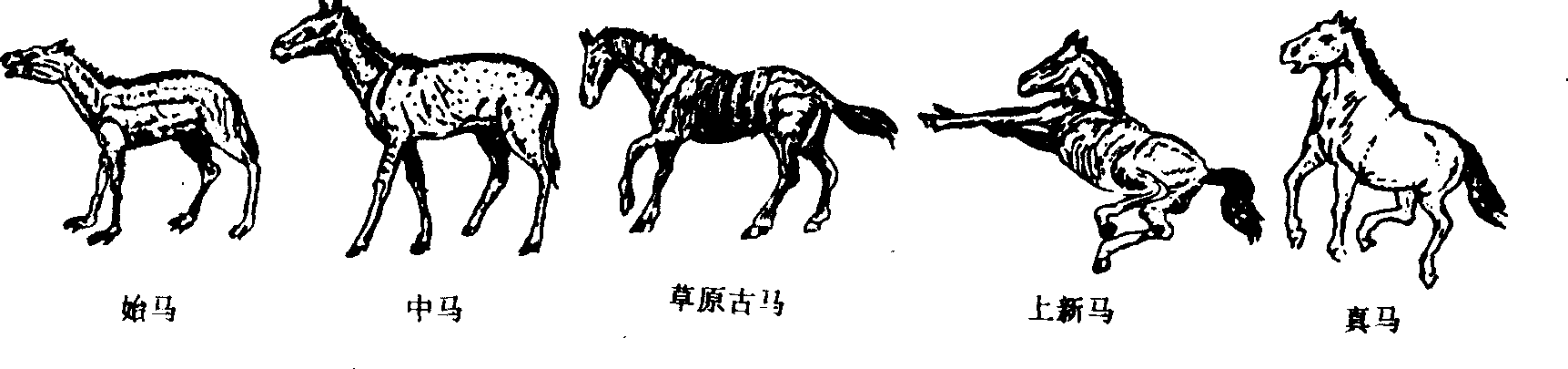

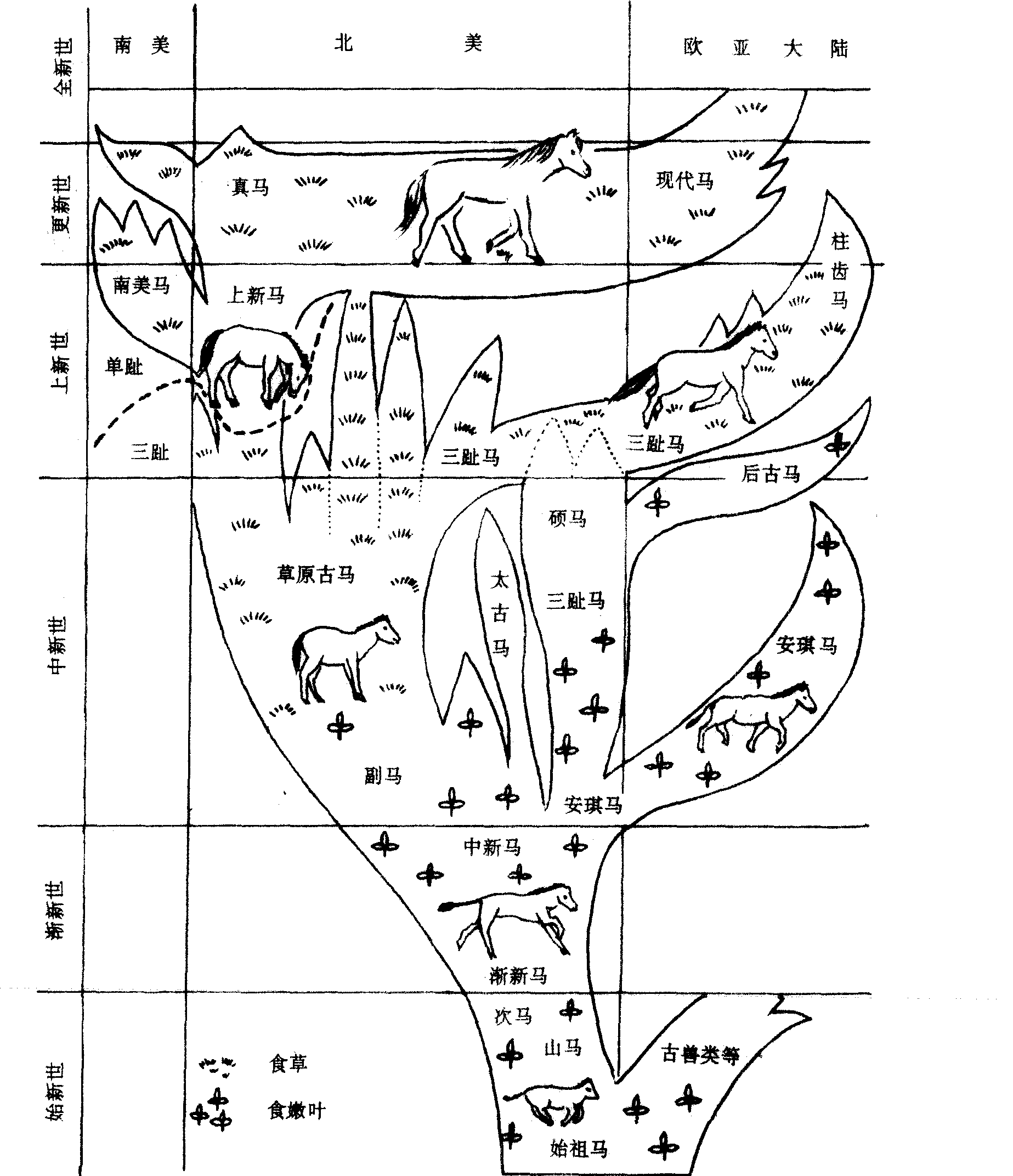

根据化石材料所了解的从始祖马到现代马的全部发展过程。马的祖先是生活在约5千万年前新生代、第三纪、始新世的始祖马(Hyracotherium)。它们的身体只有狐狸那么大。头骨小,牙齿构造简单,齿冠低。前足4趾,后足3趾。背部弯曲,脊椎活动灵活。生活在北美洲的森林里,以嫩叶为生。大约过了一千多万年,到渐新世时才出现了渐新马(中马)(Mesohippus)。身体大一些,前后足均有3趾。仍生活在森林里,以嫩叶为食。又过了大约一千多万年,到中新世时出现了草原古马Merychippus。前后足均有3趾,但只有中趾着地,身体象羊那样大。四肢更长,齿冠更高。背脊由弧形变为硬直,由善于跳跃变为善于奔跑。臼齿有复杂的褶皱和白垩质填充,表明食料己从嫩叶转为干草。草原古马已从林间生活转为草原生活,高齿冠臼齿适于碾磨干草,善跑的四肢能逃避猛兽袭击。到了上新世初期出现了上新马(Pliohippus),身体更大,齿冠更高,前、后肢中趾更为发达,2、4趾完全退化。到了上新世后期出现了真马(Equus),身体达到现代马的大小,中趾充分发达,趾端成为硬蹄,牙齿除齿冠更高外,咀嚼面的褶皱也更为复杂,表现出对奔驰于草原和嚼食干草的高度适应。在中新世以前,马类动物主要分布在北美森林,到中新世时才迁移到欧亚大陆。上新世和更新世时,北美的马类动物还扩展到南美,但南美的种类不久即归于绝灭。到全新世时,北美的马类动物也趋于绝灭,只有欧亚大陆的后裔得到繁荣和发展。我国北方发现的更新世三门马(Equus sanmeniensis)以及现在还残存在甘肃、新疆和蒙古等地的野马(Equusprzewalskii),都是马类动物的代表。现代马则是由野马经人工驯化培育出来的。以上事实表明,在马类的进化过程中,也出现过一些分支,并非直线发展的(图612)。历史上有些古生物学家根据马的进化趋势(个体体积由小到大、趾数由少到多、齿冠由矮到高)认为,生物总是沿着既定的方向进化的。这就是“直生论”(or-thogenesis)的观点。直生论认为,决定生物进化方向的是某些神秘的潜在力量。这种观点显然是错误的。第一,化石记录表明,从始祖马到现代马,曾出现过许多分支,但在长期生存斗争过程中大都绝灭了,只剩下真马这一支生存下来并得到发展,马决不是直线进化的;第二,所谓决定进化方向的潜在力量,缺乏一定的物质基础,根本得不到科学的证实。相反,用达尔文的自然选择学说,就可以对马的进化作出合理的解释。马的变异是随机的,不定向的;由于环境不断变化,适者生存,不适者被淘汰。所以马的进化实际上也是自然选择作用于随机变异的结果。

图612A 几类古马化石复原图(大小不成比例)

图612B 马的进化示意图