从众

在没有直接的强制性要求下,个体依从于群体压力,而在知觉、判断、动作、情绪等方面做出与众人趋于一致的行为。这种群体压力分为两种:一是信息压力。根据人们通常的经验,多数人的意见其正确机率更高,特别是在情况模糊不清的时候,人们宁可怀疑自己的感知和判断,也要相信众人的意见。二是规范压力。每个群体都会有一定的行为规范,并具有惩罚偏离行为的手段。个体为了防止被群体所抛弃,或害怕群体舆论,而保持与群体的一致性。从众具有积极作用,也有消极作用。从众在集体规范的形成,大型团体活动的一致性,人际关系的调节等方面会有积极作用。相反,盲目的、无原则的依从,明知错误却一味的退让,都是从众的消极表现。从众是具有个体差异的,从众性高的人在求安求稳的心理趋使下容易发生从众行为,而从众性低的人则在一些场合下敢于坚持原则,顶住群体压力,如张志新不惜生命地坚持真理。在日常生活中,从众行为是很常见的现象,如少数服从多数、赶时髦、游行集会、抢购等现象。当面对蜂拥而起的行为时,人们特别是女性要客观地分析其原由,不可盲从。有时女性的依赖性常会轻易地产生从众行为。

从众Congzhong

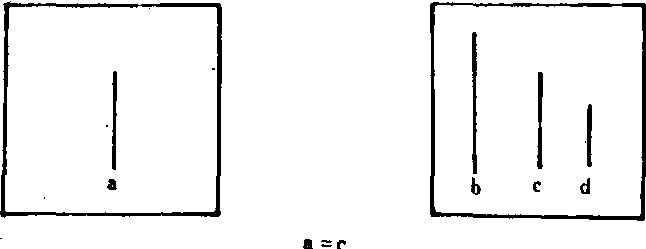

个体由于真实的或臆想的群体压力,而在认知或行为上不由自主地趋向于同多数人一致的现象。日常生活中所谓的“随大流”即为最常见的从众行为,也是对从众的俗称。最初是谢里夫(M.Sherif)在1935年进行的“游动效应”(Auto kineticeffect)实验时发现。该实验中,被试在一全黑的屋子里,或是单独一个人或是与其他人在一起判断一小光点移动的距离,发现被试独自判断时,人与人之间差异很大,而与别人一起判断时,所有人的判断表现出一集中的趋势。研究表明,人们对于外界的认识,往往会受到他人和众人的认识的影响。由于其实验是在情景不明的情况下进行的,50年代,阿希(S.E.Asch)设置了一简单而清晰的实验情境,原设想从众现象不会发生,而结果却相反。在这一经典的从众行为实验中,阿希要求被试进行判断,指出线段b、c、d中哪一条同的前5个一致回答a=b后,轮到他回答时(倒数第二个),35%的被试也回答a=b。后继的大量研究亦证实了这一现象的存在。在日常生活中,人们的从众行为是常见的,特别是在情况不明,缺乏明确的判断标准时更易产生。社会心理学的大量有关研究还揭示了从众赖以产生的原因,可分为情境因素和人格因素。情境因素方面,除情况模糊不清外,团体为人们所认同、群体成员的地位与能力高于自己、群体凝聚力强、群体中成员对坚持已见者采取敌对态度等,都会使个人产生从众行为。另外,群体的规模、内部意见一致性程度、个人在群体中的地位、问题的性质与难度等也会影响从众行为的产生。人格因素方面,一般来说,智力低者、情绪不稳定且焦虑多者、缺乏自信过分依赖他人者都易于从众。另外,个体的价值观与态度也对从众行为的产生有影响,如看重势利关系、重视社会秩序与权威者、喜欢息事宁人或墨守成规者都易于从众。从众有几种类型:❶表面从众,内心接纳,这是表里如一的从众;

❷表面从众,内心拒绝,这是迫于外界压力的假从众,是一种权宜之计;

❸内心接受,表面不从众,这是假不从众,主要因一些身份、自尊等原因而暂时阻止了从众行为,一旦没有顾忌时就会表露;

❹内心拒绝,表面也不从众,这是表里如一的反从众,这类个体往往有自己的信念或个性较强。苏联心理学家欧包图洛娃在学生集体中,以对个人和集体有重要意义的道德判断为研究材料进行实验,结果表明,有些个体在群体的压力下抛弃了原有的道德价值,表现了从众行为。研究者认为,这不是寻常的从众,更不是盲从,而是集体主义自决,是个体自觉地同集体的理想、信念和价值观保持一致、在行为上也保持一致的表现,不是受暗示,也非迫于压力。因此,苏联社会心理学家认为,在集体里对个体行为起决定性作用的不是集体的压力,而是集体的理想、信念和价值观,集体主义自决是判断一个人是有集体观念还是个人奋斗的关键。由此看来,从众是好是坏,就不能一概而论,主要看其客观效果。从众具有好与坏两重性,从众者可能是无主见的“随大流”者,也可能是识大体顾大局的集体主义自决者;而不从众、反从众,也可能是固执已见的偏离者或者也可能是不受传统支配勇于开拓的革新者。对于教育者来说,一方面要注意培养和提高受教育者的认识和鉴别能力,不要盲从,更不要追随附合一些不良行为,要注意培养受教育者的创造性思维和个性,另一方面,又要引导他们学习良好的行为规范和树立高尚的道德风尚,遵守学校的规章制度和社会的行为规范,学会顾全大局,避免固执已见的反从众甚至是反社会行为。对于过分从众和过分不从众的学生,应从其所处群体和其自身寻找原因,对症下药,给予帮助教育。

a(见图)等长。尽管十分明显,一看便知a、c等长。然而被试在6个假被试即实验者助手(被试并不知道)

从众

个体自觉不自觉地受群体的心理压力,而放弃或改变自己的某种观点或信仰,以求得与群体大多数成员思想和行为一致的现象。