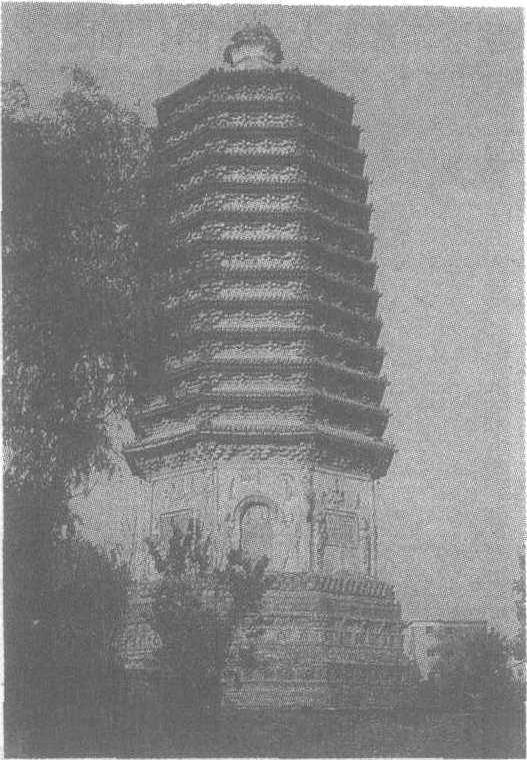

天宁寺塔

在北京市宣武区广安门外。天宁寺初建于北魏孝文帝时期,名光林寺,后几易其名,元末毁于兵乱,明初重建寺院,改称现名。寺内幸存的塔为辽代所建。塔为仿木结构密檐式实心砖塔,平面呈八角形,共13层,高57.8米。塔下部为须弥座,有斗拱勾栏平座和3层仰莲座。平座勾栏上雕有缠枝莲和宝相花。塔身四面开券门,并隐作直棂窗。密檐部分每层出檐,檐下均施砖制双抄斗拱。初层补间铺作一朵,以上各层补间铺作两朵,由下而上逐层递减,使塔身呈现优美丰满的造型。塔身券门及塔基均有精美的浮雕。现此塔已被列为全国重点文物保护单位。

天宁寺塔

在宣武区广安门外天宁寺内。寺院始建于北魏,为孝文帝拓跋宏所创建,当时名为光林寺。602年(隋仁寿二年)改名弘业寺,此后几经更名,于元末的一次大火中,焚毁殆尽,只有辽代所建高塔得以幸存,屹立至今。明初重建寺院,并于1435年(明宣德十年)改名“天宁寺”,辽代遗塔也随之称为“天宁寺塔”。

高塔为砖砌实心八角十三层密檐式塔,总高57.8米。方形平台上,两层八角形须弥座为塔身基座,每层须弥座均以短柱隔成壶形龛,龛内雕以狮头和坐佛,四周雕刻缠枝莲和金刚力士像。两层须弥座上还有一平座和三层仰莲瓣座,塔身便立于莲瓣座上。塔身上也雕刻着细致的饰文和神像,并在每层八角上悬系风铃,微风吹来,丁当作响,甚为动听。塔顶为宝珠形塔刹。

天宁寺宝塔为中国现存辽塔的代表建筑,于1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

天宁寺塔

全国重点文物保护单位。位于广安门外天宁寺内。寺创建于北魏孝文帝时期,名光林寺。隋仁寿二年(602)改称宏业寺。唐开元年间更名天王寺。辽代于寺内建塔。元末寺毁塔存。明初重建,宣德年间改名天宁寺。清代重修山门、弥陀殿。天宁寺塔为八角十三层密檐式砖砌实心塔,高57.8米。基座由须弥座和带有斗栱勾栏的平座以及两层仰莲瓣座组合。塔身底层高拔束腰,四面设拱券假门,券门两侧高浮雕金刚力士、菩萨、云龙等,造型极为生动。密檐逐层递收,每层出檐不远,檐下砌斗栱,不露塔身。檐椽悬缀铜铃,交角处各悬大铃。塔顶设宝珠形塔刹。整体轮廓丰满挺拔,精致而壮美,被誉为辽代砖塔的代表作。天宁寺辽塔的前身,有隋代曾建石塔的记载,石塔久已无存。清王士禛《天宁寺观浮图》诗有“千载隋皇塔,嵯峨俯旧京”句。

天宁寺塔

位于市区中心。为八面七层砖砌塔,高50米。传始建于唐景龙三年(709)。塔后为永和庵,宋代重建,更名为报恩光孝禅寺,后称天宁万寿禅寺。塔随寺名。清同治六年(1867)重建天宁寺,塔亦重新装修,飞檐翘角,雕梁画栋,铎铃声声。每逢灯节,塔上遍挂彩灯,甚为绚丽。每层设东西、南北拱门,门外有走廊。塔内有梯可登顶,远眺江南群山和滚滚长江。后遭火灾,飞角、楼板、木梯、刹顶俱毁,残存塔身。塔旁有慧日泉,相传泉名系苏东坡题。

天宁寺塔

位于大寺前街。清乾隆年间知府黄邦宁为塔门楣额上题“文峰耸秀”4个大字,故又名文峰塔。寺早毁,唯塔独存。塔建于五代周广顺二年(952),元、明、清多次重修。平面八角形,为五层楼阁式砖塔,高38.65米,周长40米。塔身下有莲瓣装饰的基座。第一层塔身较高,壁面浮雕龙、花卉、卷云等图案和佛像以及佛传故事。以上各层逐级增大,呈伞形,风格独特。檐顶覆盖筒板瓦。塔内有盘旋梯道,可直登塔顶,俯瞰全城景色。塔顶平台上有高约10米的喇嘛塔为塔刹,属国内罕见。

天宁寺塔

中国古塔。建于辽代,是辽代盛行的八角密檐砖塔的典型实例。位于北京广安门外。塔高57.8 m,实心砖砌。塔的外观分为塔座、塔身、塔檐及刹几部分。平面呈八角形,建于方形平台上。塔座最下为须弥座,座上砌有平坐和永定柱。塔身每面1间,设8根圆形角柱。塔檐共13层,每层塔檐逐层内收,塔的轮廓略呈梭形。塔顶的刹为砖刻2层8角仰莲,上加小须弥座,承托宝珠。塔座柱、壶门勾阑上的雕刻及塔身门窗上的浮雕、菩萨像均为明永乐重修时所作。天宁寺至清末时已不存在,只余1塔。天宁寺塔是辽代现存的唯一大型地面标志,也是今北京市区内年代最早的建筑。