朝服cháofú

❶周代君臣祭祀时穿着的礼服,汉以后与君臣朝会的衣服合为一体。根据祭祀的不同,服饰形制各有不同。《仪礼·士冠礼》:“主人玄冠、朝服、缁带、素韠,即位于门东,西面。”《论语·乡党》:“吉月,必朝服而朝。”宋邢昺疏:“所以朝服者,大夫朝服以祭,故用祭服以依神也。”汉司马相如《上林赋》:“袭朝服,乘法驾。”

❷帝、后、官员、受有封诰的命妇朝会、典礼等礼仪场合所穿的礼服。汉卫宏《汉旧仪补遗》:“孝文皇帝时,博士七十余人,朝服玄端,章甫冠。”《后汉书·舆服志下》:“今下至贱更小吏,皆通制袍,单衣,皂缘领袖中衣,为朝服云。”唐钱起《酬陶六辞秩归旧居见柬》诗:“吾当挂朝服,同尔缉荷衣。”《宋史·舆服志四》:“朝服:一曰进贤冠,二曰貂蝉冠,三曰獬豸冠,皆朱衣朱裳。”宋王栐《燕翼诒谋录》卷一:“国初仍唐旧制,有官者服皂袍,无官者白袍,庶人布袍,而紫帷施于朝服,非朝服而用紫者,有禁。”《晋书·舆服志》:“自二千石夫人以上至皇后,皆以蚕衣为朝服。”《大清会典图》卷四四:“皇后朝服,御朝珠三盘,东珠一,珊瑚二。”《红楼梦》第五十三回:“次日由贾母有封诰者,皆按品级着朝服,先坐八人大轿,带领众人进宫朝贺行礼。”

.jpg)

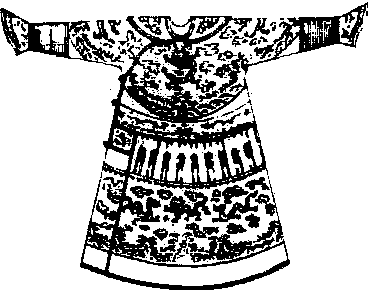

诸侯朝服(宋聂崇义《三礼图》所拟)

朝服

君臣朝会时所著的礼服。《论语·乡党》: “吉月,必朝服而朝。”周代的朝服,缁衣、素裳,腰束缁带,脚着素𫗔。天子头戴皮弁,臣下戴委貌冠或玄冠。以后历代,服制都有因革。至清时,朝服的形制为上衣下裳连在一起的大长袍,有披领、捻襟、马蹄袖等,君臣都一样; 但君臣朝服的颜色和衣服上的纹饰是大有区别的。皇帝用明黄色,文武百官则为蓝色和石青色,尤以石青色为多;纹饰如皇帝绣龙、百官绣蟒等等。

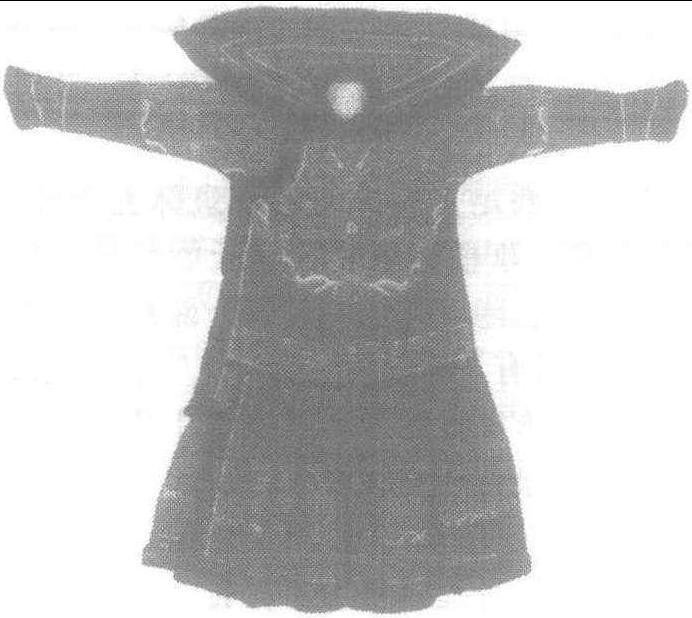

清乾隆皇帝一式冬朝服

朝服

又称“具服”。是帝王百官后妃命妇参加朝会大典时穿的礼服。周代天子、诸侯、卿大夫以冕服作为朝服,王后则用白色的展衣来礼见周王和宾客。汉代是以冠服作为朝服,天子百官朝会之时头戴冠,身穿按季节分色的五色袍。所谓五色袍是指春青、夏朱、夏末黄、秋白、冬黑等五色,但虽有五色之别,上朝时则只能用黑色。汉代朝服的衣式是深衣制,也即上衣下裳互相连属。腰系大带、革带,以佩挂蔽膝、佩绶、佩剑,脚穿袜履。汉代朝服是按所戴的冠以及冠梁的多少和佩绶的颜色、长短、织法来分别等级的。天子的朝服用通天冠,太子诸王用远游冠,文官用进贤冠,武官用鹖冠,侍御史、廷尉等执法官用獬豸冠。公侯的进贤冠用三梁,中二千石至博士二梁,博士以下至小史私学弟子一梁。诸侯王赤绶四采三百首,皇太子为三百二十首。公侯、将军金印紫绶,二采,一百八十首;九卿、中二千石银印青绶,三采; 千六百石铜印墨绶,三采,至二百石绶黄绶。汉代的后妃命妇以蚕服作为朝服,也为深衣制,等级的区别在于服色、首饰、佩绶的不同。从汉代开始以袍作为朝服,历代沿用一直到明朝。魏晋之际,各代君王及朝臣也皆以袍作为朝服。南北朝时期,开始以绛纱袍作为朝服,内服中单,佩上方心曲领、白假带、革带、蔽膝、剑、玉佩、绶、白袜、黑履。因南方的天气燥热,故南朝的天子与百官,偶尔也以单衣作为朝服。南朝的朝服,绛纱袍外,有时还要套穿朱衣和裙, 故北周武帝于袍下加, 这样既不违古制, 又便于穿着。同时南朝的朝服,也是按时分色的。隋唐天子礼重用绛纱袍,红裳; 礼轻则用绛纱衣,素裳,百官用绛纱单衣。宋明两代则改为绛纱袍、绛纱裙,百官用绯色罗袍和罗裙。后妃命妇的朝服,从隋唐开始改用袆衣、翟衣,宋明两代又加上凤冠、花钗冠。清代以满族传统服装取代汉族服制。朝服分冬、夏两种,采用上衣连下裳制。天子宗室百官朝服有冬、夏朝冠、朝珠、朝带、朝靴、朝袍。天子冬用紫貂皮,夏用缎,服色一般用明黄,祭天用蓝,朝日用红,夕月用白,前后裳绣十二章纹。皇子用金黄色,亲王郡王用蓝色及石青色,以下官员也用蓝色或石青色。后妃命妇有朝袍、朝冠、朝褂、朝裙、朝珠等等。用顶子、花翎、朝珠、朝带、服装纹饰的颜色、质料、数量作为区别身份等级的标志。

清代皇帝朝服

朝服

清代满汉官员命妇官服。俗称“朝袍”。其式为大襟长袍,上衣连下裳,披肩领,熨褶素接袖 (满语称“赫特赫”),袖端为马蹄式,袍身中部为腰帷,下接襞积(打裥),底部为裳,衣长及脚,袖长掩手。以服色及纹饰辨等级。夏季多用纱地绒绣、纳纱绣及妆花或缂丝袍,春秋用缎或绸地绣花及妆花缎、缂丝之棉、夹袍,冬季则穿裘皮朝袍。清制,每年三月十五日或二十五日始穿夹朝衣,九月十五日或二十五日易裘皮朝衣。文四品武三品以下,除职掌大臣及一等侍卫外,不得用貂缘朝衣。顺治十五年 (1659) 定,王公百官服貂缘朝衣,于每年十一月十五日为始,至翌年正月十六日止。乾隆十九年(1754) 更定,十一月初一日为始,永著为例。在京官员遇常朝、祭祀日、三大节 (元旦、冬至、万寿节) 朝贺,官员到任、封印、开印均穿朝服,各省官员拜龙牌、到任、开印等亦穿之,应佩挂朝珠者,女佩挂3盘,男佩挂1盘。