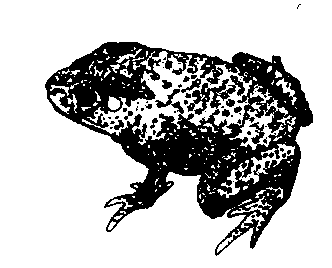

蟾蜍chanchuBufo bufo gargarizans

脊椎动物,两栖纲,蟾蜍科。俗称“癞哈蟆”。身体较青蛙大,不善于跳跃,而善于爬行。体长可达10厘米以上。背面多呈黑绿色,有较多的大小不等的瘤状突起,腹面乳黄色,有棕色或黑色斑纹及小疣。上下颌上均无齿。头上有1对很大的耳后腺。趾间有蹼。雄蟾蜍的前肢内侧3指具有黑色指垫,无声囊。白天多栖于泥穴或石下、草内,夜晚出来捕食害虫等。成体冬季多在水底泥土内冬眠,早春在水里产卵。体外受精。我国南北各省多有分布。耳后腺和皮肤腺分泌的白色分泌物有防御敌害作用,也可制成中药“蟾酥”,供药用。成体常用作实验动物。

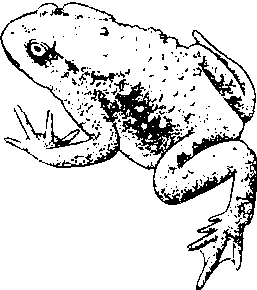

蟾蜍toad

蜜蜂夏季的主要敌害之一。两栖纲,蟾蜍科,蟾蜍属动物的统称。俗名癞蛤蟆。通常生活在陆地上,食性颇杂,常捕食蜜蜂。中国元代戴表元(1244~1310)在其《义蜂行》诗中就描述过蟾蜍危害蜜蜂。南美洲及大洋洲分布的种类最多,中国仅有蟾蜍一属,已确定的共有6个种。蜂场里以中华大蟾蜍、黑眶蟾蜍、华西大蟾蜍和花背蟾蜍最常见。中华大蟾蜍(Bufo gargarizans Cantor)见于中国各地。黑眶蟾蜍(Bufo Melanostictus Schneider)见于中国南部各省区。华西大蟾蜍(Bufo andrewsi Schmidt)见于中国西南部各省区。花背蟾蜍(Bufo raddei Strauch)见于中国东北、华北、西北各省区。夏秋炎热季节,晚上有大量蜜蜂在蜂箱门口扇风降温,聚集成团,常被蟾蜍捕食。经解剖观察,每只蟾蜍每次能捕食七八只蜜蜂,两小时最多捕食40余只蜜蜂。若长期受害,轻者群势削弱,重者蜂群被毁。

蟾蜍比蛙属动物大,身体宽短,皮肤粗糙,布有大小不等的疣粒,眼后有耳腺,能分泌毒液。四肢几乎等长,趾间具蹼,多少不等,行动迟缓。体色随种类不同而异,一般为黄棕色或浅绿色,间有花斑。腹面乳白或乳黄色。

蟾蜍常在陆地比较干旱的地区生活,白昼隐藏于石下、草丛间或土穴中。黄昏时外出觅食,可吞食谷粒,捕食各种昆虫、蠕虫,如蜜蜂和蚯蚓。产卵期因地而异,中国华北一带,蟾蜍每年3~5月到水池、静水沟或稻田内“抱对”产卵;广州地区的黑眶蟾蜍,2月中旬即开始产卵。每只雌蟾蜍产卵3000~5000粒。卵在胶质带内排成双行,卵粒直径1.3~1.5毫米。受精卵15天孵化,蝌蚪经77~91天开始变态,转入陆地生活,4年后成熟。蟾蜍除捕食蜜蜂外,还捕食大量螟、蚊、蛞蝓和蜗牛等有害昆虫和软体动物,对农作物有益。因此,不宜毒杀,可进行捕捉、驱逐,加以保护。

防除办法主要是进行隔离保护:❶垫高蜂箱,不让蟾蜍接近巢门捕食蜜蜂。

❷在蜂群巢门前开一条长50厘米、宽20厘米、深50厘米的深坑。白天用草帘等物将坑口盖上,晚间打开。当蟾蜍欲捕食蜜蜂接近蜂箱时,就会跌入坑内,不致伤害蜜蜂。

蟾蜍Chanchu

两栖纲蟾蜍科动物的统称。体型较大,体长6—10厘米。皮肤粗糙,在身体背部布满许多疙瘩状的皮肤腺,其中位于头部两侧的一对长椭圆形的耳后腺最为突出,能分泌白色的有毒液体。具有明显的鼓膜。上下颌及犁骨上均不具牙齿。舌尖不分叉,舌能自由地翻出口外。椎体为前凹型,不具肋骨。四肢粗壮,但后肢较短,不适于跳跃,习惯于在陆地上爬行,行动迟缓拙笨。多生活在田边、菜园、屋角、溪流及池塘岸边比较阴湿的生境中,白天隐伏在洞穴或草丛之中,夜间出来活动。主要取食昆虫、甲壳类、蜗牛、马陆等动物性食物,可以消灭许多农业害虫,对人类有益。繁殖期随地区而异,在华北地区为3—4月份,长江以南为1—2月份。雌蟾蜍将卵产在水里。卵为黑色,排列在管状胶质的卵带中。卵带长从几米到十几米,缠绕在水草之上。卵经过两周左右的孵化,发育成蝌蚪,生活在水沟或水坑之内,常成群向一个方向游动。经过2—3个月的发育后便开始变态,幼体到陆地上生活。在冬季,蟾蜍一般在水底的泥沙或地上的洞穴之中冬眠。

大蟾蜍

蟾蜍种类多,分布广。目前在我国有记录的约14种,常见的有大蟾蜍(Bufo bufo gargariyans)、花背蟾蜍(Bufo raddei)和黑眶蟾蜍(Bufo melanostictus)等。大蟾蜍俗称癞哈蟆,体型较大,雌性体长可达10—11厘米。背部暗褐色,腹面乳黄色,分布遍及全国各地。花背蟾蜍体型较小,平均体长在6厘米左右。背面多呈橄榄黄色,有不规则的花斑,腹面为乳白色。主要分布于华北、东北、西北和内蒙古一带。黑眶蟾蜍主要分布在华南地区,头部的眼眶部位多为黑色。

蟾蜍除了能够为人类消灭大量害虫外,还是生物学和医学的重要实验材料。耳后腺及皮肤腺的白色分泌物经加工后可供药用,称为蟾酥,具有解毒、消肿、止痛的功效。

蟾蜍Bufo bufo gargarizans

脊椎动物,无尾两栖类。俗称“癞哈蟆”。我国分布最广的是中华大蟾蜍。身体分为头、躯干、四肢3部分。较青蛙大,约长10厘米以上。背面黑绿色,有许多大小不等的疙瘩(皮肤腺);腹面乳黄色,有棕色或黑色斑纹和更小的疙瘩。口内无齿,舌可翻出口外,眼大,有眼睑,眼后有1对毒腺(耳后腺),能分泌白色的毒液,有防御敌害的作用,还可用它制成中药“蟾酥”(参见“蟾酥”条)。用鳃呼吸。蝌蚪逐渐长出后肢和前肢,尾部逐渐缩短,并慢慢消失;鳃也逐渐萎缩和消失,肺逐渐形成。幼体离水登陆后,变成用肺呼吸的成体。白天躲在泥土中、石块下或草堆内,夜晚出来捕食多种害虫,如蛾、蝶、蝗虫、金龟子、蚊、蝇、白蚁和蜗牛等。日食量比青蛙高2~3倍。虽然蟾蜍的长相很难看,但为有益动物,应得到保护,绝不能把它当作“田鸡”肉吃。

蟾蜍toad;bufo

两栖纲,无尾目,蟾蜍科。广布于中国南北地区;也产于朝鲜半岛。中国已知12种。分布较广的为大蟾蜍(Bufo bufo)、花背蟾蜍(B.raddei)和黑眶蟾蜍(B.melanostictus)。其中大蟾蜍中华亚种(B.b.gargarizans),俗称癞哈蟆。体短而粗,长达10cm以上。耳后腺发达。背面多为黑绿色,有大小不等的瘰疣;腹面为乳黄色,有棕色或黑色细花斑及小疣。舌全缘后端无缺刻。指间无蹼,足趾间或多或少具蹼。雄性较小,前肢内侧三指具黑色指垫,无声囊。白日多栖于泥穴、石下或草丛内,傍晚外出捕食昆虫等,对农田有益。冬季多在水底泥内冬眠,早春在静水中产卵,卵带内的卵成双行排列,蝌蚪仅口角处有唇乳突。蟾蜍常作实验动物;耳后腺和皮肤腺的白色分泌物可制作蟾酥,供药用。

大蟾蜍中华亚种

蟾蜍

中药材。又名癞蛤蟆。蚧蛤蟆。体型肥大粗壮而似蛙,长约100毫米左右,背后暗褐色或土黄色,皮粗糙,有大小不一含毒腺的疣状突起,腹部有黄白而杂黑色的斑纹,昼伏夜出,捕食虫类。以耳后腺所分泌的白色浆液和皮入药,前者称蟾酥,后者称蟾皮。蟾酥又名蛤蟆浆、光东酥。蟾酥味甘、辛,性温,有毒。作同解毒消肿、止痛开窍。主治痈疽疔疮、咽喉肿痛、龋齿作痛痧胀腹痛等症。蟾皮味辛,性凉,有毒。作用清热解毒,利水消胀。治痈疽肿毒,疳积腹胀、喘咳痰多及肿瘤等症。主要产于莒南、莒县、日照、五莲等地。