遗忘曲线yiwang quxian

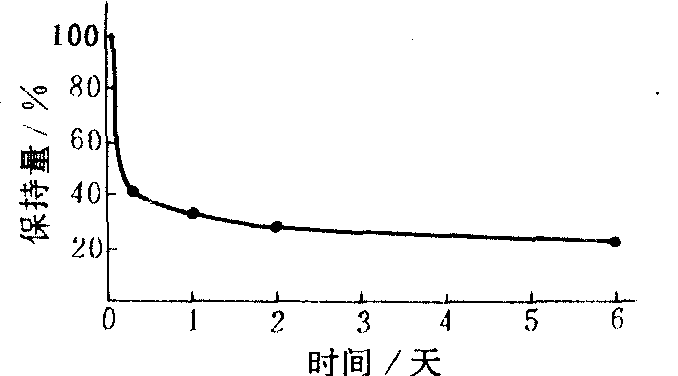

是描绘遗忘速度的曲线(见下图)。它是由德国心理学家H·艾宾浩斯提出的。他所使用的记忆材料是无意义音节,如XIQ、ZEH、GUB等。这些音节组不具有任何意义,使用这种材料的目的在于排除过去经验的影响。他所使用的研究方法是节省法。即第二次学习同一材料比第一次节省了多少。研究结果表明,遗忘在学习之后立即就开始了,而且最初的遗忘速度较快,如学习后的20分钟遗忘量达41.8%,以后逐渐缓慢,在31天后遗忘量达78.9%,而且在一定时间后,遗忘量保持一定的平稳状态。艾宾浩斯将实验结果绘制成遗忘曲线,以时间为横坐标,以保持量为纵坐标,绘出了遗忘进程的形式,即著名的遗忘曲线。遗忘曲线说明了遗忘的一条发展规律:遗忘是时间的函数,遗忘进程是不均衡的,先快后慢,遗忘量是先多后少。

遗忘曲线

亦称“艾宾浩斯遗忘曲线”或“保持曲线”。描绘遗忘速度的曲线,表明遗忘或保持变量与时间变量之间的关系。德国心理学家艾宾浩斯(H·Ebbinghaus)首创。19世纪末期,他以自己为被试,用无意义音节为识记材料进行实验。当识记材料达到恰能成诵时停止。经过一段时间再重新学习,以重学节约的诵读时间或次数作为记忆指标。结果表明,识记后一小时能保持原材料的44%左右,经过两天后能保持28%,此后遗忘速度逐步减慢,6天后保持原识记材料的25%。他依据实验结果,以时间为横座标,保持的百分数为纵座标,描绘了一条遗忘曲线,以揭示遗忘发展的规律:遗忘是时间的函数,遗忘进程是不均衡的,先快后慢,遗忘是先多后少。之后,许多心理学家也证实了艾宾浩斯的结果,并且表明保持或遗忘受识记材料的性质、数量、学习方法、理解程度以及识记时的主观状态等因素的影响。

记忆术 人为地给无意义联系的材料赋予某种意义或联系,以提高记忆效果的各种方法。目前较通行的记忆术主要有:

❶定位记忆法。将记忆项目与熟悉的位置配对,使地点位置作为恢复各个项目的线索。

❷数字发音法。从0到9的每个自然数都用一个辅音字母来表示:0=s、c、z;1=t或d;2=n;3=m;4=r;5=l、h;6=j、g(发〔3〕时)、ch(发〔⨜ə〕时);7=k、q、ch(发〔k〕时)、g(发〔g〕时)、gu;8=f、v或ph;9=p或b。这样就可以把数字换成字母,拼成单词,记住单词就容易记住数字。如307可译成m-s-k→mask。

❸串连法。把单词或名称的第一个音节或字母串连起来组成一个单词。如美洲五大湖泊Huron、Ontario、Michigan、Erie、Superior的字头可连成homes(家)。

❹形象控制法。身心轻松舒适,头脑中出现过去或未来的良好形象或整体形象,以增强记忆的方法。

❺联想法。利用观念与形象的联想,将无意义材料构成有意义联系的内容。联想的主律有相似、接近、对比等;副律有持续性、经常性、生动性、新近性等。记忆术只是帮助记忆无意义材料的辅助工具,其建立的联系大多具有牵强附会的特点,因而适用范围是有限的。

遗忘曲线yiwang quxian

描绘遗忘速度的曲线。曲线表明遗忘变量和时间变量之间的关系。德国心理学家艾宾浩斯首创对遗忘现象的研究。他用无意义音节为识记材料进行实验, 结果发现识记后最初一段时间遗忘较快,以后逐渐减慢,稳定在一个水平上。即遗忘发展是先快后慢的。之后的研究还发现,遗忘的进程不仅受时间因素的制约,还受其他因素的制约,如识记材料的性质。

遗忘曲线

又称“艾宾浩斯遗忘曲线”。德国心理学家艾宾浩斯于19世纪80年代创制的用以描绘遗忘发展进程的曲线。揭示了遗忘发展的一般规律:在识记后短时期内遗忘较多,在过了较长时间间隔后,记忆保持的份量较少了,遗忘的发展也较慢了。后来研究进一步表明:遗忘的发展还受材料的性质和份量、识记的方法等多种因素的影响。