隶书

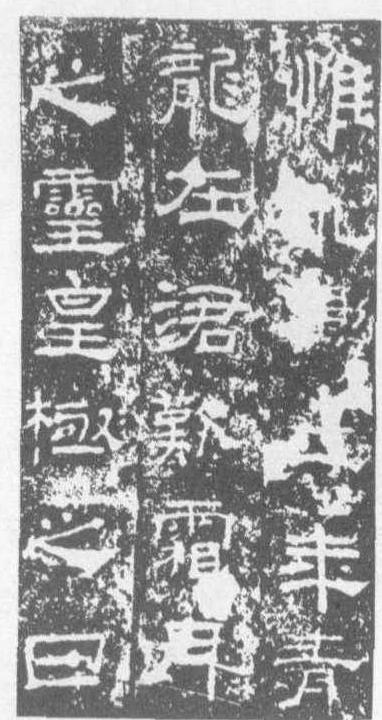

字体名。亦称“隶字”、“佐书”、“汉隶”。相传为秦代程邈在云阳狱中所创。唐张怀瓘《书断》引东汉蔡邕《圣皇篇》: “程邈删古立隶文。”相传程邈损益大小篆方圆笔法,成隶书三千字,以其便于官狱隶人佐书,故名曰“隶”。按秦原用篆书,其后因政务繁多,官吏所书文字之结构仍似篆书,而工整远远不及,这种文字即是隶书的雏形。程邈可能对这种书体加以搜集整理,遂有程邈始创之说。后来,隶书在汉代通行中不断得到发展完善,就成了一种字形扁平,笔画多波磔,结构、笔势与篆书完全不同的书体。1975年12月在湖北省云梦县城西睡虎地出土的《秦律简》和刻于西汉宣帝五凤二年(前56)的《鲁孝王刻石》,都是秦汉间隶书的代表作品。前者字体端方古朴,可能出自当时官吏之手; 后者篆隶相间,笔画在圆转中已现方折体势,点划粗细顿挫,但结构呈篆书之长方形,体现汉隶的早期形制。

063 隶书

汉字一种书体的名称。隶书也叫 “佐书”、“史书”。是由小篆减省而成的一种应急字体。开始于秦朝,因多为徒隶所用而叫做“隶书”。秦代篆隶并用,小篆是规范的正体,隶书是不合标准的俗体。隶书分秦隶、汉隶和八分。隶书的产生,打破了古汉字象形的传统,奠定了现行汉字的基础,是汉字发展史上的一个转折点。

隶书

秦代从事劳役的“隶人”或职位低微的吏役,为书写便利、迅速,而使用的一种书体,故名,也叫隶字,又因隶书可帮助书写者比书写篆书快速,而又称其为“佐书”。亦称“八分”或“史书”。此体始于秦,大部分使用于汉、魏时期。

隶书lishu

由篆书演变而成的一种汉字字体,也叫“隶字”,因最初流行于徒隶当中而得名。

隶书形成于秦代。秦始皇统一中国后,政务繁忙,文字应用日益广泛,因此急需提高书写速度,而小篆难以适应这一要求,于是在隶人(低级官吏)中逐渐形成一种应急字体。晋卫恒《四体书势》中说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶书。”隶书最初只是篆书的一种潦草写法,后来日趋完善,终于成为与小篆并行的一种新字体。秦代篆隶并用,小篆是政府颁行的规范正体,而隶书则是流行于民间的俗体。到汉代以后,隶书才逐渐取代小篆而成为通行文字。

隶书又有秦隶、汉隶之分。秦代的隶书也叫“古隶”,字呈方形,较少波势,保留有较多的篆书痕迹。汉代的隶书叫“今隶”,字形宽短扁平,波势很大。各地出土的汉简可反映这一时期隶书的风格。后期的汉隶字形变得十分方正,波势规整,笔画终端上扬,前人称之为“八分”。它是东汉晚期的标准字体,以东汉熹平石经字体为代表。我们今天所说的隶书,通常是指汉隶。

隶书的出现打破了汉字的传统模式,使汉字形体产生了重大变革。它不仅提高了书写效率,而且奠定了现代汉字的基础,是汉字发展史上的一大转折。

隶书

字体名。

❶也叫“佐书”、“史书”。是由篆书简化演变而成的一种字体,把篆书圆转的笔划变成方折,在结构上,改象形为笔划化,形体扁平方折以便书写。始于秦代,普遍使用于汉、魏。程邈将当时这种书写体加以搜集整理,后世遂有程邈创隶书的传说。早期隶书,字形构造保留篆书形迹较多。后在使用中加工发展,成为笔势、结构与小篆完全不同的两种字体,它打破了六书造字的传统,奠定了楷书基础,标志着汉字演进史和书法史上的一个转折点。魏、晋时也称楷书为隶书,因别称有波磔的隶书为“八分”,以示区别。

❷书的古称。正书由汉隶发展演变而成,故唐以前仍把正书治称为隶书。为将当时通用的隶书区别于汉、魏时代通用的隶书,又称正书为“今隶,”称汉隶为“古隶”。

隶书Lishu

隶书是汉代通行的字体,字形扁方,用笔方折,有明显的波磔。它起于秦,盛于汉,成熟于东汉。隶书有秦隶、汉隶、分隶之别。

隶书Lishu

文字学术语。汉字的一种书体的名称,又称“左(佐)书”、“史书”、“八分”。最初是篆书的简体,后来发展为独立的书体。《说文解字·叙》说:“是时秦烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒,兴戍役,官狱职务繁,初有隶书,以趣简约。”《汉书·艺文志》说:“是时始建隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。”《四体书势》说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书曰隶字……隶书者,篆之捷也。”认为隶书产生于秦代官狱多事的书写需要。《书断》引《圣皇篇》说:“程邈删古立隶文。”认为隶书是秦人程邈所创制。其实,早在战国时期,隶书已经基本形成,程邈一类的官府书吏们只是做了选用这种书体,从而促成隶书的形成的工作。“隶书”、“左书”、“史书”是根据这种书体的使用者“徒隶”、“书佐”、“吏”来命名。“八分”的名称,有人说是由于这种书体“字方八分”;有人认为是由于这种书体形体较扁,笔画向两边伸展,“势若‘八’字分散”;也有人说这种书体是由于“割程(邈)隶八分取二分,割李(斯)篆二分取八分”而得名,尚无定论。隶书是汉字发展史上古文字(甲骨文、金文、战国文字、小篆)和今文字(隶书、草书、行书、楷书)的分水岭。它突破了古文字书体的线条结构,采用不同形态的点画(点、横、掠、波磔等)来结构字体,使原来重在直观表义的“描绘”符号变成了抽象方便的“书写”符号,从而大大提高了汉字的使用效率。

隶书从战国末期出现,到西汉武帝时代基本成熟。早期的隶书和汉代成熟的隶书在字体上有不少差异。人们把早期的隶书叫“秦隶”、“古隶”,把汉代成熟了的隶书叫“汉隶”。成熟的隶书,对篆书形体进行了大规模的改造。主要表现为:1.将篆文的线条分解或改变成平直的书写笔画。如“日”的外框原是像日轮的一圈,改为丨、一、丨、一四个笔画。2.对篆文的部件进行合并。有的是将数笔并为一笔,如“大”上的“一”原为三笔;有的是将不同的部件同化为一个部件,如秦、奉、奏、春、泰等字的上部原为五个不同的部件。3.对篆文形体进行删减。如“雷”的下部原有三个“田”,“屈”字上的“尸”原是“尾”。4.改变了一些偏旁部首的写法。如篆文的“心”在做偏旁时,不管在什么位置,都与单独成字时形体相同,隶书则在左边写作“ ”,在下面写作“⺗”。这些改造,使汉字变得方便书写,对汉字简化影响很大。从魏晋到唐代,有些人把楷书也称作隶书,或称“今隶”,这与通常说的隶书不同。(参见“楷书”)。

”,在下面写作“⺗”。这些改造,使汉字变得方便书写,对汉字简化影响很大。从魏晋到唐代,有些人把楷书也称作隶书,或称“今隶”,这与通常说的隶书不同。(参见“楷书”)。

隶书

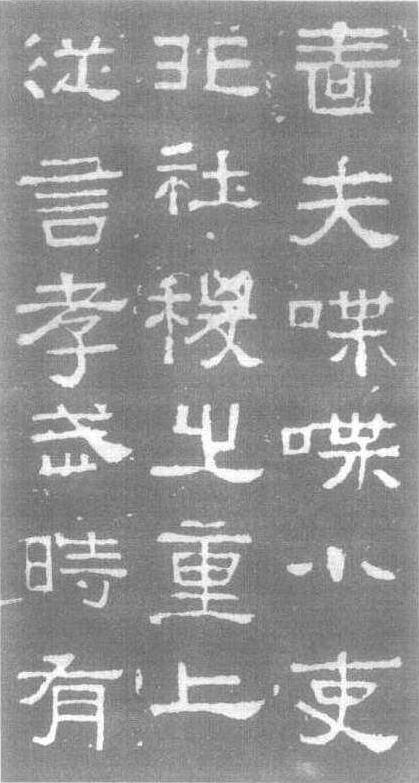

隶书是汉代通行的字体,起于秦,盛于汉,成熟于东汉。汉·班固说: “隶书起于官狱多事,苟趋简易,施之于徒隶。”社会发展,对文字需要简易,书写需要迅捷,隶书的出现,适应了社会的需要。隶书有秦隶汉隶、分隶之别。秦隶是隶之雏形,还有篆书笔意,是篆向隶过渡时期的作品。汉隶带有古隶的特点,从西汉出土的汉简来看,较秦隶有所发展,尚未发展成为成熟的隶书。分隶即八分,是东汉高度成熟和规范的隶书。分隶是学习隶书入门的好范本。著名的《曹全碑》、《张迁》、《礼器碑》、《乙瑛碑》等都是分隶代表作品。

汉·《张迁碑》

隶书

汉字字体名称。隶书是由小篆减省而成的一种应急字体,始于秦朝,通行于汉代。因开始时多为衙役皂隶使用而得名。隶书分为秦隶和汉隶。秦隶也称古隶,是古今文字的过渡,比小篆方正,实际是小篆的一种潦草简便的写法。到了汉代,隶书取代小篆成为一种正式的书写字体,就是汉隶,也叫今隶。这时的隶书笔势舒展,结构匀称,字形方扁,笔画讲究波势挑法。隶书变小篆的匀圆线条为方折,形成了点、横、竖、撇、捺等基本笔画,并对小篆的结构作了不同程度的改造。经过隶变以后,古汉字的图画痕迹完全消失,汉字完全符号化了,因此,隶书是汉字发展史上的一个转折点,是古今汉字的分水岭。

隶书

❶又称“隶字”、“佐书”。相传为秦时程邈所创。秦隶只是将小篆的圆笔变为方折,较多地保留了小篆的形迹。到西汉末年,才渐趋整齐而有波磔。隶书的产生是汉字发展史上的一次变革,使汉字脱去了象形意味,成为象征性的符号,是古字和今字的分界线。奠定了楷书的基础。

❷“楷书”的古称。因楷书由隶书发展演变而成,故汉以后仍沿称。参见“艺术”中的“隶书”。

隶书

❶又称“佐书”、“隶字”、“史书”、“隶文”等。是从篆书中脱变而成的一种字体。据《说文解字·叙》、《汉书·艺文志》等所载,通行于徒隶之间。史传为程邈所创。隶书变篆书圆转为方折、改图形为笔划,去繁复盘曲为简洁平直,打破了传统的六书造字理论,提高了汉字书写效率,奠定了楷书的基础,是汉字演进史上的一个转折点。

❷魏晋至唐之间,对“正书”沿称“隶书”,又称“今隶”。参见“语言文字”中的“隶书”。

隶书

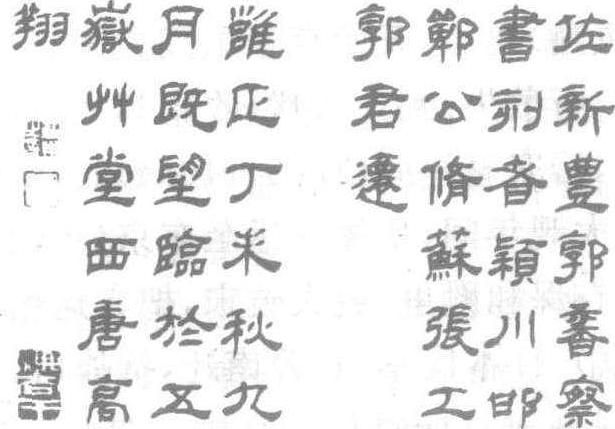

由篆书演变而成的一种字体。产生于战国后期,在汉代成为通用的字体。魏晋以后又逐渐被楷书所取代。但是由于隶书属于今文字的范畴,既有艺术性又有实用性,所以一直为后世书法家所喜爱。东汉的隶书流传下来的大多以碑刻形式存在,如《张迁碑》、《衡与碑》、《礼器碑》、《曹全碑》、《乙瑛碑》、《孔宙碑》、《西狭颂》、《石门颂》等是隶书碑刻中的精品。隶书的结体生动活泼,因字之形。体势大多取横式,波磔向左右两边舒展开来。点画避就,随其自然。有时为突出捺,将撇写得较短,几横并排长其一而短其余,使字体富于变化,整齐大方,深厚稳健,纯朴生动。

隶书

隶书

隶书是由篆书简化而成的书体,早期的隶书称 “古隶” 或 “秦隶”,出现于战国时期。初时隶书的字体形似篆似隶,其特点表现为打破象形字的结构,逐渐减少线条的盘曲,字形变修长为扁方,总之是使篆字趋向约简。有的隶字则是从金文的草写中直接借鉴而成的。虽然这是文字发展中的现象,但同时也为书法艺术的发展创造了条件。汉代隶书开始替代篆书成为通用书体,到东汉时期隶书艺术达到了巅峰。汉末草书、行书、楷书等新体的出现,使书法艺术的发展有了广阔天地,从此隶书逐渐走向衰落,有的则如同写美术字一般,倾向于装饰效果,直至清代初期郑簋的出现才使隶书艺术再现生机。

隶书

隶书是由篆书简化而成的书体,早期的隶书称“古隶”或“秦隶”,出现于战国时期。初时隶书的字体形似篆似隶,其特点表现为打破象形字的结构,逐渐减少线条的盘曲,字形变修长为扁方,总之是使篆字趋向约简。有的隶字则是从金文的草写中直接借鉴而成的。虽然这是文字发展中的现象,但同时也为书法艺术的发展创造了条件。汉代隶书开始替代篆书成为通用书体,到东汉时期隶书艺术达到了巅峰。汉末草书、行书、楷书等新体的出现,使书法艺术的发展有了广阔天地,从此隶书逐渐走向衰落,有的则如同写美术字一般,倾向于装饰效果,直至清代初期郑簋的出现才使隶书艺术再现生机。

隶书

一种字体。亦称佐书。秦汉时代汉字形体演变过程中以点画结构逐渐取代篆书的线条结构而形成的一种新字体。晋卫恒在《四体书势》中说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。”相传隶书是由程邈创造出来的。据现在已出土的文字资料来看,早在战国后期,民间就已经出现了隶书的萌芽。在秦朝推行小篆的同时,隶书便普遍流行于民间,并经过不断的改造加工日臻完善,成为两汉时期的主要字体。后人称秦代至西汉初期初创阶段的隶书为古隶或秦隶,称成熟阶段的隶书为汉隶。汉隶是汉代官方的正式字体。魏晋时期混称楷书为隶书,因此为了有所区别,称有波磔的隶书为“八分”。隶书自初创时期至成为官方正式字体,通行700余年。隶书的出现,在书写笔法上取代了篆书的单线形式,对字形结构作了全面的调整,改变了汉字的体势风格。在文字学上称由篆嬗变为隶的这一过程为隶变,同时也为楷书的出现奠定了基础。