开成石经

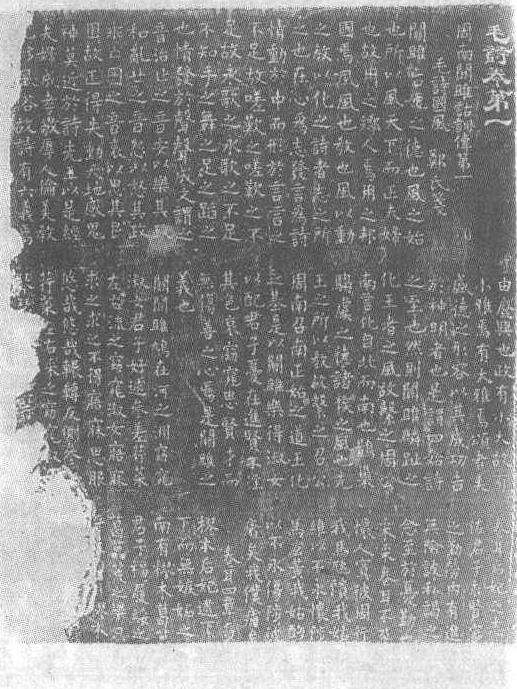

全称《石刻十二经并五经文字九经字样》。唐碑。因刻成于文宗开成二年(837),故名。在西安碑林。《碑帖叙录》云: 碑文“书者四人,艾居晦、陈玠、段绛,现一人名泐不明。每石刻七八列”。“楷书,书法多宗欧阳询,亦有学虞世南者、褚遂良者。此石刻成至今已经几度加工。乾符年间(874—877)加以改修。北宋时补刻旁注。明嘉靖年间(1522—1566)王尧惠将缺字另刻石置侧。明贾汉以《十二经》中《孟子》不足,因续刻之作为《十三经》,但字甚拙劣”。计114石。两面刻,凡228面,每面七至八层,行数、字数不一。

开成石经

全称“石刻十二经并五经文字九经字样”,又称“唐石经”,是唐代的十二经刻石。始刻于文宗大和七年(公元833年),开成二年(公元837年)完成。原立于唐长安城务本坊的国子监内。陕西省西安碑林藏。这些石经是文宗大和年间,在郑覃、唐玄度的建议下,镌石于太学的。内容包括:《周易、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》等12经共114块碑石。石的两面字体均为楷书体,共650252字。每石高约1.8米,面宽0.8米。版面格式是上、下分8段,每段约刻37行,每行刻10字。经篇标题为隶书。各篇之间相互衔接得颇为整齐有序。开成石经是我国目前保存最为完好的石经,它为研究经书历史提供了重要的资料。

开成石经

又称唐石经。唐代刻石。始刻于文宗大和七年(833年),成于开成二年(837年),故称。原立于唐长安城务本坊国子监太学。计有《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《公羊传》、《穀梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》12种,114块碑石,650252字。每一经隶书标题,正书经文。是清代以前所刻石经保存最好者,现存西安碑林。

开成石经

开成石经,又称唐石经,唐代刻石。始刻于文宗大和七年,成于开成二年(837),故称。原立于长安城务本坊国子监太学。计有 《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》 12种,114块碑石,650252字。每一经隶书标题,正书经文。是清代以前所刻石经保存最好者,现存西安碑林。

开成石经

又称唐石经,唐代刻石。始刻于文宗大和七年,成于开成二年 (837),故称。原立于长安城务本坊国二监太学。计有 《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《札记》、《春秋左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》 12种,114块碑石,65022字。每一经隶书标题,正书经文。是清代以前所刻石经保存最好者,现存西安碑林。

开成石经

唐代用刻碑形式公布的官定本儒家经典。唐文宗大和七年(833)开刻,文宗开成二年(837)刻成,故名,又称“唐石经”。共227碑,内容为《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《礼仪》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传 》、《春秋.jpg) 梁传》、《孝经》、《尔雅》、《论语》等12部楷书儒经,另加《五经文字》、《九经字样》2部字书。立于长安国子监太学讲伦堂两廊。都检校官为宰相郑覃,书写者为艾居晦等5人。这部石经对后世影响深远,五代后唐长兴三年(932)由朝廷的国子监开刻“九经”,后蜀广政元年(938)由后蜀丞相毋昭裔刊刻的成都石经,均以开成石经为底本,并仿照了它的体例。此后,北宋刻有嘉祐石经,南宋刻有绍兴御书石经,均为官定本儒家经典。开成石经历千余年,较五代和宋代的石经保存完整,今藏陕西西安的碑林,有拓本流传。

梁传》、《孝经》、《尔雅》、《论语》等12部楷书儒经,另加《五经文字》、《九经字样》2部字书。立于长安国子监太学讲伦堂两廊。都检校官为宰相郑覃,书写者为艾居晦等5人。这部石经对后世影响深远,五代后唐长兴三年(932)由朝廷的国子监开刻“九经”,后蜀广政元年(938)由后蜀丞相毋昭裔刊刻的成都石经,均以开成石经为底本,并仿照了它的体例。此后,北宋刻有嘉祐石经,南宋刻有绍兴御书石经,均为官定本儒家经典。开成石经历千余年,较五代和宋代的石经保存完整,今藏陕西西安的碑林,有拓本流传。

开成石经

唐文宗开成年间 (836—840)刻成的石经。又称“唐石经”。计有《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》等十二种,另附五经文字等,凡114石,228面。最初立在长安务本坊国子监太学,后陆续移于尚书省西南隅。现存西安碑林博物馆。

开成石经

唐代的十二经刻石,又称“唐石经”。原碑立于唐长安城务本坊的国子监内,宋时移至府学北墉,即今西安市碑林。始刻于唐文宗太和七年(833年),开成二年(837年)完成。唐初诏命经学大师贾公彦、孔颖达订正经籍。文宗大和年间,在郑覃、唐玄度建议下,依汉故事镌石太学,计有《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《公羊传》、《榖梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》12种经书共刻114块碑石。每石原通高约3米,宽0.8米,下设方座,中插经碑高约1.8米,上置碑额。中华人民共和国成立前,“碑林管理会”将碑石去额平列,成现有形状。开成石经的版面格式与汉魏石经不同,每碑上下分列8段,每段约刻37行,每行刻10字,均自右至左,从上而下,先表后里雕刻碑文。每一经篇的标题为隶书,经文为正书,刻字端正清晰,按经篇次序衔接,卷首篇题俱在其中,一石衔接一石,不易凌乱。可见当年刻石颇费匠心。此石经是中国清代以前保存最完好的石经,是研究中国经书历史的重要资料。参见“西安碑林”。