氾胜之书

农学著作。西汉氾胜之撰。《汉书·艺文志·诸子略》著录“《氾胜之》十八篇”,列入农家类。后世称《氾胜之书》。原书约佚于宋代。今存马国翰、洪颐煊等人辑本。马辑本辑自《齐民要术》、《太平御览》等书,分上下2卷,上卷包括《耕田》、《收种》、《种谷》、《区种法》、《黍穄》、《大豆》、《小豆》、《麻子》、《种麻》、《大小麦》、《种稻》、《种稗》12篇; 下卷包括《种瓜》、《种瓠》、《种芋》、《种桑》、《杂篇上》、《杂篇下》6篇。书中提出了“趣时”、“和土”、“务粪泽”、“早锄早获”等耕作原则,叙述了选种、播种、收获、储种等方法。其中主要总结黄河流域和关中一带的生产经验,而有些方面却具有普遍意义。

112 氾胜之书

西汉氾胜之撰。大约在公元前一世纪后半期写成。全书原是18篇2卷。现存的3千多字主要是靠《齐民要术》的引证而保存下来的。本书内容包括:耕作原理、禾、黍、冬小麦、春小麦、水稻、稗、大豆、小豆、麻、枲、瓠、芋、桑等13种作物的栽培方法。书中还记载了古代的区种法、溲种技术等。从内容上可看出汉代的农业科学技术已具有较高的水平。该书为我国传统的作物栽培总论和各论奠定了基础。

《氾胜之书》Fan Shengzhi’s Works OnAgriculture

西汉时代的一部著名农书。《汉书·艺文志》农家类著录,称作《氾胜之十八篇》。从《隋书·经籍志》始增一“书”字,此后通称《氾胜之书》。

著者生平 氾胜之,西汉后期人,中国古代杰出的农学家,生卒年代、籍贯均缺乏明文记载。仅据《汉书·艺文志》班固注知他在“汉成帝(公元前32~前7)时为议郎”。唐代颜师古为《汉书》作注时引用了刘向《别录》所载“使教田三辅,有好田者师之,徙为御史”;又据《晋书·食货志》载“昔汉遣轻车使者氾胜之督三辅种麦,而关中遂禳”。可见他曾在陕西省关中地区教导农业、传播技术,对发展当地农业有杰出的贡献。氾胜之因其农书而留名于后世。

成书经过 氾胜之在西汉成帝时受遣在关中一带指导农业生产,传授耕作栽培技术,很受民众欢迎。他在总结群众创造的先进经验的基础上,加以概括提高写成《氾胜之书》。《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》、《唐书·经籍志》和《新唐书·经籍志》均有著录。北宋初官纂的类书《太平御览》书前列有材料来源总表“经史图书纲目”仍有《氾胜之书》。南宋初年郑樵的《通志》(1161)还提到《氾胜之书》,而宋代的其他书目中已不见著录了。大概此书失传于北宋初或北宋、南宋之交。北宋以前的一些古籍如《齐民要术》、《艺文类聚》、《太平御览》等多有引用,使该书的不少内容得以留传下来。

内容评介 《氾胜之书》原书18篇。现仅存3500字左右。该书以2000年前黄河流域关中地区农业生产技术为对象,总结了耕田、收种、溲种法、区田法、禾(粟)、黍、稻、稗、大豆、小豆、宿麦(冬小麦)、旋麦(春小麦)、苴(雌株,油料用大麻)、枲(雄株,纤维用大麻)、甜瓜、瓠、芋、桑、荏(油苏子)、胡麻(今称芝麻)等10多种作物的栽培技术。最大的特色是以精耕细作、提高单位面积产量的方法来发展农业生产。

该书概括地提出了农业生产总的指导原则“凡耕之本,在于趣时、和土、务粪泽、早锄、早获”。这十七字原则不仅适用于耕作、灌溉、施肥、锄草、收获等生产环节,而且贯穿于农业生产的全过程。对各项农事活动既有总论,对每一种具体作物又有扼要的栽培各论。为中国古代农书记述传统作物栽培法打下了良好的基础,开创了先例。

该书记述的区田法(又称区种法)是一种精耕细作、集约水肥的高产栽培法,即在田块上挖成若干带状低畦或方形浅穴的小区,把作物种在低畦或浅穴中。区的大小、株距、行距和小区的间隔都有具体的规格,有利干旱地区的蓄水保墒。区内深耕细作,集中施肥灌水,为作物生长发育创造优良环境条件,是一种行之有效的抗旱耕作栽培技术。历代都有人推广和研究区田,直到现在北方旱作地区农民仍有类似的栽种方法。

该书所载的结大瓠瓜的方法,是嫁接技术在草本(瓜类)植物上的首次记录。对大麻的栽培已经分别记述收纤维的种枲(雄麻)、收麻子的种苴(雌麻)。可见对植物雌、雄性别的认识已经应用于大田生产了。书中所述的种麦法、种瓜法、穗选留种法、耕田法、保泽法、桑苗截干法、雪水利用法、稻田水温调节法等都很有特色和富于创造性。此外,书中所载的“溲种法”尤有价值(见溲种法)。

《氾胜之书》虽为关中地区农业丰产技术的总结,但对于整个北方旱地农业均有指导意义。从保存下来的3000多字的遗文中,可以看出中国2000年前的农业生产技术已经达到很高的水平。该书内容经常被历代农书所引用,是中国古代著名农书之一。

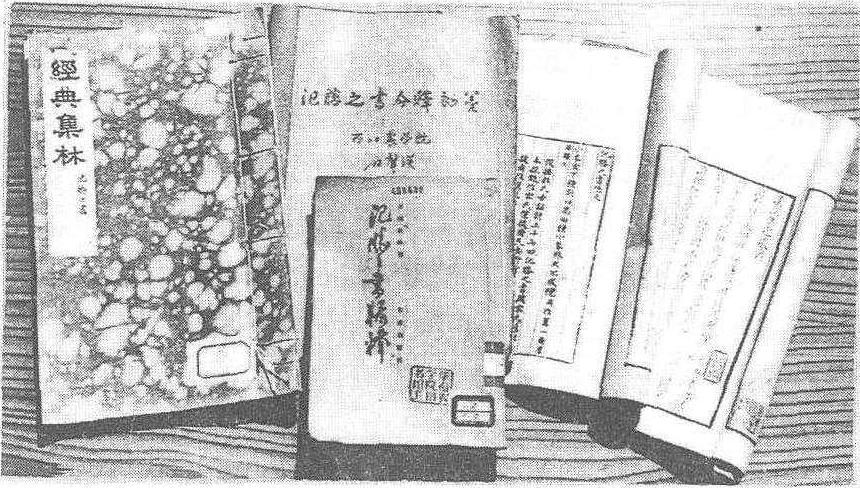

版本介绍 19世纪前半期有三种辑本。一种是清人洪颐煊辑《氾胜之书》,分作两卷,收入他的《经典集林》中。第二种是清人宋葆淳1819年辑《氾胜之遗书》,不分卷,有《昭代丛书》、《鄦斋丛书》、《区种五种》和1917年浙江农业学校石印《区种五种》本。第三种是马国翰辑《氾胜之书》二卷,编刊在他的《玉函山房辑佚书》里。《农学丛书》亦收入。虽然该书早已失传,但辑本的内容仍然相当丰富,基本上反映出了原书的精华。今人石声汉著有《氾胜之书今释》(1956年科学出版社出版),万国鼎著有《氾胜之书辑释》(1957年,中华书局出版;1980年农业出版社重印)。

各种版本《氾胜之书》书影

氾胜之书

古代农学专著。汉氾胜之撰。氾胜之(生卒年不详),山东曹县人。他本姓凡氏,遭秦乱,而避地于氾水,因而改姓“氾”。汉成帝(前33一前7年在位)时,曾经任议郎。又在京城西安的三辅地区指导过农业生产,成绩卓著。由此被擢升为御使。

全书十八篇,总结了西汉时期我国北方特别是关中地区的耕作制度和耕作技术。书中列举的栽培作物十多种:黍子、谷子、冬小麦(宿麦)、春小麦(旋麦)、水稻、小豆、大豆、雌株大麻(苴麻)、荏(油苏子),雄株大麻(枲)、桑树、瓜、瓠、芋等,对每种作物从选种、播种、收获到储种,都有精确叙述。在选种方面,第一次提出麦子、谷子的穗选保纯法。总结了关于种子处理的“溲种法”和能集中使用水肥的“区种法”。在耕作原理方面,提出如“趣时”(赶上雨前雨后最合适的耕地时间)、“和土”(耕、锄、耱平,使土壤松软)、“务粪泽”(保持土壤肥沃和湿润)、“早锄早获”(及时中耕除草和收割)等基本原则。

《氾胜之书》在我国农业发展史上占有重要地位,是研究西汉农业科学技术的珍贵文献。可惜原书在宋、元时期已经失传,现在所见的只是《齐民要术》等数部农书的引文,约有三千七百多字。农史专家王毓瑚指出:“虽然氾氏的原书早已不见,但是可以相信,书的精华却藉了《齐民要术》保存下来。《要术》引用前人的著述,以《汜书》为独多……这些都是我国北部干旱地区耕种技术的极其珍贵的知识。唐贾公彦的《周礼疏》上面说,‘汉时农书有数家,氾胜为上’。他这话或有所据。汉代农书大都失传,而这样比较重要的一部竟然基本上保存下来,总还算是不幸中之大幸。”(《中国农学书录·氾胜之》。

通行版本有石声汉的《氾胜之书今释》本、万国鼎的《氾胜之书辑释》本。

《氾胜之书》Works of Fan Shengzhi

西汉时的著名农书。氾胜之撰。作者系中国汉代杰出农学家。他的祖先原姓凡,因秦末避乱至氾水流域,故改姓“氾”,是今山东曹县一带人,生活于公元前1世纪后期。汉成帝时被举荐到朝廷任议郎,曾在三辅地区(今陕西关中平原)指导农业生产,提倡种麦,取得卓越成绩,后升为御史。很熟悉关中地区的农业,注意学习和总结农民的经验,并以之指导生产。他因著了农学名著《氾胜之书》而名闻当时和后世。成书约公元前1世纪后期。《汉书·艺文志》载称《氾胜之十八篇》,《氾胜之书》是后世所称。原书在宋代已佚,清代有三种辑本,1949年以后有《氾胜之书辑释》、《氾胜之书今释》两种辑本,均从《齐民要术》、《太平御览》等书中辑得,约有3 500字。在现存的部分内容中,最突出的是区田法和溲种法,其他如耕田法、种麦法、种瓜法、种瓠法、种芋法、穗选法、桑树截干法、稻田水温控制调节法等,总结和反映了2 000多年前以关中地区为代表的黄河流域发达的农业生产技术。

氾胜之书

西汉农学家氾胜之所著,约成书于公元前1世纪后半期,《汉书》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》等均有提及。全书18篇,是我国最早的一部农业科学著作,也是世界上最古的农学专著。唐人贾公彦认为:“汉时农书有数家,氾胜为上”。该书在宋元时期失传,今仅有辑自《太平御览》、《齐民要术》等书的片断,约有3700多字。该书总结了西汉后期我国北方特别是关中地区的农作技术。书中包括农业生产的全过程,有不少宝贵经验,并且大都符合科学原理。现存文字的内容涉及早禾、晚禾、麦、稻、稗、黍、大豆、小豆、麻、瓠、桑等农作物,包括耕作的基本原则、农作物栽培技术、区种法、整地技术、选种和留种技术、施肥技术、田间管理技术等项目。其中最突出的是区种法和溲种法,还有耕田法、种麦法、种瓜法、种瓠法,都表现出了高度的技术水平。另外象穗选法、稻田中控制水流以调节水温的方法、桑苗截干法等,也很突出地标志着西汉关中农业科学技术的进步。

《氾胜之书》

中国西汉时期农书。作者氾胜之,原书名《氾胜之》。一称《种植书》,中国现存最早的农学专著,大约成书于公元前1世纪后期。《汉书·艺文志》中记载了《氾胜之书》18篇。现存从《齐民要术》中辑录的《氾胜之书》3500多字,主要介绍了耕作总原则和麦、禾、黍、豆、麻、芋、桑等13种作物栽培技术。该书反映了中国当时黄河流域的农业生产技术成就。其中关于区田法、溲种法、穗选法、嫁接法、调节稻田水温法以及复种、轮作、间作和混作的记载在中国都是最早的,反映了当时中国农业生产技术已有相当高的水平。

《氾胜之书》

西汉时期氾胜之的重要农学著作。《汉书·艺文志》著录为《氾胜之》18篇,今名是后世的通称。氾胜之,汉成帝时(前32年~前7年)为议郎,大概为今山东曹县人。他在陕西关中地区教民耕作,获得成功,有丰富的实践经验,该书是对黄河流域农业生产技术经验的总结,也是中国历史上第一部完整的农学著作。书中提出了北方地区耕作的基本原则为“趣时、和土、务粪泽。早锄,早获。”对播种日期的选择、种子处理、主要农作物的栽培、收获、留种及贮藏技术、区种法等均有论述。其中较为详细地记述了禾、黍、麦、稻、稗、大豆、小豆、枲、麻、瓜、瓠、芋、桑的栽培技术,对区田法的耕作要领及功用记述甚详。书中提到的溲种法、穗选法、稻田调节水温法、桑苗截干法及多种作物的栽培技术等均有重要的科学价值。《氾胜之书》在汉代已颇享赞誉,但后来佚失。北魏贾思勰《齐民要术》多所征引。清人洪顾煊辑佚本较为精审。今人石声汉的《氾胜之书今释》、万国鼎的《氾胜之书辑释》均值参考。

氾胜之书

书名。西汉氾水(今曹县)人氾胜之撰,约成书于公元前一世纪后期。《汉书·艺文志》载称《氾胜之十八篇》,后世通称《氾胜之书》。原书已佚,现有辑佚本,由后人从《齐民要术》及《太平御览》等书中辑得。此书总结陕西关中地区农业生产的经验,发展了战国以来的农学。书中将作物栽培作为一个整体,提出“趣时(及时耕作)、和土(土地的利用和改良),务粪(施肥)泽(保墒灌溉)、早锄(及时中耕除草)早获(及时收获)”六个保丰收的基本环节,还总结了十几种作物栽培法。其中最突出的是区田法(小面积耕作高产方法)和溲种法(在种子上粘一层粪壳作为种肥)。还有耕田法、种麦法、种瓜法、种瓠法、调节稻田水温法,桑苗截干法等,都反映了当时农业生产技术的水平。