物候wuhouphenological phenomena

又叫物候现象,是自然环境中动植物生命活动的季节性现象和在一年中特定时间出现的某些气象、水文现象。诸如:鸟类的产卵、孵化、鸣叫、迁飞, 昆虫的发声、出现、蛰伏,植物的发芽、开花、结实、落叶,初终霜、雪、积雪、雷暴、结冰、解冻等现象。研究物候现象与气候条件周年变化之间相互关系的科学叫物候学。现在,世界上科学比较发达的国家都设有物候观测网,进行长期物候观测和资料积累。

物候观测简史 中国最早的物候记载见于《诗经·豳风·七月》:“四月秀葽,五月鸣蜩”,“八月剥枣,十月获稻”。其后《管子》、《夏小正》、《吕氏春秋·十二纪》、《淮南子·时则训》、《礼记·月令》等书中都有这方面的记述。吕祖谦(公元1137~1181年)对婺州(今金华)的腊梅、桃、李、梅、海棠等24种植物的开花期、结实期和春莺初到、秋虫初鸣作了实际观测和记载。这是世界上观测种类较多的最早实测记录。日本保存了自公元9世纪以来1000余年的樱花开花期记载, 是世界上最长的单项物候资料。英国F. R. S.马香家族祖孙五代在诺福克地方从1736年到1925年连续进行过物候观测。1751年瑞典C.Von.林奈在《植物学哲学》 一书中, 第一次阐述了物候观测的目的和方法, 物候学才成为一门科学。林奈于1750~1752年组织了18个观测点。1780年欧洲建立了第一个国际物候观测网。国际气象组织1932年在农业气象委员会下成立了物候学专门委员会。在该会的倡议下, 于1935年提出进行国际物候观测的建议。嗣后1947年、1953年两次建议在世界各国组织物候观测网。并决议把物候观测列入农业气象工作大纲。1934年起, 中央研究院气象研究所选定动植物种类, 委托各地农事试验场的农情报告员兼任物候观测, 这是中国有组织的进行物候观测的开始。1961年中国科学院地理研究所与中国科学院植物研究所北京植物园, 共同制定了物候观测方法草案, 对33种木本、两种草本植物、11种动物进行观测; 自1963年起全国性的物候观测网开始按统一的方法进行, 并出版年度观测记录, 据以编制出较为实用的物候图(见彩图144)。

物候与气候 各种动植物物候出现的早迟, 主要受气候周年变化的制约。它不仅反映当时的天气条件,而且反映过去一段时间天气的积累情况。不同地区物候期出现的早迟, 则是地区间气候冷暖干湿程度的反映。影响地区间物候期差异的因子有: ❶纬度。纬度越高, 温度越低, 春季物候期越晚;

❷海拔高度。海拔越低, 温度越高, 春季物候期越早;

❸海陆分布。受海洋气流影响的地区, 气温变化平缓, 春季物候期延迟;

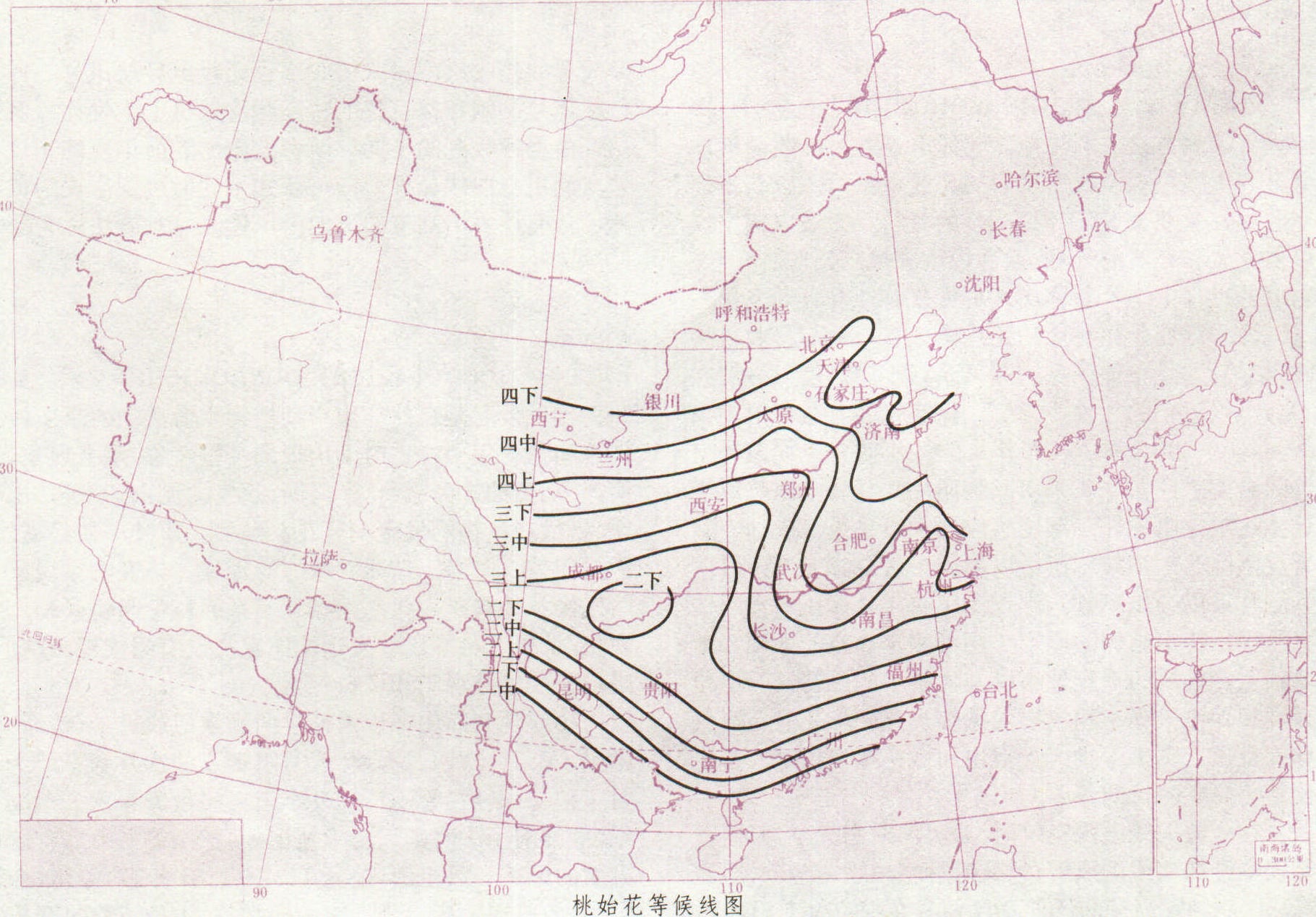

❹地形。盆地和谷地冷空气容易聚集, 无霜期比周围略高之处为短。从图可看出, 不同地区桃树始花的日期不同。在26°N以南, 等值线基本与纬线平行; 26°N以北, 等值线呈马蹄形, 是冬春季寒潮影响的结果。同一种动植物, 其不同物候期在一个地方的出现早迟遵循固定的顺序; 但在特殊天气条件下,也会出现“倒置”现象。

物候对于科学和农业生产实践具有重要意义。物候是环境条件的综合反映, 物候观测或调查, 可弥补气象、土壤、水文等资料的不足, 用它推断一个地方的气候、土壤状况, 特别是用某些指示动植物的物候,估计一个地方的气候条件具有实用意义; 利用历史物候资料可作气候变迁的研究。不同地区物候期的早迟可作为区划依据, 用以确定不同区域适宜栽培的作物种类、品种、种植制度等; 利用物候期顺序的规律性和物候与气候的对应关系, 可进行农业气象补充预报和农业气候分析。现代科学技术向物候学领域的渗透,使得物候学的发展也很快。世界先进国家已运用卫星和飞机遥感监测自然物候,用电子计算机整理物候记录,编制物候期图,并用数学方法研究物候与生态因子的关系,进行数学模拟(见物候观测)。

物候phenological phenomenon

自然界中反映气候季节变化的生物和非生物现象。包括:❶各种植物的发芽、展叶、开花、结实、落叶等现象;

❷候鸟、昆虫以及其他动物的飞来、离去、蛰眠、复苏、初鸣、终鸣等行为;

❸一些水文、气象等非生物现象如初霜、终霜、结冻、消融、初雪、终雪等。物候现象是大自然告诉人们季节变化的最直接的信息。

人们在生产实践中逐步认识到植物的生长、枯荣和动物的迁徙、休眠等与气候的年周期变化相联系并应用于各种农事活动。在中国的古籍《诗经,豳风·七月》中载有“四月秀葽(狗尾草抽穗),五月鸣蜩(蝉鸣),六月莎鸡振羽(纺织娘叫)”等,是当时对物候现象的生动描述。欧洲有组织地观察物候现象始于18世纪中叶,英国诺尔福克地方的罗伯脱·马绍姆家族从1736年起连续五代人观测记录当地13种乔木抽青,4种树木开花,8种候鸟来往以及蝴蝶初见,蛙初鸣等27种物候现象,直到20世纪30年代(其间只缺1811~1835年),是欧洲年代最久的物候记录。德国、俄国以及美国对物候现象的观测和记载是19世纪后半期开始的。美国森林昆虫学家A.D.霍普金斯(A.D.Hopkins)根据植物物候与当地气候的关系,从分析大量植物物候资料中得出: 在其他因素相同的条件下,北美洲温带地区,每向北移纬度1°,向东移经度5°,或海拔上升400英尺,植物的阶段发育在春天和初夏将各延迟4天; 在秋天则恰相反,即向北移1°,向东移5°,或向上122米都将提早4天,称为著名的霍普金斯物候定律。霍普金斯根据这一定律,参考各地实际资料,绘出了美国各州的等候线 (将同一日有相同物候的地点连成的一条线)。中国竺可桢于1934年开始从事物候观测,中华人民共和国成立后主持建立了全国物候观测网,组织撰写物候论著,普及物候知识,为中国物候学作出了重要贡献。加强对物候现象的研究可以为农事活动提供依据。绘制各地区各种植物的等候线图对于引种驯化,造林移植,树木采种以及城市绿化和营造防护林工程中的树种选择等均有指导意义。在养蜂、放牧、牧场管理、采茶养蚕、捕鱼打猎以及其他经济(生产)活动中应用物候观察资料制订相应措施,均可收到良好的效果(见图)。

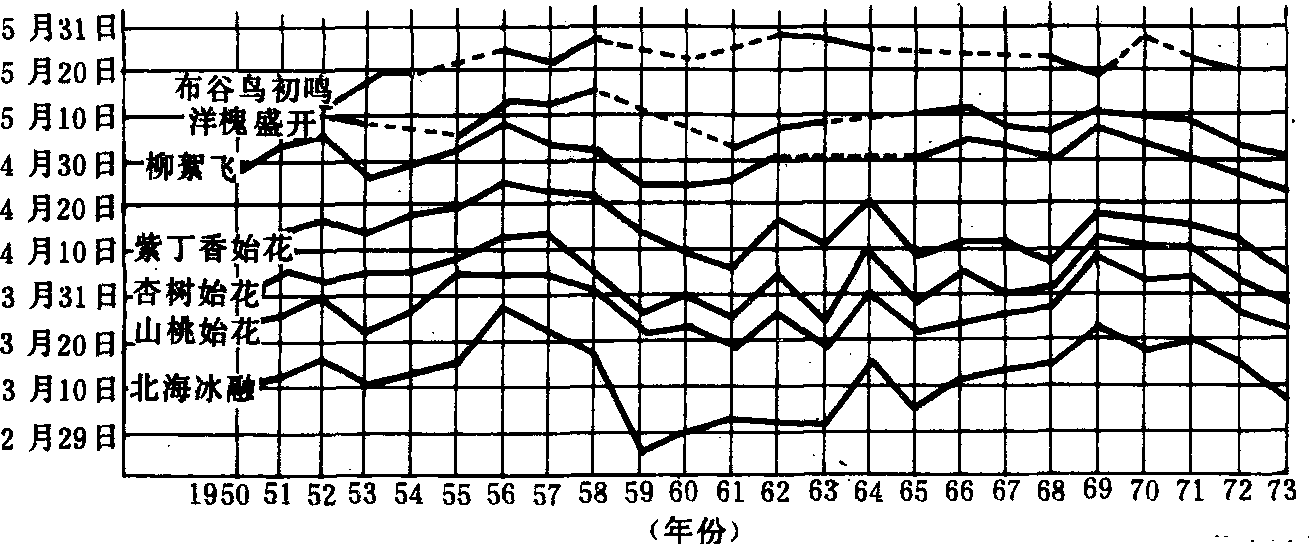

1950~1973年北京春季物候现象变化图

物候Wuhou

自然界植物、动物受环境(气候、水文、土壤)影响而出现的以年为周期的自然现象演替规律。例如植物的发芽、展叶、开花、叶变色、落叶;动物(候鸟、昆虫等)的飞来、初鸣、终鸣、离去、冬眠;以及环境的初霜、结冰、融冰、初雪、终雪等自然现象都是自然界季节变化影响的反映,好似大自然的语言,表明了自然季节的演替。我国是物候记载最早的国家,早在《诗经·豳风·七月》一篇中有“四月秀𦵘,五月鸣蜩”,“八月剥枣,十月获稻。”系统记述物候的有《夏小正》、《吕氏春秋·十二纪》各纪的首篇、《淮南子·时则训》、《礼记·月令》等书都按月份项目记载物候。《逸周书·时训解》始以五日为一候,每气三候,全年二十四气,共七十二候,有每候的物候记载,北魏载入历书。物候是在农业生产实践中总结、积累产生的,反过来又为农业生产服务。直到今天,虽然气象观测、天气预报已经相当精细、准确,而物候仍有一定使用价值,这是因为物候的变化并非气象要素(温度、湿度)可以直接表现出来的,它是气候等外界环境影响的综合反映,而且物候方法简便,容易被农民接受,在农村中广为流传。但是物候有一定地区性,使用时需注意。

物候

与环境的节律变化相适应的生物生长发育的节律。各生长、发育阶段的具体时期称“物候期”。

物候phenological phenomena

因气候的影响,生物与非生物出现的周期性变化现象。例如植物的萌芽、发叶、开花、结实、黄叶、落叶;动物的蛰眠、复苏、始鸣、交配、繁育、换毛、迁移等;非生物现象中有始霜、始雪、结冻、解冻、初雷等。物候可作为指示农事活动的依据,也可用作农业气象与农业气候分析的参考。

物候

自然界物质季节性变化的现象。人类认识物候现象已有2000 多年的历史。1751年瑞典植物学家卡尔·林奈论述了编制植物历方法。1938年美国A·D霍普金斯提出了生物气候定律。1931年中国物候学家竺可桢发表《新月令》,主张进行物候观测。1962年中国建立物候观测点。