水帘洞石窟群

石窟寺。在今甘肃武山县城东北25公里的鲁班峡中。始建于后秦,北魏、北周、隋、唐、五代、元各代屡有修建。原有显圣、拉梢、千佛、粉团、砖瓦、硬山、观台七寺,又有说法、清静、莲花、钟楼、鸣鼓五台。后经自然和人为的破坏,现存显圣寺、拉梢寺、水帘洞、千佛寺四处。此四处均利用自然洞穴修造,保存一些雕塑和壁画作品,由于地处古秦州,风格与麦积山石窟相近。1981年公布为省级文物保护单位。

水帘洞石窟群

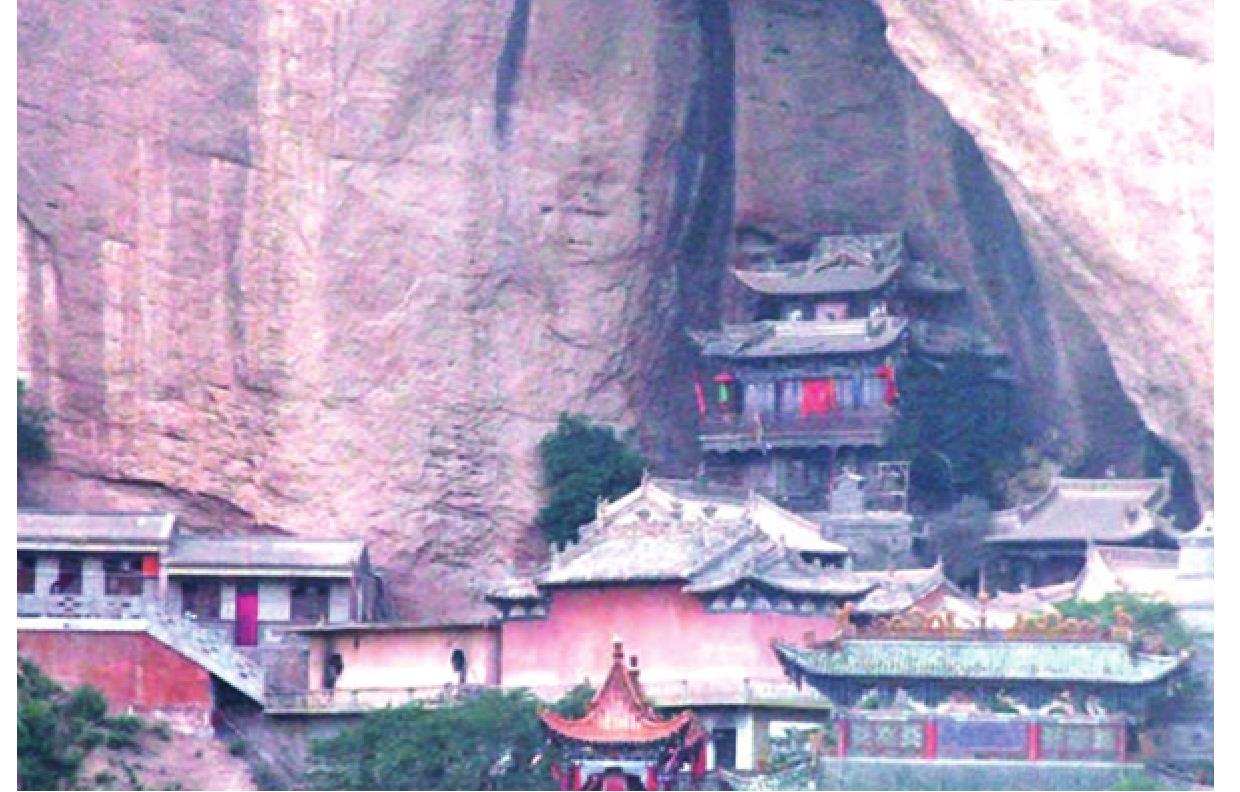

位于鲁班乡。鲁班峡“群峰叠嶂觅无路,乱石开径别有天”。石窟群包括显圣池、拉梢寺、千佛洞、水帘洞和三清洞等名胜古迹。始建于十六国时期的后秦,经北魏、北周、隋、唐、五代至元,历代多有修建。其中以拉梢寺和千佛洞的摩崖题记、雕塑、壁画等最为珍贵。拉梢寺又名大佛崖,绝壁上有浮雕佛像3尊,居中结跏趺坐于莲台上的释迦牟尼像,高达30余米,修建于北魏。千佛洞因壁画千佛而得名,又因有摩崖悬塑七佛,俗称七佛沟。据《武山县志》记载,此为鸠摩罗什开凿建造,是研究我国早期石窟艺术的重要资料。水帘洞内,有五座楼阁建筑及十多个小宫殿,还有富于神话色彩的“火棍树”和“笤帚树”,枝干千姿百态,传说离奇。

水帘洞石窟群

北朝石窟寺。全国重点文物保护单位。位于武山县榆盘乡楼湾村。始建于十六国后秦,经北魏、北周、隋、唐、五代,至元、明、清均有建修。现存水帘洞、拉梢寺、千佛洞、显圣池 4 个单元石窟群。没有人工开凿窟室,所有雕塑均以崖体壁面直接悬塑,全部雕塑、绘画作品均在峡谷两侧悬崖峭壁上。其中千佛洞上部的无龛室造像,直接高塑、影塑于崖面。下部开小龛 10 个,拱顶 4龛,有弧形龛眉和门柱,柱头浮雕出仰俯莲瓣承托龛眉,似北周雕造风格。拉梢寺又名大佛崖,是一幅巨大的北周时期大型一佛二菩萨摩崖壁浮雕,建于隋文帝开皇十一年(591 年)。佛结跏趺坐于莲台上,双手施禅定印,两侧是胁侍菩萨,坐佛高达40 余米,佛座下镌刻有狮、鹿、象三排,上层 6 狮、中层 9 鹿、下层 9 象。历代壁画占崖体 2/3 以上,顶端为原作木结构遮檐,檐前及斗拱上挂铜铃,全长31 米,进深 3 米。千佛洞在水帘洞西北 500 米的山沟西崖壁上。崖面 500 平方米,影塑千佛,摩崖悬塑七佛,又叫七佛沟。以栈道分为上、下两层。上部高塑、影塑三世佛、二胁侍菩萨、二弟子,下部正中大佛残像呈低平肉髻,面方圆,有西魏遗风,颇具北周特点。菩萨像丰盈清秀,身材修长,衣纹流畅,有浓厚的北周风格。壁画多为中唐、五代作品。洞东壁残存 136 平方米壁画,由里及表为北魏创绘,隋唐乃至六代复绘。正中表层绘一佛二菩萨,余皆小型之作,分 24 组设绘崖壁各处,有圆演法、飞天、供养人、牛拉车等。表层大像、菩萨及南上部浮雕喇嘛教塔,人物长鼻深眼窝,嘴角胡须上翘,手法粗犷拙劣,为元代重作。大佛头顶里层飞天,绘画技法简练概括,是水帘洞壁画中最具有时代性的早期优秀原作。洞中殿宇分上下两台而造,有丘祖宫、福禄神殿、老君殿、西圣宫、送子娘娘殿、五宫宝殿、菩萨泉楼阁、摸子池等,虽属近代之物,然古风犹存,尤以菩萨楼最华丽。

水帘洞石窟

水帘洞石窟群

位于武山县榆盘乡渭水北岸响河沟丛山中。始建于后秦,北魏、北周、隋、唐、元各代屡有修建。原规模宏大,气势雄伟,有千佛、拉梢、显圣、粉团、砖瓦、硬山、观台等7寺和莲花、清静、说法、钟楼、鸣鼓等5台。因自然和人为破坏,现仅存拉梢寺、千佛寺、水帘洞和显圣寺4处。均依自然地势而造,保存有大量造像和壁画。周围山峰挺拔,林木苍翠,烟云缭绕,溪水萦回,精美的石窟艺术和秀丽的山川风光相互辉映。建有水帘洞石窟文物管理所。为省级文物保护单位。