胰pancreas

高等脊椎动物胃后方小肠起始部有导管与肠管相连的复合腺。由胚胎时期前肠突出的背、腹胰原基分化而来。分外分泌和内分泌两部分,外分泌部占胰的大部,分泌胰液,参与食物中蛋白质、脂肪、糖等的消化; 内分泌部散布于外分泌部腺泡之间,是一些细胞团,称胰岛,分泌胰岛素、胰高血糖素等多种激素,调节糖的代谢。若胰液的制造或输送受到干扰,会引起消化或营养障碍; 若胰岛素等分泌不足或各激素间的比例失调,则体内糖代谢失常而出现糖尿病或低血糖症。

脊椎动物胰的形态比较 圆口类没有独立的胰,只有散布于肝和肠壁内的成群胰腺细胞,在功能上已分化为两类。一类制造蛋白质分解酶,属胰外分泌部雏型; 另一类细胞的分泌物和糖代谢有关,相当于胰的内分泌部。鱼类的胰有较大的发展,软骨鱼已有独立的胰,大多数硬骨鱼的肝和胰分化不完全,胰细胞散布于肝内,故称肝胰腺,各自有独立的导管排出其分泌物。两栖类的胰已具有典型的胰腺结构,为不规则分支状的淡黄色腺体,位于十二指肠和胃之间的肠系膜上,胰管短,先与胆总管汇合后通入十二指肠。鸟类的胰呈致密带状,可分背叶、腹叶和前叶,位于十二指肠“U”形肠襻之间,各叶均有胰管直通十二指肠末端。哺乳动物通常位于十二指肠之间的肠系膜上,基本为分左、右两叶,其形态因动物而异,有呈漫散树枝状 (兔)、扁平致密的小叶状 (猫)、细长“V”形(狗)、不规则三角形(猪、马)和不正四边形(牛、羊)等。多数哺乳动物的胰管只有一条,单独开口于十二指肠; 马的胰管与肝管在一起开口,还有副胰管开口于前者的对侧; 猫与马类似; 狗的胰管与副胰管分别开口; 羊的胰管与胆管汇合成一条胆总管开口于十二指肠。

哺乳动物胰的构造 表面被覆有疏松结缔组织的被膜,腹腔面盖有腹膜,膜结缔组织随血管、神经进入腺内,将腺分成许多小叶,并伸入小叶内分布于腺泡、导管和胰岛的周围。腺实质分为外分泌部和内分泌部(胰岛)。

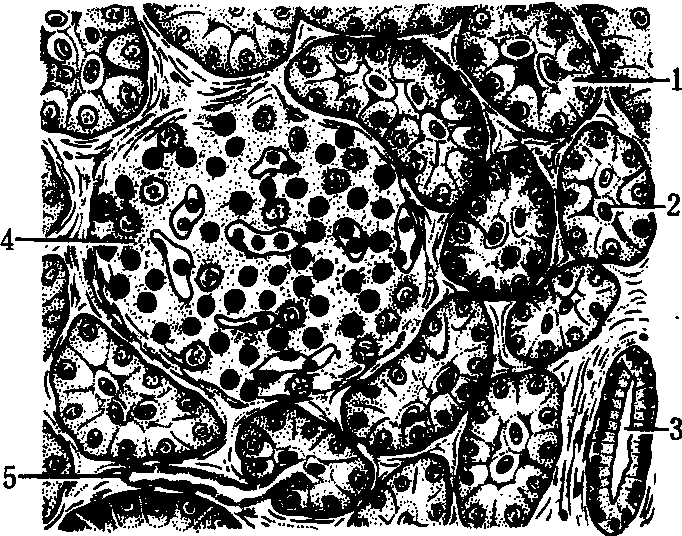

哺乳动物胰的外分泌部和胰岛

1. 腺泡; 2. 泡心细胞; 3. 小叶内导管; 4. 胰岛; 5. 闰管

外分泌部 为复管泡状腺。腺泡细胞呈锥形,顶部朝向腺泡腔,基部含有球形的核,并富有粗面内质网,核上区有高尔基复合体和许多酶原颗粒,后者是各种胰酶的前身,排出细胞外即形成胰液中的胰蛋白酶、胰脂肪酶和胰淀粉酶。从腺泡通出各级导管,最小的导管称闰管,较长,管壁由单层扁平上皮构成,管的末端常常伸入腺泡内,伸入的管壁细胞称泡心细胞(见图)。闰管逐级汇合成小叶内导管,小叶间导管,最后形成粗大的主胰管,管壁增粗的同时上皮也变高,由立方形、低柱状直至高柱状。导管上皮能分泌水和钠、钾、重碳酸盐、磷酸盐等电解质,它们与各种胰酶组成胰液。

胰岛 为不同大小的细胞岛,散布于外分泌腺泡之间,两者以少量网状纤维相隔。大者由数百个细胞组成,小者只有十多个细胞或更少。胰岛数量随不同动物而异,成年人约有100~200万个。通常左叶较多,右叶较少。岛内细胞较小,主要有胰岛素(B)细胞,约占岛细胞总数70%,位于岛的中心区域,分泌胰岛素;高血糖素(A)细胞,约占岛细胞总数25%,分布于岛的外周区域,分泌胰高血糖素; 分泌生长抑素(D)细胞和分泌胰多肽的PP细胞,单个分布于外周部A与B细胞之间,D细胞约占岛细胞总数5%。此外近年来还发现岛内有D1细胞、肠嗜铬细胞和胃泌素(G)细胞等,其数量和种类随动物而异。岛内各种细胞类型,普通染色标本不易区别,用马洛雷-阿畅(Mallory-Azan)染色可区分出A、B、D三种细胞,胞质中分别见有大量鲜红色、桔黄色和蓝色颗粒。胰岛素和高血糖素是两个作用相对抗的激素,前者可促使血中葡萄糖进入骨骼肌、肝等细胞内,合成糖原贮存起来以防止高血糖的发生; 后者则相反,具有使肝糖原分解和阻止肝糖原合成的作用,使血糖升高。生长抑素主要是对胰岛素、胰高血糖素和胰多肽的释放起抑制作用。胰多肽有抑制胃肠运动,减弱胆囊收缩等作用。由于岛内这些激素相互间的调节,使机体有效地维持营养物质特别是葡萄糖的稳定。

血管和神经支配 胰的血管来自腹腔动脉和肠系膜前动脉的分支,沿着结缔组织穿行,最后进入腺泡周围和岛内细胞之间形成大量毛细血管,供给营养和运送各种激素。胰受交感和副交感神经支配,这些神经纤维伴随血管进入胰内,其末梢分布于腺泡上,副交感神经有促进胰细胞分泌的作用。进入胰岛的交感和副交感神经纤维分布于岛细胞上,交感神经兴奋可促进A细胞分泌,使血糖升高; 副交感神经兴奋可促进B细胞分泌,使血糖降低。

胰

又称“胰腺”。一种消化腺,具有内、外分泌两种功能,位于上腹部及后腹膜,头部为十二指肠包绕,胰体占胰腺大部分,向前显著凸出,尾部伸向脾门。胰管行走于胰实质内,有主胰管和副胰管。外分泌为胰液,参与消化功能,内分泌为胰岛素,调节血糖的代谢。若胰岛素分泌不足,可引起糖尿病。

胰pancreas

脊椎动物的一种兼有内分泌功能的消化腺。一般位于十二指肠转弯处,有胰管直接开口或与胆管汇合后开口于十二指肠。牛胰略呈四边形,位于十二指肠襻中,分三叶:中叶位于十二指肠乙状曲,有门静脉通过;左叶小,伸向瘤胃背囊;右叶靠十二指肠和结肠,牛胰管从右叶末端通出,开口于十二指肠胆管开口的后方。胰腺分外分泌部和内分泌部。外分泌部分泌的胰液,常呈碱性,无色透明,含多种消化酶,可消化蛋白质、脂肪、糖类等;内分泌部为胰岛,分泌胰岛素和胰高血糖素等,有调节糖代谢的功能。胰岛素分泌不足可导致糖尿病。

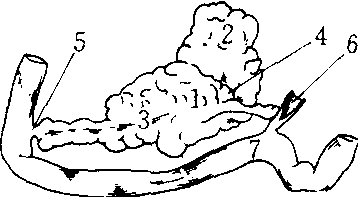

水牛的胰腺

1.胰体 2.胰左叶 3.胰右叶 4.胰环 5.胰管(副胰管) 6.剖开的胆总管,内有主胰管开口 7.十二指肠

胰

消化器官中重要的大消化腺,能分泌胰液和胰岛素。胰腺大约长17~19.5 cm,宽1.5~5 cm,厚0.5~2 cm,重约88~98 g。它的位置较深,在第1、2腰椎水平横贴于腹后壁,分头、体、尾3部分,各部无明显界限。在胰头上部,位于胰管上方常有一条副胰管,开口于十二指肠小乳头。