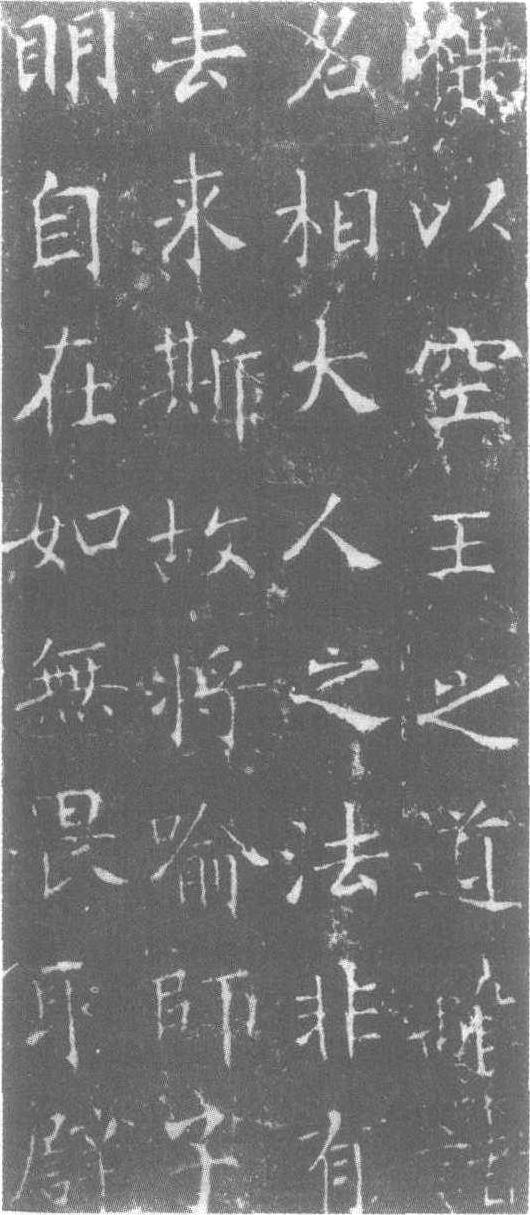

龙藏寺碑

隋。刻石。开皇六年(公元586年)恒州刺史鄂国公王孝𠏡奉敕率州民万人所立。楷书。《金石萃编》载:“高7.1尺,宽3.65尺。”石现在河北省正定县龙兴寺大悲阁东南。“龙兴寺”俗称“大佛寺”,宋乾德六年(公元963年)宋太祖更名为“龙兴寺”。故亦称《正定府龙兴寺碑》。碑额题“恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑”。碑文由齐开封参军张公礼撰文,碑上未署书人姓名,碑阳文30行,行50字,阴文5列,列30行,碑右侧无字,左侧3列,上列6行,中列8行,下列2行。《龙藏寺碑》是著名隋碑,被称为“隋碑第一”。字体宽博朴拙,运笔瘦劲细挺,用笔外方内圆,既荟萃了南北朝的笔法,继承了汉隶的笔势,又开拓唐楷书的先声,是隶楷演变过程中一种独具风采的书体。清康有为《广艺舟双楫》评云:“隋碑渐失古意,体多闿爽,绝少虚和高穆之风,一线之延,惟有《龙藏》。 《龙藏》统合分隶,并《吊比干文》、《郑文公》、《敬使君》、《刘懿》、《李仲璇》诸派,荟萃为一,安静浑穆,骨鲠不减曲江,而风度端凝,此六朝集成之碑,非独为隋碑第一也。”列其碑为“精品上”。上海图书馆藏有《龙藏寺碑》的拓本。据考,碑末行“张公礼”三字末泐者为明初拓本,端方所藏“张公礼”三字末泐的号称宋拓本,而上海图书馆藏的拓本比端方藏本墨拓更精,存字更多,当为《龙藏寺碑》佳拓珍本。清王昶《金石萃编》、日本《书道全集》等均有著录。

龙藏寺碑

位于隆兴寺内。立于隋开皇六年(586)。碑额雕刻蟠龙纹,正书:“恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑”,碑文载述隋代恒州刺史奉命劝奖州内士庶万余人修建龙藏寺的情况。碑通高3.24米,碑身高1.71米,宽0.95米,碑阳正书阴文30行,行50字,计1500字,无撰书者姓名,按欧阳修《集古录》载,系开府长史兼行参军张公礼撰。碑额大字精悍夺人,碑文书法遒丽宽博,开唐楷之先河,在我国书法艺术史上有承前启后的地位。清末康有为认为:“此六朝集成之碑,非独为隋碑第一也。”

龙藏寺碑

全称《恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑》。隋正书碑刻。隋开皇六年(586年)立于今河北正定龙兴寺,故又称《正定府龙兴寺碑》。书法瘦劲宽博,上承六朝遗风,下开初唐楷书先声。