292 孔雀东南飞

乐府《杂曲歌辞》篇名。其首句为“孔雀东南飞”,故名。原为建安末年民间歌曲,可能经过后人加工,收入徐陵所编的《玉台新咏》,但篇名作《古诗为焦仲卿妻作》。全诗350余句,1700余字,是古代少见的长篇叙事诗。内容写汉末庐江(今安徽潜山)小吏焦仲卿和妻刘兰芝,因受封建礼教压迫而致死的悲剧,并歌颂了他们的反抗精神。作品语言朴素,形象鲜明,为汉乐府民歌中的杰出作品。

《孔雀东南飞》kongquedongnanfei

汉代乐府民歌。东汉建安年间无名氏作。最早见于南朝徐陵所编《玉台新咏》,题为《古诗为焦仲卿妻作》。宋代郭茂倩《乐府诗集》亦载此诗,题作《焦仲卿妻》,并云“不知谁氏所作也。”全诗共340多句,1700多字。诗中叙建安年间庐江府小吏焦仲卿与其妻刘兰芝感情笃洽,而仲卿母认为兰芝“举动自专由”,逼伯仲卿出妻。兰芝被遣回家后其兄逼其改嫁太守之子,兰芝被逼无奈,表面应允,内怀死志,于新婚之夜投水自尽。仲卿闻知后亦自缢殉情。死后二人合葬,坟上生出松柏梧桐,上有鸳鸯,日夕和鸣。作品通过刘焦二人的爱情悲剧,控诉了封建家长制和礼教的罪恶,赞扬了青年男女生死不渝的爱情及其抗争精神。

此诗是汉语言文学史上最长的叙事诗。诗中叙述了一个完整的爱情悲剧,情节曲折动人,矛盾冲突尖锐复杂,作品精于剪裁、布局,结构紧凑,波澜起伏,故事性很强。作者生动塑造了刘兰芝、焦仲卿等人物形象。刘兰芝美丽善良,勤劳能干,外表柔顺,内心坚贞,既不为荣华富贵所动,也不向封建势力屈服。焦仲卿同样忠于爱情,但又对母亲心存幻想,行动不如兰芝果决,最后以死殉情,表现出勇敢的反抗精神。在他们身上,寄托着广大人民争取爱情和婚姻自由,追求美好生活的愿望。焦母和刘兄是两个封建家长的典型,焦母专横跋扈,刘兄是一副势利嘴脸,他们是刘、焦悲剧的促成者,是作者鞭挞的对象。随着情节的展开,作者在不同人物的矛盾冲突中,通过典型的细节及个性化的语言,生动展示了其个性和灵魂。诗中善于铺叙、烘托和渲染,或用以刻画人物形象,或用以表现人物心理,或用以描写场面和气氛,都能造成感人的艺术效果。有时作者还直接发表感慨,增强了诗的抒情性。结尾带有浓厚的浪漫色彩,象征着刘、焦爱情的不朽,寄托了人民的理想。

此诗在后代流传甚广,深受人们喜爱,还曾被改编成现代戏剧上演。

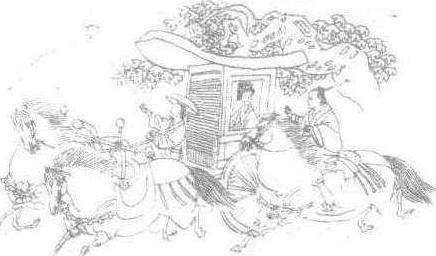

《孔雀东南飞》

汉代优秀乐府民歌。原名为《古诗为焦仲卿妻作》。作者不详。大致创作于东汉献帝建安年间。是当时人根据发生在庐江郡(今安微)的一个真实的婚姻悲剧写成的,以后在民间口头流传。全诗共357句,1785字,通过对主人公刘兰芝和焦仲卿的婚姻悲剧的叙述,揭露了封建家长制和封建礼教及门第观念摧残青年男女幸福生活的罪恶,热情歌颂了刘兰芝、焦仲卿这一对青年男女忠贞不渝的爱情和宁死不屈的反抗精神,反映了人民群众对被压迫者的无限同情和追求婚姻自由,珍惜爱情生活的强烈愿望。刘兰芝是一个从小就有良好教养的、知书明礼、聪明勤快的女子,17岁嫁给府吏焦仲卿为妻。夫妻恩爱情深。但是,家势虽已衰落,但仍自恃官宦门第的婆母顽固、专横,一心指望儿子重振家门。岐视平民出身的刘兰芝,说她“人贱”,配不上自己的儿子,嫌她“无礼节”、“自专由”,对她百般刁难与迫害,尽管刘兰芝与丈夫相亲相爱,侍奉婆婆孝顺,与小姑友爱,而且“鸡鸣入机织,夜夜不得息”,还是遭到婆婆的责难。刘兰芝虽然不是生于官宦之家,但自尊自重,蔑视封建门阀势力,在忍无可忍的情况下,她主动向丈夫提出让婆婆“及时相遣归”。丈夫焦仲卿是个善痕、纯朴的青年,忠于爱情,也敢于斗争,但最终还是顶不住母亲的威逼,不得不暂时休掉妻子。在临别时,他向刘兰芝表示,誓不相负,不久还要将她迎娶回来。刘兰芝也对焦仲卿说:“君当作磐石,妾当作蒲苇,莆苇纫如丝,磐石无转移”表现了她对爱情的坚贞。刘兰芝被休回到娘家。刘母是个小家良母,虽然同情女儿的不幸,但夫死从子,做不了主。而刘兄趋炎附势,看中了太守家的财势,逼妹妹再嫁。在难于再栖身于娘家的情况下,刘兰芝为了保全自己坚贞的爱情,决心以死殉情。她表面上顺从了哥哥的安排,答应了婚事。在与焦仲卿见了最后一面以后,“举身赴清池”。而焦仲卿在听到刘兰芝投水自尽的消息以后,也“自挂东南枝”,结束了年轻的生命。一对年轻人用自己的生命与吃人的封建制度进行了最后的顽强的斗争。长诗的结尾说,这一对情侣生前不能白头偕老,死后化为双飞的鸳鸯。“仰望相向鸣,夜夜达五更”。长诗作者以这一浪漫主义的象征手法宣告爱情和自由的胜利,为悲剧添上一个乐观主义的结尾。《孔雀东南飞》既是一曲爱情的悲歌,又是一曲斗争的颂歌。

《孔雀东南飞》

汉代乐府民歌中的长篇叙事诗。一称《焦仲卿妻》。大致创作于汉末建安时代,是当时人据庐江郡(今属安徽省)实有其事的一个婚姻悲剧写成。作者不详。最早见于南朝梁徐陵所编《玉台新咏》。全诗340多句,1700多字。诗中女主人公刘兰芝是个平民之女,17岁嫁给庐江府小吏焦仲卿为妻。结婚三年,夫妻恩爱。但卿母常以自家曾是“仕宦于台阁”的大家而歧视刘兰芝,嫌她“无礼节”、“自专由”,逼迫焦仲卿出妻。刘兰芝立誓不再嫁。回娘家后,其兄却逼她嫁给太守之子,母亲也不肯为她作主。她内怀死志,外示服从,与焦仲卿密定“黄泉下相见”。新婚之夜,刘兰芝赴水自尽,焦仲卿闻讯,也自缢身亡。后两家将刘兰芝与焦仲卿合葬,两人坟上长出的大树“枝枝相覆盖,叶叶相交通。中有双飞鸟,自名为鸳鸯。仰头相向鸣,夜夜达五更。”仿佛告诫后人“戒之慎勿忘”。《孔雀东南飞》通过这对青年男女的婚姻悲剧,揭露了封建礼教、封建家长制的罪恶,歌颂了兰芝夫妇对爱情的忠贞不渝和誓死反抗封建恶势力的斗争精神,表达了青年人要求婚姻自由的合理要求。千百年来,《孔雀东南飞》在民间流传,经久不衰。“五四”运动以来,它被改编成各种剧本,搬上舞台。

《孔雀东南飞》Kongque dongnanfei

汉代乐府民歌中的长篇叙事诗。最早见于陈朝徐陵所编《玉台新咏》,题作《古诗为焦仲卿妻作》。后人常取此诗首句称作《孔雀东南飞》。徐陵在此诗小序中说:“汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁,其家逼之,乃投水死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。”据此推断,此诗大致创作于东汉建安年间,作者(已佚名)是根据庐江郡实有其事的一个婚姻悲剧写成的。这首叙事诗共340多句,1 700多字。它详尽地描述了一对青年夫妇婚姻悲剧的全过程,对封建礼教、门第观念、家长制的罪恶作了深刻的揭露和控诉,对诗中主人公的不幸遭遇和追求婚姻幸福的合理愿望给予了深切同情和赞扬,从一个侧面反映了东汉末年的社会生活。这首叙事诗成功地塑造了刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘母、刘兄几个鲜明的人物形象,通过这些人物形象揭示了反封建礼教的主题思想。刘兰芝聪明美丽、勤劳贤惠,她不慕富贵,忠于爱情,处事果断,富于反抗精神,她“鸡鸣入机织,夜夜不得息”。焦母却对她百般挑剔,故意刁难,说她“织作迟”,骂她“无礼节”、“自专由”。兰芝明白无论自己再怎样努力,也无法在焦家存身,便毅然提出把自己遣送回家。临行前还恭敬有礼地向婆母道歉,顾念日后婆母的辛苦。回到娘家,哥哥逼迫她再嫁,经过一番抗争之后,决定以死殉爱情。决心一下,她“登即相许和,便可作婚姻”。新婚之夜,她“举身赴清池”,以死表达了对封建家长制的控诉。兰芝性格倔强,而又温柔体贴。她理解仲卿对自己的感情,体谅仲卿的处境,“同是被逼迫,君尔妾亦然”。对焦仲卿始终没有丝毫怨恨情绪。焦仲卿是非分明,对兰芝一往情深,但受封建礼教影响较深,性格显得软弱。他在母亲与妻子的矛盾冲突中左右为难,一直处于矛盾状态。母亲要遣送兰芝回娘家,他去求情。母亲槌床大怒,他便吓得不再吭声,只有回去对兰芝垂泪,要兰芝回娘家等他。他对兰芝的爱情坚贞不二,当闻知兰芝被逼嫁后,便相约以死来抗争。但在实践这一约定之前,仍不免徘徊瞻顾,在尽孝与钟情之间进行一番痛苦的选择。这些都显示了焦仲卿的性格特点。焦母则是封建礼法制度的代表,她骄横、顽固,责骂儿媳,逼迫亲子,终于导演了这出悲剧。《孔雀东南飞》又是一首具有比较完整的结构和紧凑生动情节的五言诗。它用兰芝被遣、仲卿惜别、刘兄逼嫁、夫妇殉情等一系列事件构成完整的故事,情节发展的脉络非常清晰。它善于以富于个性特点的人物对话展开情节,在冲突发展中表现人物性格。人物行动的描写也很精彩。它还运用铺张、比兴的艺术手法,对人物形象的塑造产生了良好的艺术效果。诗歌结尾富于浪漫主义色彩。这首诗达到了思想性与艺术性的高度结合,具有深刻的社会意义和很高的审美价值。它被改编成各种剧本,为广大人民所喜爱。

孔雀东南飞

汉代乐府民歌中的长篇叙事诗。共340多句。大约创作于汉末建安年间。最早见于《玉台新咏》,题为《古诗为焦仲卿妻作》。《乐府诗集》载入《杂曲歌辞》,题为《焦仲卿妻》。近人多取首句拟题,称《孔雀东南飞》。它通过焦仲卿、刘兰芝这对恩爱夫妻的悲剧遭遇,控诉了封建礼教束缚、家长统治和门第观念的罪恶,表达了青年男女要求婚姻爱情幸福的合理愿望。其最突出的艺术成就是成功地塑造了刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄等几个鲜明人物,具有典型意义。全诗故事完整,剪裁精当,冲突尖锐,情节动人,有很强的戏剧性。该诗语言精练,生动活泼,是最优秀的古代叙事诗之一,为历代传诵不衰。“五四”时期还曾被搬上舞台,影响十分深远。

《孔雀东南飞》

汉乐府《杂曲歌辞》篇名。一名《焦仲卿妻》、《古诗为焦仲卿妻作》。全诗353句,1765字,是中国诗歌史上著名的长篇叙事诗。它详尽地描述了汉末建安年间庐江府小吏焦仲卿与妻刘兰芝的婚姻悲剧,揭示了造成这对青年夫妇不幸遭遇的社会根源,控诉了封建礼教和家长制的残酷无情与严重罪恶,反映了汉末乱世青年男女的精神特征,歌颂了他们忠于爱情、追求理想生活的反封建、反传统、反礼教的斗争精神。长诗以动作刻画、对话描写、铺陈排比、对照反衬等多种手段,成功地塑造了个性鲜明的人物形象; 开头和结尾采用了比兴、象征的手法,使诗篇首尾呼应,言尽意远; 晓畅自然的语言透露出民歌的风韵。

- Simenon,Georges

- Simeon Stylites,St

- Simeon Ⅰ

- Simeon,tribe of

- Simferopol

- simile

- Simla

- Simms,William Gilmore

- Simnell,Lambert

- Simone Martini

- Simonides of Ceos

- Simon Magus

- Simonov,Konstantin

- Simonstown

- Simons,Menno

- Simon the Apostle,St

- Simon,Claude

- Simon,Herbert Alexander

- Simon, John Allsebrook, lst Viscount

- simple harmonic motion

- simplele multiple proportions,law of

- Simplon Pass

- Simpson Desert

- Simpson,George Gaylord

- Simpson,Louis