岳阳楼

全称《吕洞宾三醉岳阳楼》。戏曲剧本。元马致远(?—1324?)撰。四折。致远有《汉宫秋》已著录。该剧本楔子在第二折后。约万字。以道教神仙吕洞宾故事为题材,叙吕三次去岳阳楼饮酒,以度化柳树精和梅花精人道成仙。剧名本吕诗“三醉岳阳人不识”句。此为八仙剧之一,明清剧作家据此改写成各种剧本,可见其影响之深。但各本互有歧异,且有明显残缺抄补痕迹。有《古名家杂剧》本,《元曲选》本。

岳阳楼

是我国长江流域著名的三大古楼(湖北省武昌的黄鹤楼、江西省南昌市的滕王阁)之一,座落在湖南省北部洞庭湖畔岳阳市的西门城墙上。始建于唐开元四年(公元716年),由被谪守岳州的中书令张说主持修建,并名之“岳阳楼”。在此之前,这里则是传说的三国吴将鲁肃训练水师的阅兵台所在地。北宋庆历四年(公元1044年),滕子京谪守巴陵郡时,重修此楼,并请当时著名的文学家范仲淹撰写了一篇脍炙人口的《岳阳楼记》,使得岳阳楼名声大振,成为我国南方的一大名胜。岳阳楼几经兴废,现存建筑为清光绪六年(公元1880年)重建的。楼占地240平方米,高19.72米,面阔、进深各三间,为瓦盔顶的三层三檐纯木结构建筑,是我国现存最大的盔顶建筑。顶上覆盖黄色琉璃瓦,顶下蜂窝斗拱,飞檐高翘,颇具湖南地方特色。此楼腰檐设平座,四面环明廊,整个结构不用一根横梁、一枚铁钉,楼内保存着许多历代文物。其中,以出自唐代伟大的诗人李白之手的“水天一色,风月无边”的对联最为著名。其次是清代书法家张照书写的“岳阳楼记”雕屏。屏挂于一层楼的正中,由12块巨大的紫檀木拼成。由于文章、书法、刻工及木料均属珍品,故被人誉为“四绝”。另外,清代书法家何绍基手书的102字长联,亦颇为人称道。三楼正面的神龛内还置一吕洞宾塑像。除此而外,楼前还有2只宋代铸造的三足狮环铁镬。左右各有一亭。仙梅亭建于明崇祯十二年(公元1639年),它得名于民间传说。据称在修建此亭时,曾得一方有枯梅花纹的石板,时人认为此系仙迹,等亭成后,就在其中立此石,并名之。三醉亭则取自八仙之一的吕洞宾三醉此间的传说。滨湖的石栏南北各立一门,门上分别书有“南极潇湘”、“北通巫峡”。自唐以来,许多著名的诗人都曾登临此楼赋诗,如李白、杜甫、白居易、孟浩然、刘禹锡、欧阳修、陆游等,尤其范仲淹《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”更是千古传诵的名句。岳阳楼已被辟为公园,供中外游人观览,并被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

岳阳楼

岳阳市西门的岳阳楼,位于洞庭湖畔,是江南最著名的楼台之一,与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁并称为江南三大古楼。国务院于1988年3月将该楼列为第三批全国重点文物保护单位之一。

相传岳阳楼始建于三国时吴将鲁肃,时鲁肃驻宋巴邱(岳阳古称巴邱),操练水军,在西城门上建阅兵台,又名阅军楼,即岳阳楼的前身。716年(唐开元四年),岳州太守张说对楼台进行扩修,正式定名岳阳楼。宋代,岳阳郡守腾子京又一次对岳阳楼进行了重修,并请宋代大文学家范仲淹写了那篇著名的《岳阳楼记》。

古代的岳阳楼是十字平面,四面突轩。明代以后改成二层三檐,现在的岳阳楼为1880年(清光绪三年)重建,构架重新换过,主楼建在原来的楼基之上,中华人民共和国成立后,岳阳楼已修缮一新,并建起了岳阳楼公园。楼内大厅里迎面是刻有范仲淹《岳阳楼记》的巨幅屏风,两旁竖立李白、杜甫等人的诗歌石刻,周围陈列着岳阳出土的文物,古雅别致,游人至此,别有一番情趣。

岳阳楼所处的位置极好。它屹立于岳阳古城之上,背靠岳阳城,俯瞰洞庭湖,遥对君山岛,北依长江,南通湘江,登楼远眺,一碧无垠,白帆点点,云影波光,气象万千。

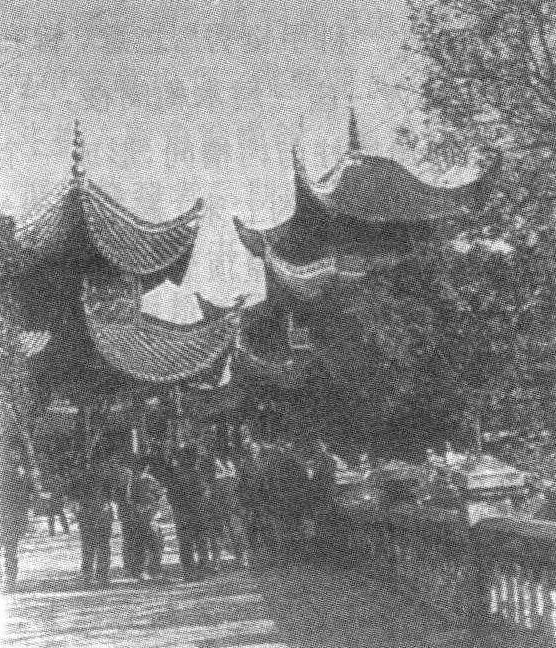

岳阳楼的建筑很有特色。主楼3层,楼高15米,以4根楠木大柱承负全楼重量,再用12根圆木柱子支撑2楼,外以12根梓木檐柱,顶起飞檐,彼此牵制,结为整体。全楼梁、柱、檩、椽全靠榫头衔接,相互咬合,稳如磐石。其建筑的另一特色是楼顶的形状酷似一顶将军头盔,既雄伟又不同于一般。

岳阳楼侧旁有仙梅亭、三醉亭、怀甫亭等建筑。在岳阳楼下的沙滩上,有三具枷锁形状的铁制物品,重达1500斤,也吸引不少游人观看。其用途为何,至今说法不一。

地址:岳阳市洞庭北路 邮编:414000

电话:86-730-8315588 传真:86-730-8315588

184 岳阳楼

江南三大名楼之一,在岳阳市洞庭湖畔。素有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之盛誉。相传为三国时东吴名将鲁肃训练水师的阅兵楼,历代文人墨客,登楼吟咏。宋庆历五年(1045)重修,请范仲淹撰《岳阳楼记》一文,名声大震。几经兴废,清同治六年(1867)再建。主楼平面呈长方形,三层三檐,顶似头盔,四面环以明廊,纯木结构,通高19.72米。朱漆彩绘梁柱,门窗雕饰精美,独具风格。楼前有三醉亭、仙梅亭、怀甫亭。登楼凭眺,可饱览“八百里洞庭”的湖光山色。

岳阳楼

位于湖南省岳阳市西门古城门楼上,与武昌的黄鹤楼、南昌的滕王阁同为江南三大名古楼。历来有“洞庭天下水,岳阳天下楼”的盛誉。相传始为三国名将鲁肃训练水师的阅兵台。唐开元四年(716年),中书令张诜驻守岳州,把这形势险要的楼台进行修葺,并正式命名为 “岳阳楼”。宋庆历四年 (1044年),谪守巴陵郡的滕子京重修了岳阳楼,并邀北宋名臣范仲淹作 《岳阳楼记》以壮声势。自此,“文因楼生,楼以文存”,岳阳楼名扬天下。现存的岳阳楼为清光绪三年(1880年)重建。主楼平面呈长方形,宽十七点二四米,深十四点五四米,三层通高为十九点七二米,以木架为干,平面深三间,二层三檐。四面环以明廊,腰檐设有平座。十二个飞檐与翚飞式屋顶皆覆以黄色琉璃瓦,并饰有龙凤彩塑和浮雕,显得格外金碧辉煌。岳阳楼结构严谨,气势雄伟,建筑精美,在建筑学、工艺学、美学和力学等方面都达到了惊人的成就,是我国古代劳动人民智慧的结晶,是祖国宝贵的文化遗产。

岳阳楼

岳阳楼Yueyanglou

在今湖南省岳阳市西门,濒临洞庭湖,与湖北武昌黄鹤楼、江西南昌滕王阁并称我国古代三大名楼。相传其前身为三国时东吴名将鲁肃所建的阅兵楼。唐开元四年(716),张说为岳州刺史时,常与文人到此游赏赋诗,逐渐出名。宋庆历五年(1045)滕子京为州守时,重修此楼,范仲淹作《岳阳楼记》一文,以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名句传于后世,岳阳楼的名声自此益振。楼下临洞庭,地势高峻,景物宽广。楼高三层,气势雄伟,是文士墨客登临酬唱之所。相传八仙之一吕洞宾曾三醉于楼上,李白、杜甫、韩愈等都曾登楼赋诗。后代多次修复重建。现存主楼为清末重建。楼高19米,上为盔顶,檐角高翘,有凌空之势。楼侧有三醉亭、怀甫亭、仙梅亭等。前两亭系纪念吕洞宾、杜甫而建,仙梅亭因崇祯年间掘得一石板,上有枯梅花纹,时人认为是仙迹,故名。岳阳楼的匾额为朱德同志1962年游岳阳楼时所书。

岳阳楼

全国重点文物保护单位。位于老城西门楼上,楼下即浩瀚的洞庭湖。与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁齐名,并称江南三大名楼。清《巴陵县志》载,楼始建于三国,为吴国鲁肃的阅军楼。南朝宋颜延之《登巴陵城楼》诗有“清雰霁岳阳”句,为楼名由来之本。唐开元四年(716)张说任岳州太守,修建南楼,与才士文人登楼吟咏,从此岳阳楼名著。因张说曾封燕国公,后任太守又于楼北建“燕公楼”。北宋庆历五年(1045),知岳州军州事的滕子京重修岳阳楼,请范仲淹撰《岳阳楼记》。《方舆胜览》载,滕子京建的新楼,与范仲淹的记、苏子美的书法、邵𫘫的篆额,宋时称四绝。宋以后,岳阳楼屡遭水灾兵火,几度废兴。现存建筑为清同治六年(1867)重建,主楼通高19.72米,三层三檐,纯木结构。顶层为黄琉璃瓦盔顶,顶下有蜂窝斗栱。腰檐设平座,可凭栏远眺。主楼于1983年至1984年大修。楼内有清初书法家张照所书《岳阳楼记》的木雕屏,晚清书法家何绍基书刻楹联。主楼左侧有“仙梅亭”,始建于明崇祯年间,当时在湖滨沙碛中得一有枯梅花纹的石板,传为仙人所画,故名。右侧有“三醉亭”,建于清代,根据吕洞宾三醉岳阳的传说取名。主楼前有平台两座,沿洞庭湖岸建石栏,南北各一门,分别额书“南极潇湘”、“北通巫峡”。楼下洞庭湖边,有“怀甫亭”,为纪念杜甫而建。岳阳楼气象万千,历代题咏也上万千。诗最著名者为杜甫的《登岳阳楼》:“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。”文最著名者为宋范仲淹的《岳阳楼记》,不仅描述了“巴陵胜状”,还表达了积极有为的思想抱负:“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。一诗一文,奠定了后代岳阳楼旅游文化的基础。诚如元人梁曾所咏:“乾坤好句唐工部,廊庙雄文宋范公。”又,明李东阳诗:“吴楚乾坤天下句,江湖廊庙古人情。”清胡林翼对联:“杜老乾坤今日眼;范公忧乐昔人心。”美景、浓情、厚意,正是岳阳楼旅游文化的独特色彩。清《巴陵县志》曾将历代有关诗文辑为《岳阳楼集》。

岳阳楼

位于湖南岳阳市西门城楼上。前身是三国吴鲁肃练水兵的阅兵台,唐代始建“岳阳楼”,宋代文学家范仲淹作《岳阳楼记》,名声随之大振。现楼为1867年重建。主楼三层三檐,高19.72米,建筑精巧,气势雄伟。右侧有三醉亭,左侧有仙梅亭。楼内陈列珍贵出土文物和古代名人书画。

岳阳楼

在湘北洞庭湖畔,矗立在岳阳市西门城楼上。江南三大著名楼阁之一。素有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之盛誉。相传为三国吴将鲁肃训练水师的阅兵台,杜甫有《登岳阳楼》:“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”的诗句,宋庆历年间重修岳阳楼时,范仲淹撰有《岳阳楼记》,名声更大。后几经兴废,清同治六年(1867)重建。主楼平面呈长方形,宽17.24米,深14.54米,三层高19.72米,重檐灰顶,纯木结构,建筑精湛,气势雄伟。主楼右有“三醉亭”因吕洞宾三醉岳阳楼而得名,左为“仙梅亭”因一石板有似枯梅的花纹,时人视为仙迹而得名,解放后,几次维修岳阳楼,现同附近地区辟为公园。

岳阳楼

矗立在洞庭湖畔、岳阳市西门城墙上,历有“洞庭天下水,岳阳天下楼”的盛誉,在历史上与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁并称天下三大名楼。原为三国时吴国大将鲁肃训练水师的阅兵台。唐开元四年 (公元716年),中书令张说谪守岳州,在阅兵台旧址建楼,因位于天岳山之阳,定名岳阳楼。宋庆历五年 (公元1045年),滕子京守巴陵郡时重修,并请范仲庵撰《岳阳楼记》。岳阳楼建筑精美,气势雄伟。主楼宽17.24米、深14.54米、呈长方形,二层通高19.72米。重檐盔顶,四面环以明廊,腰檐议有平座。下瞰洞庭,碧波万顷,遥望君山,气象万千。主楼右侧建有“三醉亭”,传因吕洞宾三醉岳楼而得名。左为“仙梅亭”,古梅仿雕石板立在亭中。楼内有清乾隆年间名书法家张照写的《岳阳楼记》木雕屏。附近有鲁肃墓、慈氏塔、铁枷和各代石刻。我国著名诗人李白、杜甫、白居易、欧阳修、陆游、辛弃疾,都曾登楼吟咏,留下无数名篇佳作。解放后几经维修,连同附近地区辟为公园。

岳阳楼

岳阳市西门的岳阳楼,矗立在洞庭湖畔,是江南最著名的楼阁之一,与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁并称为江南三大名楼,历来有 “洞庭天下水,岳阳天下楼” 的盛誉。这里在东晋建安年间,原是屯兵储粮的驿站。刘备和孙权在赤壁大战中夺得荆州,鲁肃便率万人驻守巴丘,扩建城池,在西门城墙上建阅兵台,名阅军楼。盛唐宰相张说驻守岳州,将楼台大加修葺,正式定名为 “岳阳楼”,孟浩然那首著名的《临洞庭湖赠张丞相》,就是献给张说的。杜甫晚年漂泊湖湘,在临死前二年,来到此地,作了一首 《登岳阳楼》 诗: “昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。” 这首诗第三、四句写洞庭湖的浩淼无边,说吴楚两地被洞庭湖开,吴在东,楚在南,天地日月都仿佛浮动在湖水之上,与孟浩然的 “气薰云梦泽,波撼岳阳城”,同为咏洞庭的名句。后四句写自己年老贫病,孤舟飘泊,得不到亲朋一字书信,而北方的战争仍未停止,只有对着楼窗空自涕泪纵横了。北宋庆历四年,谪守巴陵郡的滕子京,又重新修葺岳阳楼,并请当时主张政治革新的大臣范仲淹写了一篇脍炙人口的 《岳阳楼记》。留下了千古绝唱 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 的名言。这一光辉思想的提出,是这篇 《岳阳楼记》 能传诵千古的主要原因。岳阳楼也因这篇文章而更加出名。

岳阳楼共两层,重檐翚飞式屋顶,上盖绿色琉璃瓦,各层飞角有龙凤琉璃饰件。主楼平面宽17.24米,深14.54米。楼高19.72米。四面环绕明廊,腰檐设有“平座”,可供游人登临远眺湖水。从楼底到楼顶,仅用四根楠木柱支撑全部重量。飞檐和屋顶用伞形架传载负荷,下托类似北方建筑中用的如意斗拱。据明代万历年间王圻所著 《三才图绘》 说,古代的岳阳楼是十字平面,四面突轩。明以后便改成二层三檐。现在的岳阳楼为清光绪三年重建,构架重新换过,主楼建在原来的楼基之后。北边建 “三醉亭”,传说吕洞宾曾三醉岳阳楼,因而得名。南边为 “仙梅亭”,据说明崇祯年间修楼时曾挖出一块石板,上面花纹酷似枯梅,当时人以为是仙迹。现在仿雕石板嵌在亭中。岳阳楼还有清著名书法家张照所写的 《岳阳楼记》石雕屏。

岳阳楼

耸立于岳阳市西门城头,东倚巴陵山,西临洞庭湖,北枕万里长江,南望三湘四水,气势雄伟,与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁并称为中国江南三大名楼。据传,岳阳楼最初是供据守城门的卫兵憩息和了望的谯楼。三国时,东吴孙权与刘备争夺荆州,派大将鲁肃领兵驻此训练水师,将其改建为阅军楼。唐开元四年(716),中书令张说谪守岳州,将阅军楼扩建为楼阁,名南楼,后名岳阳楼。其后,著名诗人李白、杜甫、白居易、李商隐、刘禹锡、孟浩然等曾经登楼吟咏,留下了许多千古名篇,岳阳楼名声渐渐传开。宋庆历四年(1044),滕子京谪守巴陵郡,第二年重修岳阳楼,增其旧制,刻历代名人诗赋于其上。著名的政治家、文学家范仲淹作《岳阳楼记》,提出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名言,岳阳楼更是名扬天下。岳阳楼建筑,风格独特。主楼高19米,四柱、三层,飞檐、盔顶、纯木结构。楼中四根楠木大柱平地而立,直达三楼,周围绕以廊、檐木柱,再与梁、椽、枋、檩互相榫合,结为整体。楼顶承托于玲珑剔适的如意拱斗上,曲线流畅,陡而复翘,宛如古代武士的头盔。像这样大型的盔顶结构,为中国现存古建筑所罕见。在迄今为止的1700余年中,岳阳楼历尽沧桑,几经水淹、火烧、雷击、兵灾,但屡毁屡修,古朴之貌代代相袭。现岳阳楼是1983年至1984年重修的,保持了原有的历史风貌和建筑艺术特色。楼内陈设,充实了不少新的内容。

岳阳楼

位于岳阳楼区洞庭北路75号。岳阳楼居岳阳西门城楼上,东倚巴陵山,西临洞庭湖,气势雄伟,历有“洞庭天下水,岳阳天下楼” 的盛誉。1956年列为省级文物保护单位。1988年列为全国重点文物保护单位。据北宋范致明 《岳阳风土记》 载,汉末三国时 “巴丘有大屯戍,鲁肃守之,今郡城乃鲁所筑也”。又传鲁肃屯兵,操练水军,曾筑阅兵台于此。南朝宋元嘉十六年 (439) 岳阳始置巴陵郡,曾筑郡城,修复城楼。唐开元四年 (716)中书令张说谪守岳州,“与才士登临赋咏,自此名著”。因其地处郡署之南,故名南楼。贾宜、李白、杜甫、韩愈、白居易等众多文人都有诗咏名篇,岳阳楼之名约定俗成,一直沿用至今。北宋庆历四年 (1044),滕子京谪守巴陵郡,次年重修,“增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上”。庆历六年 (1046) 夏楼成,滕请范仲淹作《记》,苏舜钦书丹,邵竦刻额,制成精美匾屏放于楼内。滕楼、范记、苏书、邵篆,誉为“四绝”。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,更成千古绝唱。元丰年间 (1078—1085),知州郑民瞻步张、滕后尘再修。在此之前,楼的形制无考,然从唐宋以来有关岳阳楼的诗赋与图画推定,把酒临风的高楼敞轩一直是岳阳楼沿用的建制。据元至正七年 (1347) 夏㫤扇面图描绘, 楼为二层二檐, 四面出轩, 皆歇山顶, 檐下及平座均有斗拱,脊饰龙吻、蹲兽,尚存宋代风格。明成化、嘉靖时先后重修。万历时《三才图会》所载: “其制三层,四面突轩,状如十字,面各二溜水,今制架楼二层二檐,高四丈五尺。” 明崇祯十二年 (1639) 岳州推官陶宗孔重建,因于沙碛中发现梅花化石一方,视为仙迹,故创仙梅堂于楼侧。明末安正文绘《岳阳楼图》,时为六角形,二层三檐,周环平座,六角攒尖顶,各面出山,形成盔顶; 出前轩,外连长廊,形制有较大变化。清顺治七年(1650)知府李若星重建,仅七年火毁。康熙二十二年(1683) 知府李遇时、知县赵士珩再建,仅五年再毁于火。康熙四十年 (1701) 知府孙道林倡建,未竣又毁于水。据清初龚贤所绘《岳阳楼图》,时又成二层重檐歇山形式。乾隆五年 (1740) 总督班第拨银六千多两修城建楼。据乾隆十一年 (1746) 编修《岳州府志》所载图样,为三层方形攒尖顶,已近现存形制,但现存主要木构件经测定属明代遗物,可能是当时利用旧构材料的结果。乾隆四十年(1775) 重建留梅堂,因旧石已残,摹刻新石于堂。又创建望仙阁于楼右,以纪念吕洞宾。嘉庆六年 (1801)、道光九年(1829) 邑人两次捐修。道光十九年 (1839) 知府翟声浩再修,望仙阁易名斗姆阁,供祀道教女神 “先天斗姆大圣元君”; 同时增建瓮门及石栏。同治六年 (1867)两江总督曾国荃拨税款重修,斗姆阁改名三醉亭,仍纪念“吕洞宾三醉岳阳楼”,并增建阁道与主楼相连,仙梅堂改名“留仙亭”。光绪五年 (1879) 城墙拆裂,次年知府张德容拨款“于原基之后加筑六丈有余,建正楼于其上”,“左仙梅亭,右三醉亭,皆视旧制有加”,“费二万余金,楼复旧观”。由此迁建新址,基本保存原有面貌,形成现存布局规模。1923年维修,部分改变了装修风格。新中国成立后,1957年拆除三醉亭与主楼相连的阁道,并辟岳阳楼公园。1977年三醉亭落架重修加固,拆除四周砖墙。1979年仙梅亭落架重修,1983年再修,拆去铁梯,封闭二楼。同年主楼落架大修,浇注混凝土基础,上部结构贯彻“整旧如旧”原则,并纠正民国时的装修做法,恢复了旧有面貌。2003年维修。2005年将一平台、二平台4500平方米的水泥砖及二平台仿麻石水泥栏杆全部换为青砖、麻石栏杆。主楼坐东朝西,面临洞庭湖,耸立在820平方米的城台上,巍峨壮观,成为国家历史文化名城岳阳的一个突出标志。楼阔深各三间带周围廊,台基阔17.24米,深14.56米,高0.4米。木结构,三层三檐盔顶,二层出围廊,顶层有如意斗拱,总高20.35米 (原高18.72米)。内有四大通长楠木金柱,二层加金柱四根,直通屋顶。二层出半步立檐柱12根,构成回廊。游人登临,凭栏远眺,水天一色,气势磅礴,令人心旷神怡。屋顶为穿斗结构,椽上垫以小木方形成弧形,为国内唯一大型盔顶建筑,显示出更为丰满生动的造型轮廓。黄色琉璃瓦顶,脊饰各层不一,上为茶花凤凰,中为海藻游龙,下为彩云如意。如意斗拱各层斗上亦插入不同雕饰,分为靴头、龙头、凤头及云头。门窗格扇也各层有别,一层靴头回纹,二层步步紧,三层田字格。简洁的整体造型,细腻的雕琢手法,耐人寻味。楼左有仙梅亭,楼右有三醉亭。二亭与主楼成品字形布局,体量、造型、色调,既有对比,又能协调,形成较为丰富生动的群体。附近有“北通巫峡”石坊、“南极潇湘”石坊、望湖亭、怀甫亭、点将台、小乔墓、铁鼎、铁梢、铁枷、碑廊等景点。2005年公园开始大规模改造,将在园内兴建自三国以来历史上各个朝代岳阳楼的微缩景观。

岳阳楼

位于岳阳楼公园。湖南省爱国主义教育基地。全国重点文物保护单位。历史文化名城岳阳的象征之一。岳阳楼与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁、烟台蓬莱阁并称为“中国四大名楼”。又与黄鹤楼、马鞍山太白楼合称“长江三楼”。再与黄鹤楼、滕王阁并称“江南三大名楼”。岳阳楼居古岳阳西门城楼上,东倚巴陵山,西临洞庭湖,气势雄伟,历有“洞庭天下水,岳阳天下楼” 的盛誉。东汉建安二十年 (215),东吴鲁肃率重兵屯守巴丘,筑检阅水军的阅军台,始为其前身。西晋太康年间置巴陵县,因名巴陵城楼。南朝宋元嘉十六年 (439) 巴陵废县改郡,重修城楼,成为歌舞宴饮的游览观景场所。时又有西城楼、南楼、洞庭楼、洞庭驿楼、洞庭连天楼等诸称。从唐宋以来有关岳阳楼的诗赋与图画推定,把酒临风的高楼敞轩一直是岳阳楼沿用的建制。唐开元四年 (716),中书令张说谪守岳州,“与才士登临赋咏,自此名著”。肃宗时,贾至写有《岳阳楼宴王员外贬长沙》。乾元二年 (759),李白与友人泛舟洞庭湖,留下《与夏十二登岳阳楼》等上十首不朽之作。颜延之、张九龄、孟浩然、杜甫、韩愈、刘长卿、刘禹锡、白居易、李商隐、李群玉等都曾驻足吟咏,成为千古传诵的绝唱名篇。贾至、李白赋诗之后,岳阳楼之名约定俗成,一直沿用至今。北宋庆历四年(1044),滕子京谪守巴陵郡,次年重修岳阳楼,增其旧制,刻历代名人诗赋于其上。庆历六年(1046)夏,楼告竣工,滕书请谪而出知邓州 (今河南邓县) 的当代政治家、文学家范仲淹为楼作记。《岳阳楼记》成文后,由诗人苏舜钦书丹,雕刻家邵竦篆额,制成精美匾屏放于楼内。滕楼、范记、苏书、邵篆,时称 “巴陵四绝”。范文中有“不以物喜,不以己悲”、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名句,表达了崇高的人格境界,更使岳阳楼闻名天下。后几经兴废。清同治六年(1867)再建,至光绪六年(1880)始成现有形貌。据考证,1800年来,岳阳楼修葺53次,复建24次,楼址后移3次。现楼为1983—1984年大修,2003年维修。在保持原有历史风貌和建筑艺术风格的基础上,增高石台,使主楼高度达到20.35米。占地面积251平方米。坐东朝西,木结构,面阔深各三间,三层三檐盔顶,通高19.72米。台基宽17.24米,进深14.54米,平面呈长方形。四周以石栏围绕。全楼52根木柱,有36根以楠木制成。楼中4根楠木大柱平地而立,直贯三楼,周围以廓、檐木柱,再与梁、枋、椽、檩相榫合,结为整体。楼顶承托在玲珑剔透的如意斗拱上,覆黄色琉璃瓦,陡而复翘,曲线流畅。各层飞檐高翘,角饰龙凤,脊饰凤凰、游龙、彩云等。棂窗格门雕饰精美,柱、枋、梁、架朱漆彩绘,富丽堂皇,气宇非凡。楼系大体量的盔顶式楼阁建筑,未用一颗铁钉和一道横梁,为中国现存古建筑中所罕见。楼额“岳阳楼” 三字匾为郭沫若题书。二层正厅悬清张照手书 《岳阳楼记》紫檀木刻屏。三楼挂毛泽东手书杜甫诗《登岳阳楼》雕屏。侧联: “水天一色; 风月无边。”传为唐李白手迹。各楼陈列历代木刻匾对,并增刻古今名家吟咏岳阳楼的楹联。二楼有明廊环绕,凭栏远眺,可览八百里洞庭风光。“名楼仰哲” 为岳阳十景之一。

岳阳楼

岳阳市西门的岳阳楼,矗立在洞庭湖畔,是江南最著名的楼阁之一,与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁并称为江南三大名楼,历来有 “洞庭天下水,岳阳天下楼”的盛誉。这里在东晋建安年间,原是屯兵储粮的驿站。刘备和孙权在赤壁大战中夺得荆州,鲁肃便率万人驻守巴丘,扩建城池,在西门城墙上建阅兵台,名阅军楼。盛唐宰相张说驻守岳州,将楼台大加修葺,正式定名为 “岳阳楼”,孟浩然那首著名的 《临洞庭湖赠张丞相》,就是献给张说的。杜甫晚年漂泊湖湘,在临死前二年,来到此地,作了一首 《登岳阳楼》诗: “昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。”这首诗第三、四句写洞庭湖的浩渺无边,说吴楚两地被洞庭湖开,吴在东,楚在南,天地日月都仿佛浮动在湖水之上,与盂浩然的“气薰云梦泽,波撼岳阳城”,同为咏洞庭的名句。后四句写自己年老贫病,孤舟漂泊,得不到亲朋一字书信,而北方的战争仍未停止,只有对着楼窗空自涕泪纵横了。北宋庆历四年,谪守巴陵郡的滕子京,又重新修葺岳阳楼,并请当时主张政治革新的大臣范仲淹写了一篇脍炙人口的 《岳阳楼记》。留下了千古绝唱 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 的名言。这一光辉思想的提出,是这篇 《岳阳楼记》能传诵千古的主要原因。岳阳楼也因这篇文章而更加出名。

岳阳楼共两层,重檐晕飞式屋顶,上盖绿色琉璃瓦,各层飞角有龙凤琉璃饰件。主楼平面宽17.24米,深14.54米。楼高19.72米。四面环绕明廊,腰檐设有 “平座”,可供游人登临远眺湖水。从楼底到楼顶,仅用四根楠木柱支撑全部重量。飞檐和屋顶用伞形架传载负荷,下托类似北方建筑中用的如意斗拱。据明代万历年间王圻所著 《三才图绘》说,古代的岳阳楼是十字平面,四面突轩。明以后便改成二层三檐。现在的岳阳楼为清光绪三年重建,构架重新换过,主楼建在原来的楼基之后。北边建 “三醉亭”,传说吕洞宾曾三醉岳阳楼,因而得名。南边为 “仙梅亭”,据说明崇祯年间修楼时曾挖出一块石板,上面花纹酷似枯梅,当时人以为是仙迹。现在仿雕石板嵌在亭中。岳阳楼还有清著名书法家张照所写的 《岳阳楼记》石雕屏。

岳阳楼

中国古建筑。位于湖南省岳阳市西门城台上,滨临洞庭湖,是历史上江南三大名楼之一(其他二楼为黄鹤楼、滕王阁)。始建于唐开元四年(716),多次兴废,现存岳阳楼为清光绪六年(1880)重建。建在820 m高台上,3层3檐木结构,2层有围廊,楼高19.72 m,宽17.24 m,进深14.5 m,平面为长方形。顶层为黄色琉璃瓦盔顶,为中国现存的最大盔顶建筑。唐宋著名诗人李白、杜甫、白居易、欧阳修、陆游等先后登楼赋诗。楼两侧有三醉亭、仙梅亭。

岳阳楼

在湖南省岳阳市西门,洞庭湖畔,为江南三大名楼之一。以“洞庭天下水,岳阳天下楼”而著称。始建于东汉,初为谯楼。相传三国为东吴鲁肃练水军的阅兵台。唐朝定名,宋岳阳郡守重修,北宋范仲淹撰《岳阳楼记》而名益显。楼几经兴废,现古建筑为清同治六年(1867年)重建。为三层三檐木结构。主楼平面呈长方形,通高20米。正厅有《岳阳楼》字屏,楼以文存,文因楼传。主楼两侧为三醉亭、仙梅亭,组成品字形,珍藏历代文物,盈联多出于名家之手。登楼眺望,洞庭烟波浩渺,令人心旷神怡。现已辟为公园。附近有鲁肃墓。1988年公布为全国重点文物保护单位。