笙

古代吹奏乐器。笙的起源很早; 《礼记·明堂位》将笙归于女娲氏。殷墟出土的甲骨文中的“和”字,即是小笙。《诗经》中常有提及,可见周时已流行。笙由簧片、笙管、笙斗三部分组成。早期簧片用苇或竹制成,以竹为笙管,葫芦加工后作笙斗。唐朝改用木笙斗,现代则为铜制。汉唐时期,竽已限于宫廷雅乐和云韶乐中使用,隋唐燕乐中,竽已无地位。宋代以后,只有笙,人们反称笙为竽。甘肃敦煌石窟初唐220窟、盛唐172窟的伎乐图中,均有吹笙的图像。新疆*库木吐拉石窟壁画中也有描绘。

笙

中国古代吹奏乐器。古有八音,笙为其一,属于匏类。其器以竹管十余根环列,固定在匏上,其内安有簧片,管上开气孔,开合以发声。吹奏之嘴,则安在匏上。后世因匏易损坏,遂改用紫檀等木为底以代之。古笙分为两种,大者十九簧,又称“巢笙”; 小者十三簧,又称“和笙”或 “闰余匏”,用以演奏雅乐。后世笙制多变,唐代有十二管笙,以奏燕乐; 十七管笙,以奏清乐。宋代有大乐笙,为十六管,又有孟蜀所进之三十六管凤笙 (当为竽),正声、清声、浊声各十二,因乐工已经不会吹奏而废。元代雅乐用十九管之笙,兼十二律及七音。金、元二朝又曾用七星匏 (七簧之笙)、九星匏(九簧之笙) 演奏雅乐。至明、清二代,演奏雅乐时,只用大、小二种笙,皆十七管,小笙有四管无簧,大笙皆有簧,而有四簧不用,实际都只用十三簧。在宫廷音乐演奏时,多用笙以和磬,《诗经》所云“笙磬同音”, 即指此。

笙Sheng

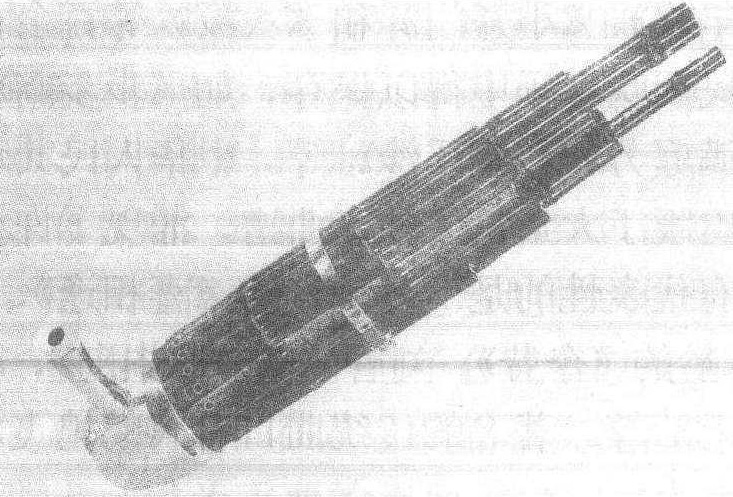

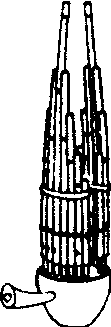

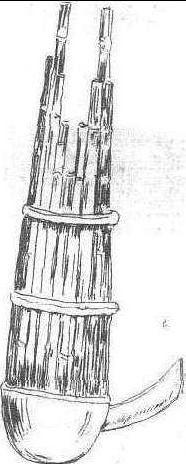

中国吹奏乐器。笙是我国最古老的吹奏乐器之一,在殷墟出土的甲骨文中已有“和”字(和为小笙,《尔雅·释乐》:“大笙谓之巢,小者谓之和”)和“竽”字(竽亦为笙类乐器),由此可推测笙在周代已广为流传,现见到最古老的笙的实物是在湖北省随县曾候乙墓出土的笙,该笙保存得相当完整,为研究笙的历史提供了有力的实物依据。现代笙用铜制笙斗,笙斗呈碗形,上面封闭而开有供插笙管的圆孔,笙斗的一侧按装一个突出的吹口(也有用弯管作为吹口的),以供演奏者吹奏;笙管用竹制(一般用紫竹)称作笙苗,上端内侧开有一个长方形或长椭圆形的音窗,称为响眼,笙笛的下端装有一个半圆中空的木质笙角,笙角有簧槽,上装铜质簧片;笙笛插入笙斗面上的圆孔内。在笙笛的下端开有一个按孔,当按孔放开时,该笙笛的有效空气柱的长度改变,就不能和装在该笙笛上的笙簧振动耦合,也就发不出声音来。当将按孔按住时,笙簧和管内有效空气柱的振动即能耦合而发声 (响眼的功能即是调节该笙笛的有效空气柱的长度的)。笙的变种甚多,在古代大笙叫“巢”,小笙叫“和”,还有一种笙类乐器叫“竽”,也有带有附加备管的“义管笙”。20世纪上半叶在南方流行的“苏笙”外形较瘦小,北方流行的笙外形较粗大,在河南一带还流行一种方形笙,这时期流行的笙一般为13笛或14笛。二十世纪五十年代以来,对笙作了较多的改革,❶将传统笙的笙笛增加到17、21、24笛,扩大了笙的音域范围;

❷在传统笙的某一音区中添设了全部半音,以便于转调;

❸改变了部分音位,利于演奏多声部音乐;

❹在笙上按设扩音管,增加了笙的音量;

❺研制成加键笙,加键笙音域达三个八度,并能奏出全部半音;

❻研制成高、中、低不同的声部的笙,使笙在乐队中能自成一组。

现常用的笙有下列数种:❶传统笙:17簧高音笙,音域为a1—d3,其中a1—a2部分包括全部半音;17簧中音笙,音域为a—d2,其中a—a1部分包括全部半音。

❷加键笙:24簧D调加键笙,音域为a—g3,其中b1—a2之间一段有全部半音,这种加键笙主要供独奏或演奏高音旋律部分用;36簧全半音加键笙,音域为g—#f3。

❸改良中、低音加键笙,亦称“抱笙”体积较大,需放在架上演奏,中音抱笙,36簧,音域自d—#c3,有全部半音;次中音抱笙,36簧,音域自G—#f2,有全部半音,抱笙供乐队中作为中、低音声部使用。

❹键盘排笙,音域自D—e3达四个八度,除设有弯管可供吹奏外,还备有脚踏风箱装置,排笙供乐队合奏使用。笙在乐队中一般作为和声乐器使用,但由于改良后的笙音色优美,气息攸长,且有全部半音能演奏各种调性的旋律,所以在现代的中国民族管弦乐队中常担任旋律声部或领奏声部,而且也经常作为独奏乐器出现在音乐会的舞台上。

笙

笙为自由簧振气鸣乐器。是我国历史悠久的民族吹管乐器,广泛用于民族管弦乐中。笙的起源可追溯到殷代,从殷墟出土的甲骨文中已有象形文字的记载。春秋战国至汉以前,笙都被用作宫廷乐队的重要乐器。笙由笙斗、簧片、笙苗(竹管)、笙箍、按音孔等组成。笙斗最早是匏(葫芦)制,唐朝改为木制,现代为铜制;簧片最早用竹或苇制,现代用铜制。笙有圆笙、方笙、加键扩音笙、中音小排笙等,分为17簧、19簧、21簧、24簧、36簧。笙能同时吹奏多音,主要演奏技巧有打音、呼打、颤指、历音、滑音、单吐、双吐、三吐、嘟噜及二声部演奏等。笙的音色叫亮、甜美,不但能独奏、重奏,还能在合奏中起到重合作用。笙独奏曲有《凤凰展翅》、《晋调》等。

笙

笙

由“簧片”、“笙管”、“斗子”组合而成的一种簧管乐器。为民间乐队中最常用的主要乐器。簧片用响铜制成,放在笙管内下端。笙管为13~19根长短不同的竹管并列合成,近上端开有音窗,近下端开有按孔,依次插入用木或铜制成的锅形斗子内。斗子的上面连有1个吹口。手按指孔,嘴对准吹口,由于吹吸振动簧片而发音。能奏和音,音颤而柔和,极为悦耳动听。昆剧中用以配合笛伴唱。现经改革,有24簧笙、36簧键钮笙等,由于转调便捷,适于伴奏、合奏或独奏。

笙

笙

笙

吹奏乐器。在民间主要用于鼓乐的笙管乐和笙喇叭合奏。佛,道教音乐也常常用笙。笙由笙苗、笙斗、笙嘴三部分组成。笙笛竹制,根部开有指孔,下端安有铜制簧片,依次插入笙斗中;笙斗铜制,呈钵状,顶部沿边缘开出若干苗孔;笙嘴管状,下端与笙斗连体,演奏者气息由笙嘴送入笙斗,关闭笙苗指孔发音。东北地区的传统笙为十七苗,其中1、17两苗无簧,实为十五簧,其 音 域 为a1——#C3。

笙