茶

中国西传之物产。阿拉伯著作家最先记中国人饮茶者,是唐宣宗时商人苏莱曼,称之为sax。欧洲人最先记茶的为意大利人赖麦锡(Ramusio),见之于其《马可波罗游记序》所载哈吉·摩哈美德的谈话。13世纪,蒙古人征服西方诸国,饮茶习俗始传入中亚以西诸地。蒙古文、突厥文、波斯文、印度文、葡萄牙文、新希腊文、俄文皆称茶为chai,即茶字之译音。英文之tea、德文之Thee,乃闽粤方音也。

茶

福建是中国重要茶区之一,种茶已逾1000多年。全省有闽东、闽北、闽南、闽西和闽中5个茶区。闽东茶区主产绿茶,“白毫银针”、“坦洋工夫红茶”、“天山绿茶”均为出口名茶。闽北茶区兼产白茶和乌龙茶,主产“大红袍”、“武夷水仙”、“肉桂”等传统出口名茶。闽南是乌龙茶主产区,其中安溪名茶“铁观音”以其香浓、味醇而驰名中外,享有盛誉。闽西和闽中茶区面积较小,出产的红茶和乌龙茶在全省所占的比例也较少。

茶

168 茶

茶树的叶子经加工后,用开水冲泡或煎熬而成的饮料。我国是最早生产茶叶的国家。饭后饮茶、客来沏茶已成习惯,各地还有专卖茶水的茶馆、茶摊。由于产地或加工的不同,茶叶有许多种类,可分为红茶、绿茶、花茶、乌龙茶、紧压茶、沱茶等等。著名的茶有:龙井茶、碧螺春、平水珠茶、铁观音、普洱茶、黄山毛峰、祁门红茶、蒙顶茶、君山银针茶、茉莉花茶、齐山云雾瓜片、凌云白毛、苍山雪绿等等。饮茶有助消化且能明目提神。

茶chaCamellia sinensis

山茶科,山茶属。常绿灌木。叶革质,长椭圆状披针形或倒卵状披针形,边缘有锯齿。秋末开花,花1~3朵,生于叶腋,白色,有花梗,花两性,雄蕊多数。蒴果扁球形,有三钝棱。我国中部、东南部和西南部广泛栽培。性喜湿润气候和微酸性土,耐阴性强。用种子或扦插、压条等繁殖。叶含咖啡碱、茶碱、鞣酸、挥发油等,有兴奋的作用。其嫩叶可焙制成茶,为著名饮料,我国庐山云雾茶、福建武夷岩茶等久负盛名。除供作饮料外,并可为制茶碱、咖啡碱的原料; 根可供药用。

茶tea

世界三大饮料作物之一, 也称茶树,学名全称为Camellia sinensis(L.)O.Kuntze,是一种多年生的木本、常绿植物。

茶树在植物学上属被子植物门(Angiospermae),双子叶植物纲(Dicotyledoneae), 原始花被亚纲(Ar-chlamydeae),山茶目(Theales),山茶科(Theaceae),山茶属(Camellia)。林奈(Carl von linne)于1753年把这种植物定为Thea sinensis L.,后又改为Came-llia sinensis L.,因此茶树的属名应该采用Thea或Camellia发生分歧。茶树的种名一般称为Camellia sin-ensis(有人称为Thea sinensis, 还有人称为Camelliatheifera), 1950年中国植物学家钱崇澍根据国际命名和茶树特性的研究, 确定以Camellia sinensis(L.)O.Kuntze为茶树学名。1955年中国植物学家胡先骕将茶树学名仍定为Thea sinensis(L.)Hu。1960年苏联育种学家巴赫达兹也认为Thea sinensis正确, 理由是茶树含茶氨酸、咖啡碱等特有物质, 是近缘植物山茶所没有的, 应另列茶属(Thea)。中国现在通用Camellia sinensis(L.)O.Kuntze,这也是中国植物学家张宏达在1981年发表的《山茶属植物的系统研究》一文中所确认的。

茶的外部形态, 其地上部分, 因受外界条件影响和分枝习性不同, 植株分为乔木、半乔木、灌木三种类型。茶的树冠因分枝角度而有直立状、披张状、半披护。叶片常绿, 互生, 单叶, 多为椭圆或卵圆, 主脉明显与侧脉末端相连, 叶缘锯齿状,叶面富革质,嫩叶有茸毛。花属短轴总状花序, 为两性花, 一般为白色, 少数为粉红色。果为蒴果, 外表光滑, 其形状视发育籽粒而异; 一般一粒的略呈圆形, 两粒的近长椭圆形, 三粒的近三角形, 四粒的近正方形, 五粒的近梅花形,果皮绿色, 成熟后为暗褐色。种子大小不一,视品种而异, 大多为暗褐色。

茶树的根系是构成茶树体态的重要部分, 其功能是把茶树固定于土壤,吸收生活必需的水和无机盐,贮藏生命活动所形成的营养物质。由主根、支根、细根所组成, 主根粗大垂直生长, 支根同细根均水平分布在耕作层内。

茶

我国为茶树原产地,茶叶生产有悠久的历史。明陶宗仪 《说乳·臆乘》: “茶之所产,《六经》载之祥矣”。上古没有“茶”字,只有“荼”字,中唐以后,始见茶字。茶有许多别称,唐陆羽《茶经》云: “其名一曰茶,二曰檟,三曰蔎,四曰茗,五曰荈。”饮茶始于秦汉,以长江上游的巴蜀为最早。“秦人取蜀,始知茗饮事”。先是以茶为药,后渐成清热解毒的饮料。三国时,华佗《食论》有“苦茶久食益意思”之记载。三国两晋时,不但民间已有饮茶习俗,而且宫廷也已饮用。宫廷以茶待客始于吴末帝孙皓。至唐时,饮茶之风大盛,据唐人封演《封氏闻见记》记载:开元(713~741年)中,从山东、河北的部分地区,直至当时的首都长安,“城市多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮”,“芬日尽夜,殆成风俗”。客至必以茶示敬,宋时“此俗遍天下”(朱或《萍州可谈》)。饮茶讲究茶叶,始于唐代,推重于何地所出之茶,历代皆有不同。唐代重阳羡 (今之江苏宜兴),宋代重建州茶(今福建建瓯),清代则重武夷、龙井茶。唐宋时饮用的是饼茶,饮时需烹煮,名煎茶。元代始用散茶,明代才有“炒青”制法,并改为沸水冲饮。茶有红、绿之别,始于清代。红茶首推乌龙茶,绿茶则以龙井的“雨前”最负盛名。饮茶还讲究水质,所谓 “山水上,江水中,井水下” (陆羽《茶经》)。此外煮茶、饮茶之器具也颇有讲究,《茶经》对此有精辟的论述。茶叶中含有三百多种化学成份,富含蛋白质、氨基酸、脂肪、碳水化合物、各种维生素和矿物质,是一种多维饮料。“茶之为用,味至寒,为饮最宜。精行俭德之人,若解渴、凝闷、脑痛、目涩、四肢烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐甘露抗衡之”(同前)。

茶

茶叶原产于我国,早在公元4世纪,种茶饮茶就相当普遍了。到了公元9世纪,传入日本,到了公元17世纪,传入欧洲。公元18世纪,印度即开始种茶,现在世界上有四十多个产茶国家,都是直接或间接从我国输入的。茶叶中含有许多种化学成分,如:水份、糖、蛋白质、油脂、维生素、色素、酶、矿物质、茶鞣质、咖啡碱、芳香油等等。在这些成分中以茶鞣质、咖啡碱、芳香油最重要,不但决定了茶叶作为饮料的性质,而且对色香味有很大关系。我国生产的茶叶品种很多,分类不同,目前大致分为五类。即:

❶红茶类:是采用鲜茶叶经过姜雕、揉捻、发酵、干燥等先制成红毛茶,然后再加工精制成成品红茶。按产地不同红茶有;祁红(安微祁门)、滇红(云南)、闽红(福建)、宜红(湖北宣昌)、宁红(江西)、湖红(湖南)、越红(淅江绍兴)、川红(四川)、粤红(广东)等。

❷绿茶类:是采用鲜茶叶经过杀青、揉捻、干燥等工序先制成绿毛茶,而后再加工精制成成品绿茶。按产地不同,绿茶有:龙井(杭州)、大方(安徽、浙江)、碧螺春(江苏太湖)、旗枪(浙江)、珠茶(浙江绍兴)、珍眉、贡熙、雨茶、烘青、毛峰、尖茶、片茶、条茶等。

❸乌龙茶类:又名青茶,它属于半发酵茶,它的制造过程为:晾青、操青、炒青、揉捻与烘焙。它可分为:铁观音、色种、水仙、乌龙、铁罗汉、岩茶等。乌龙茶产于福建、广东、台湾三省。

❹花茶类:鲜茶叶制成绿茶或红茶之后,再加入一定量的香花进行窨制,使茶叶吸收鲜花的香气。用来窨制花茶的茶坯,大多数用“烘青茶”和“炒青茶”。窨制的花香很多,用什么花去窨制就叫什么花茶,如:茉莉花茶、珠兰花茶、玉兰花茶,柚花茶、玳玳花茶等,花茶主要产于福州、苏州、南昌、杭州、金华、重庆、沙县(福建)、广州等。

❺紧压茶类:它是一种再制茶,其压制过程如下:把已制成的红茶或绿茶放在屉中蒸一定时间,趁热将茶叶装入一定形状的模匣中,放在压力机下压紧,压紧后放置二小时,使茶砖冷却定型,定型后从模匣中取出茶砖,送入烘房进行干燥,茶砖含水量不超过11%,紧压茶可分为青砖、茯砖、花砖、米砖、沱茶、方普洱等等。由于茶叶中会有大量的营养成份,不仅中国人喜爱喝茶,世界上许多国家都已饮用,茶可以生津止渴、兴奋提神、消食解腻,减肥轻身,活跃思维、增强记忆,防疾治病,延年益寿。

茶Cha

山茶科。落叶灌木或小乔木。叶互生,椭圆状披针形或倒卵状披针形,边缘有细锯齿。花1—4朵成腋生聚伞花序,花梗长6—10毫米;萼片5—6;花瓣7—8,白色;雄蕊多数,外轮花丝合生成短管;子房3室。蒴果3裂,每室1种子。原产我国,已有二千余年栽培历史,秦岭、淮河流域以南广泛栽培。著名产区有安徽六安、祁门、江西婺源、福建武夷山、浙江杭州等。茶叶是世界三大饮料之一,也是重要出口物资;根入药,能清热解毒;种子油为良好润滑油,提炼后可供食用。

茶Camelliasinensis

双子叶植物,山茶科。多年生常绿乔木。叶革质,叶形呈长椭圆状披针形,边缘有锯齿。秋末开花,白色。茶叶是不含酒精的重要饮料。我国是茶树的原产地,也是最早发现和利用茶树的嫩叶和芽作为原料,经过加工制成茶的国家,早在国外享有盛名。我国自古即将茶叶作为一种家庭生活饮料,已有几千年的历史。茶树栽培面积之广、产量之大,一直是列居世界之首。约在公元1610年开始输出国外。著名的产地有安徽、浙江、福建、四川和云南多省。种类很多,一般为人所熟知有红茶、花茶、绿茶、黄茶、黑茶、白茶、乌龙茶、沱茶、普洱茶、紧压茶等,各种茶都各具特点,加工工艺也不尽相同。

茶叶所含成分多达300多种、不仅含有极为丰富的茶鞣质(茶丹宁)、茶碱、可可碱、咖啡碱、芳香油、胡萝卜素、多种氨基酸和维生素C、B1、B2等物质,而且还含有钙、磷、铁、氟、碘、锰、锌、铜、锗等多种矿物质。不仅有预防龋齿、降低血脂、使冠状动脉不易硬化、延缓衰老之功效,而且还有提神、抗发炎、解毒、利尿和抗辐射损伤之效果。夏季,喝茶可以防暑降温。茶水中有一股涩味,特别是花茶中的茶鞣质遇到较热的开水(80℃为宜)时能溶解在水中,具有收敛和止血、解毒的效能,花茶中的芳香油较多,又经茉莉花的熏香,味道芳香适口。我国唐代很多文人对喝茶颇为讲究,有人还把每天饮茶7碗作为养生要诀,即“长寿七碗茶”:一碗生津止渴,二碗兴奋提神,三碗帮助消化,四碗发汗解表,五碗减肥轻身,六碗活跃思维,七碗延年益寿。并且对使用的茶具和水质也很讲究。认为好碗好水沏冲出的好茶水才有香味,不宜用滚沸的开水冲高档名茶,这样才能领略到饮茶的乐趣。只要睡觉前不喝浓茶水,次日清晨最好也不喝隔夜的茶水(成分易起变化),就可避免咖啡碱过度刺激神经引起失眠和不正常的苦涩味感,人们就可从饮茶中获得很多益处。

茶tea

Camellia sinensis (L.)O. Kuntze,又称茶树。山茶科(茶科)山茶属植物的泛称。多年生常绿的灌木、半乔木、乔木。大量栽培应用的茶树为茶亚属(Subgenus thea)茶系(Ser.sinensis)中的一种。中国是茶树的原产地,是世界上最早发现茶树、栽培茶树、利用茶树的国家。世界上有50多个国家和地区种茶,茶种都是直接或间接从中国传去。中国的古籍中在中唐以前未发现茶字。古代表示茶的字大都借用“荼”,还有“槚”、“蔎”、“茗”、“荈”等同义字和谐音字。“荼”字最早以见于《诗经》中最多,中唐以后变为茶字。世界许多国家“茶”字的读音,基本上是中国茶字的北方方言或广东、福建方言相近的音译,如英语tea,法语the,荷兰、德语tee,日本语“茶”,俄语чай,阿拉伯语Shai,越南语tsa,西班牙、意大利、丹麦、挪威及瑞典语te,世界语teo,朝鲜语ta等。

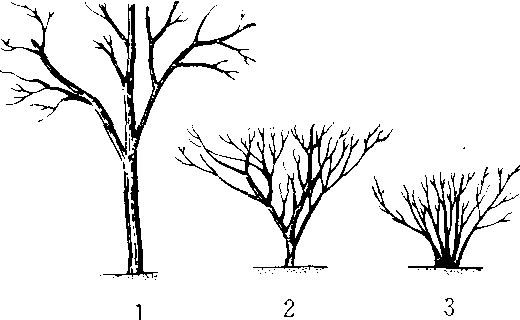

茶树

1.乔木茶树 2.半乔木茶树 3.灌木茶树

茶

新疆各少数民族日常的主要饮用品。维吾尔、哈萨克、蒙古、回族等少数民族都喜欢喝茶,一年四季都离不开茶,喝茶成了他们的一种习俗。茶水对少数民族来说显得十分重要。故有“宁可一日无食,不可一日无茶”之说。同时,茶水和奶茶是少数民族用来招待客人的一种饮料,所以无论何时去到他们家作客,主人总是热情地烧茶用以招待。

茶

茶树新梢芽叶加工产品的总称。茶树是山茶科山茶属木本植物。源于中国。茶树分乔木、小乔木和灌木3种。生育期适宜生长温度20~25℃。乔木型茶树高度达10~20 m,人工控制高度80~90 cm,主根深入地下1~2 m,单叶互生、两性花,蒴果3~4室。新鲜茶叶含干物质约25%,茶多酚20%~35%、蛋白质20%~30%,糖类20%~25%、类脂物质8%,咖啡碱3%~5%。中国茶约有650个品种。公元前1000年前的西周(公元前1066~前771)中国即出现人工栽培茶树。公元前350年的东周辞书《尔雅》中已有茶和茶树栽培的记载。三国(220~280)时张楫撰《广雅》中已有制茶术、饮茶方法和茶能提神、醒酒的记载。东汉名医华佗(?~208)著《食论》中有“苦茶久饮,益思虑”的记载。唐代建中元年(780)开始征收茶税。陆羽(733~804)撰写的《茶经》,是世界上第1部论茶专著。唐代(618~907)的茶均为绿茶(不发酵)。至南宋(1127~1279)苏州、杭州一带已开始用茉莉花窨茶(花茶)。明崇祯十四年(1641)福建崇安县星村创红茶(发酵茶)。乌龙茶(半发酵茶)是向红茶过渡的形态,其首创可能早于明代(1368~1644)中叶。世界各国的茶都是从中国引进的。约在6世纪末中国茶传入日本。815年日本嵯峨天皇命农民种植茶树。欧洲文献中最早提及茶的是1559年威尼斯人G.B.拉穆西奥著的《航海旅行》一书。清顺治十四年(1657)英国市场开始大量销售中国茶叶。1773年英国议会通过了茶叶条例,酿成著名的波士顿茶党案。清乾隆四十五年(1780)英国东印度公司将中国茶籽从广州输入印度加尔各答,印度开始种茶。1904年英国人R.布莱钦顿创始冰茶。袋泡茶出现于19世纪,20世纪80年代又开始流行。速溶茶创始于20世纪40年代,在日本比较流行。目前世界上的产茶区域广大,分布在42°N至29°S之间。