东北大鼓

亦称“奉天大鼓”。流行于东北地区。形成于清代。以七字句为主。有大口散板、小口慢板、流水板、二六板等曲调。一人自击鼓板,另有三弦、四胡伴奏。传统曲目比较多,长篇有《曹家将》、《响马传》等,中篇有《借女吊孝》、《蝴蝶杯》等,短篇有《草船借箭》、《灯下劝夫》等。

东北大鼓

流布于东北辽宁、吉林、黑龙江三省各地,旧时曾称奉天大鼓、奉派大鼓、奉调、辽宁大鼓,现统称为东北大鼓。东北大鼓产生于东北农村,后逐渐流入城市,约有200年历史。早期受弦子书影响,以男演员说唱中长篇书为主,书目多来自清音子弟书,故又称演唱班社为“清音子弟班”。清末民初,开始有女演员,擅唱小段,被称为“女大鼓”。表演形式为一人自操鼓板演唱,伴奏乐器有三弦,四胡等。唱词多为七字句,唱腔为板腔体结构,除有大口慢板、小口慢板、二六板、快板、散板等板式外,还有悲调、扣调、怯口调、西城调等专用曲调。在长期流传过程中形成了不同风格的流派:有以沈阳为中心的奉派;以营口为中心的南城派;以锦州为中心的西城派;流行于吉林省的东城派;流行于黑龙江省的江北派;著名演员有刘问霞、霍树棠、任占奎、刘桐玺等。东北大鼓曲目短段有200多段,如《露泪缘》、《忆真妃》等;中长篇书目约40余部如:《呼家将》、《薛家将》、《罗成叫关》、《三国演义》等。

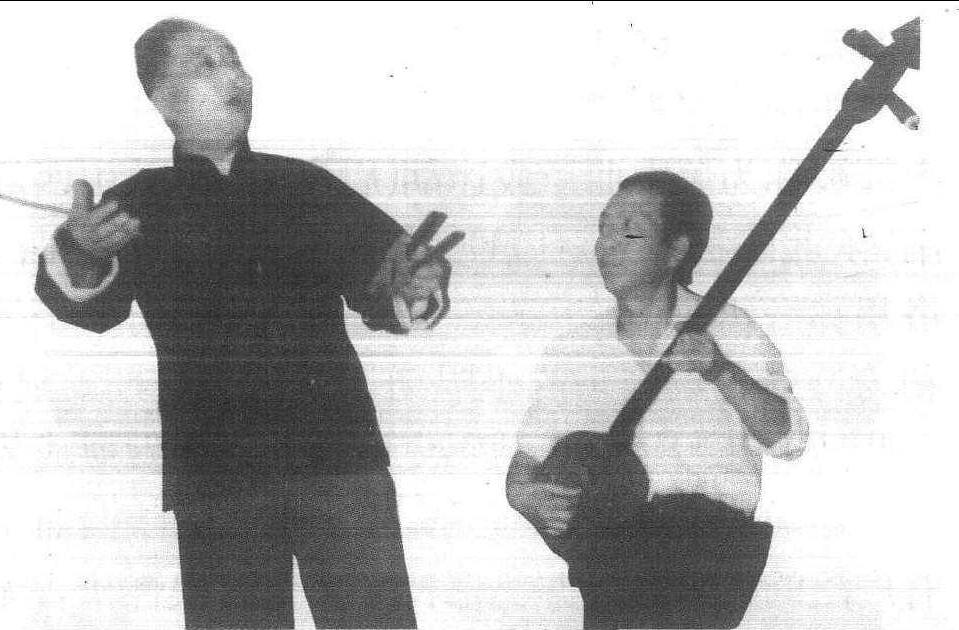

东北大鼓演唱形式

东北大鼓

东北曲种。广泛流行于东北三省。清末,沈阳曾设奉天府,故亦称“奉天大鼓”、“奉派大鼓”、“辽宁大鼓”。据传,乾隆四十八年(1784),由弦子书艺人黄辅臣等由北京带到东北,结合东北民歌,形成东北大鼓,也有人认为,东北土生土长,成型后传入城市。最初演唱形式为自操小型三弦,自弹自唱,并在腿上绑有“节子板”,用以伴奏。清末民初,开始有女演员,便发展成有弦师伴奏,主要乐器是三弦。唱腔徐缓缠绵,有 “四大口”、“四小口”、“扣调”等。书目有长、中、短三种。长篇大书有《马潜龙走国》、《粉妆楼》等40余部。短段有200多段,大多取材于戏曲、小说和传奇故事,如《杨志卖刀》、《战潼关》、《黛玉悲秋》等。在长期流传过程中,形成许多流派。以沈阳为中心的叫“奉派”;以吉林市为中心的叫“东城调”;以哈尔滨为中心的叫“江北派”;以营口为中心的叫 “南城调”。