脑垂体naochuiti

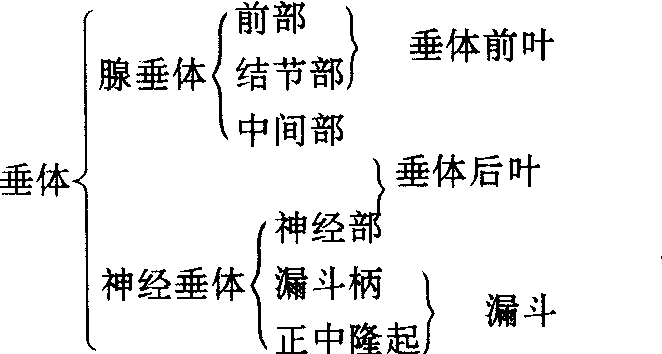

又称垂体。人体最重要的内分泌腺。靠垂体柄(漏斗柄)与下丘脑相连,悬垂于脑下方的垂体窝内。成人的垂体约重0.5~0.6g,女性略大。根据胚胎学和组织学、生理学,将垂体分为以下几部分:

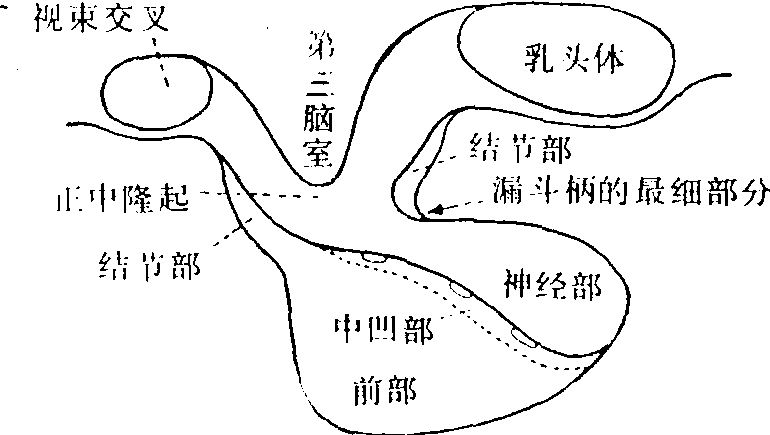

图494 成年人垂体及其附近下丘脑的矢状切面模式图

脑垂体hypophysis

脊椎动物体内位于脑腹侧并与下丘脑相连的内分泌腺。分泌多种激素,通过调节甲状腺、肾上腺、睾丸和卵巢的功能对机体的代谢、生长发育和生殖起重要作用。各类脊椎动物脑垂体的结构和发生基本相似,可分腺垂体和神经垂体两部。腺垂体由胚胎期原口顶壁外胚层向背侧突出的垂体囊(即拉克氏囊)发育而成; 神经垂体由间脑腹侧突出的垂体漏斗发育而成。两者逐渐接近而相贴。

脑垂体的系统发生 被囊类动物的神经腺和文昌鱼的哈氏神经沟是脊椎动物腺垂体的前身。圆口类的脑垂体较原始。垂体囊部分细胞分化为腺垂体,并与神经垂体松散地接合。鱼类脑垂体的形状不一。腺垂体可分前、中、后三部,前、中部相当于哺乳动物的远侧部,后部相当于中间部。板鳃鱼类的腺垂体向下形成特殊的腹叶。神经垂体一般形成分支状,腺垂体包于其外,结合紧密。两栖类腺垂体的远侧部不分区,与中间部之间隔有明显的腔,已分化出结节部,并出现垂体门脉系。爬行类的脑垂体与无尾两栖类的相似,但结节部缩小或消失。鸟类脑垂体有远侧部,结节部和神经部而无中间部。远侧部与神经部之间有结缔组织鞘分隔。哺乳类的脑垂体为椭圆形致密小体。腺垂体可分为远侧部、中间部和结节部。神经垂体由神经部和漏斗部组成,漏斗部的上半为正中隆起,下半为漏斗柄。腺垂体的结节部与神经垂体的漏斗部共同构成垂体茎(图1)。

图 1 各种脊椎动物脑垂体的比较

(a) 板鳃鱼类; (b) 真骨鱼类;(c) 无尾类; (d) 龟鳖类;(e) 鸟类; (f) 哺乳类

1. 正中隆起; 2. 漏斗柄; 3. 神经部; 4. 中间部;5. 远侧部; 6. 结节部; 7. 腹叶

哺乳动物腺垂体的组织结构 ❶远侧部。是垂体的主要部分,腺细胞排列成索或团,其间有少量的网状纤维和丰富的窦状毛细血管;腺细胞可分嗜酸性细胞、嗜碱性细胞和嫌色细胞三类。嗜酸性细胞有生长激素细胞和催乳激素细胞两种,数量较多,胞体较大,胞质内含有许多较粗大的嗜酸性颗粒; 嗜碱性细胞有促甲状腺激素细胞、促性腺激素细胞和促肾上腺皮质激素细胞三种,数量最少,胞体大小不等,胞质内含有嗜碱性颗粒。嫌色细胞数量最多,胞体最小,胞质中无分泌颗粒,着色很淡,细胞轮廓不很明显,是尚无分泌机能的未分化细胞和已脱粒的嗜酸性和嗜碱性细胞。

❷中间部。主要有淡染的嗜碱性细胞和嫌色细胞,排列成索状或团状,有时围成大小不等的滤泡,腔内含有浓度不同的胶质,腺细胞主要分泌黑素细胞刺激素,在哺乳类有促进表皮内的黑素细胞合成黑色素的作用; 在两栖类和鱼类则促使皮肤的黑素细胞的黑素颗粒向胞突扩散使体色变深。

❸结节部,腺细胞排列成索状,索间有丰富的窦状毛细血管,腺细胞主要是嫌色细胞,还有少数嗜酸性和嗜碱性细胞。

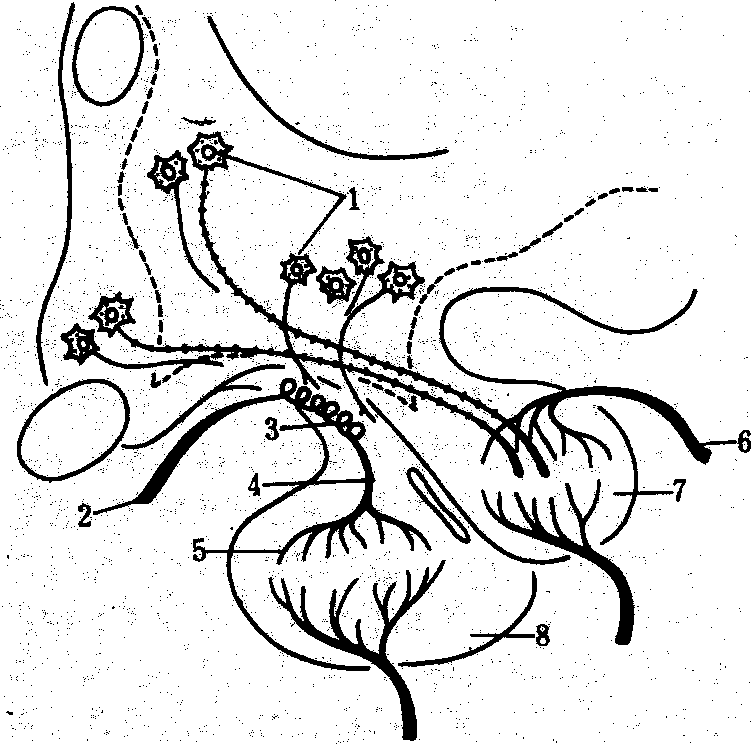

神经垂体与下丘脑的关系 两者共同构成下丘脑神经垂体系,神经垂体主要由神经胶质细胞和无髓神经纤维组成,其间有少量网状纤维和较丰富的窦状毛细血管。无髓神经纤维主要来自下丘脑的视上核和室旁核的神经分泌细胞,视上核的神经分泌细胞主要合成加压素(或抗利尿素),室旁核的神经分泌细胞主要合成催产素。这些分泌颗粒沿轴突输送,在轴突内排列成串,当密集成团块时称赫令氏体,经正中隆起和漏斗柄进入神经部,再释放入毛细血管。

图 2 脑垂体与下丘脑的关系

1. 下丘脑的神经分泌细胞; 2. 垂体上动脉; 3. 初级毛细血管; 4.垂体门静脉;5. 次级毛细血管; 6. 垂体下动脉;7. 神经垂体; 8. 腺垂体

脑垂体的血管分布 分布于脑垂体的血管主要有:❶垂体下动脉。来自颈内动脉,分支进入神经部形成窦状毛细血管网,然后汇合成集合静脉入垂体周围的静脉窦;

❷垂体上动脉。来自基底动脉环,从结节部上端进入垂体茎,在正中隆起和漏斗柄处形成襻状的初级毛细血管网,然后汇集成十数条门静脉,经结节部进入远侧部再形成次级毛细血管网,构成垂体门脉系统。远侧部的毛细血管也汇入集合静脉再注入垂体周围的静脉窦。下丘脑有关核团的神经分泌细胞产生的激素,有多种释放激素和释放抑制激素。由其轴突输送到漏斗柄处,经垂体门脉系统到腺垂体,调节远侧部各种细胞的分泌活动,共同构成下丘脑腺垂体系统(图2)。

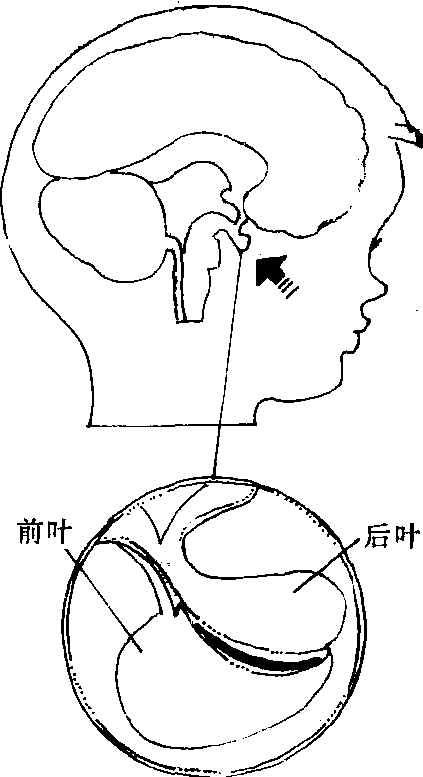

脑垂体naochuiti

人体最主要的内分泌腺。它倒悬于脑的底面,故又称为脑下垂体。脑垂体的体积很小,男子脑垂体重约0.6克,女子稍重些。根据结构和功能将脑垂体(见图)分成前叶、后叶两部分。前叶主要分泌生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素、催乳素等,对人体的生长发育、新陈代谢、性功能等都有调节作用。尤其生长激素,是影响从出生到青春期生长最重要的激素。后叶主要分泌抗利尿激素、催产素等,有升高血压、刺激子宫收缩和调节肾脏排尿等作用。脑垂体有病变可致内分泌疾病,如生长素分泌过少会发生侏儒症;生长素分泌过多发生在儿童时期,则生长过速,成为巨人症;如果发生在成人时期,因身高不能再增长,则使肢体的尖端部分肥大,成为肢端肥大症:手大,手指粗,鼻高,下颌突出;抗利尿激素分泌过少则会引起尿崩症等。4岁以前和青春期,是垂体生长最为迅速的时期。

脑垂体

脑垂体hypophysis

动物体内与丘脑下部相连的内分泌器官。由腺垂体和神经垂体两部分构成。前者起源于由原口的上皮背侧内陷成的拉克氏(Rathke)囊,包括远侧部、中间部和结节部;后者由间脑底部下垂形成,包括神经部、正中隆起和漏斗柄。各组分的位置和体积在各种动物有较大差别。腺垂体由排列成索的内分泌细胞和丰富的窦状毛细血管组成,其内分泌细胞分泌促生长素、催乳素、促甲状腺激素、促性腺激素、促肾上腺皮质激素、黑色素细胞刺激素等;神经垂体主要由起自下丘脑视上核和室旁核的无髓神经纤维和神经胶质细胞构成,视上核所分泌的加压素(抗利尿素)及室旁核分泌的催产素经轴突运输至神经垂体释放入毛细血管。脑垂体是动物体重要的内分泌器官,其分泌活动受下丘脑调节,两者在结构和功能上联系密切(见“下丘脑-垂体系统”)。