海洋潮汐haiyang chaoxi

海水受天体引潮力作用所发生的周期性运动。海面周期性的涨落叫潮汐; 海水周期性的水平流动称为潮流。我国古人把早晨海水上涨的现象叫做潮,把黄昏海水上涨的现象叫汐,故合称潮汐。

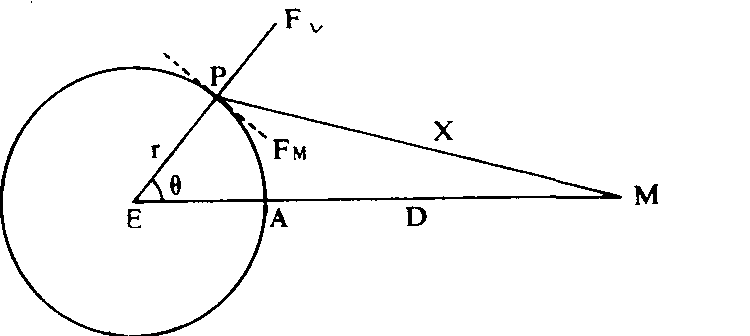

❶引潮力。产生海水潮汐的天体引潮力主要是月亮和太阳这两个天体。它们的力学过程是一样的,下面只讨论月球引潮力。月球围着地球转并保持着平衡,并不是月心绕地心旋转,而是月心和地心皆围着地月系质心在绕转,其质心在地球内距地心为0.73r(r——地球半径)的位置上。在地球绕地月系质心运动中,地球上的每个质点同时受到两个力的作用,一是月球对质点的引力,引力的大小与地月质量的乘积成正比,与它们之间距离平方成反比,其方向指向月球的中心。但是,在地球上任一地点由于距月球中心的距离不同,质点受到的月球引力也因地而异。另一个力是地球围绕月——地公共质心运动所受到的惯性离心力,其大小相等,方向背离月球。原因在于地球绕地——月公共质心运动是平动,地球上每一点的月运动 (这里的月运动仅指当月球中心绕地——月公共质心在近似圆形的椭圆形轨道上,以一个月公转一周运动时,为了平衡,地球中心也必须绕地——月公共质心运动,周期也是一个月,故有地球的月运动之称。)与地心的月运动完全同步,圆心位置不同,半径相同。已知地心以0.73r在作近似的圆运动,根据平动要求,地球上其他各点也必须以0.73r为半径分别绕其各自的圆心作圆运动,故惯性离心力大小相等。这样,除地心处单位质点所受到的月球引力与惯性离心力平衡外,其他各处所受这两力作用都不平衡。因此,地球上质点,其所受到的月球引力与地球绕地——月公共质心运动所产生的惯性离心力的合力,是该质点所受到的引潮力。根据引潮力定义以及月地距离和月球天顶距的几何关系,可以把地球上任意地点受到的月球引潮力,分解为两个分量 (如图1),经化简; 其表达式如下:

水平引潮力![]()

垂直引潮力![]()

式中E为地球质量; M为月球质量; r为地球平均半径;D为月地中心距离;g为地球表面重力;θ为月球天顶距;X为月球中心至地球表面任一点(P)的距离。如将太阳质量S、日地距离D'和太阳天顶距θ1分别代替上面公式中的M、D和θ,便得太阳引潮力的水平和垂直分量为:

水平引潮力![]()

垂直引潮力![]()

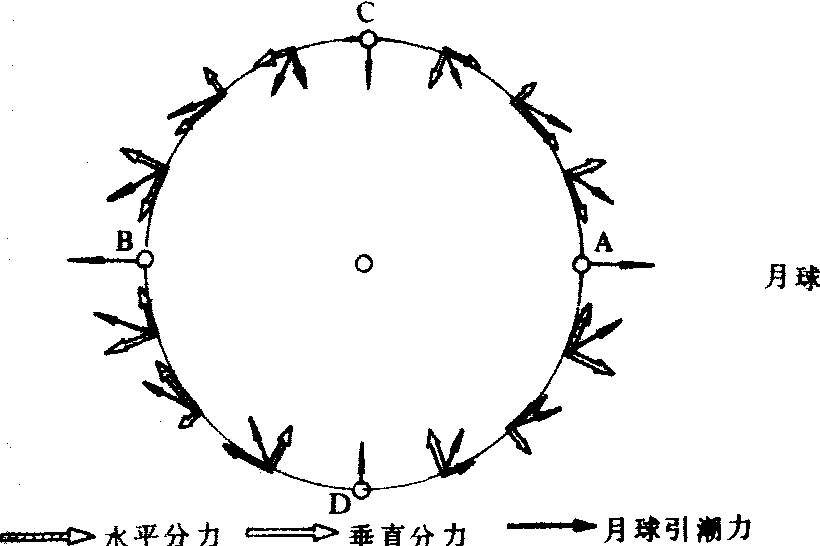

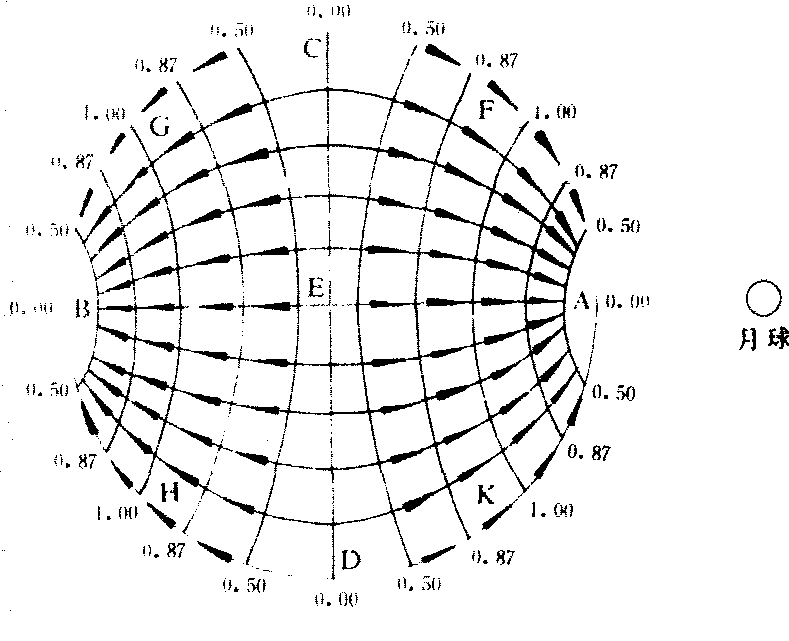

由引潮力公式可知,任意天体对地球某处的引潮力,其大小与天体的质量成正比,与天体到地球中心距离的三次方成反比。此外,还与天体到该处的天顶距有关,天顶距越接近90°,引潮力越小。在月球和太阳的天顶距均为零的情况下,已知:S=333400E,E=81.5M,D'=389D,D=60.3r。太阳的质量约为月球质量的2717万倍,但日地距离平均约为月地距离的389倍,故太阳引潮力反而比月球小。月球引潮力等于太阳引潮力的2.17倍![]() ,可见海洋潮汐主要是由月球引潮力引起的。月球引潮力很小,据计算月球垂直引潮力只有重力的千万分之0.56到1.12,太阳垂直引潮力只有重力的千万分之0.26到0.52。由月球引潮力引起的潮汐称太阴潮;由太阳引潮力引起的潮汐称太阳潮。地球上的引潮力因地球与月球、太阳的相对位置不同,其大小和方向都因时因地而异,由图2及月球引潮力垂直分量公式可以看出,月球引潮力的垂直分量在A、B两点达最大,但方向相反;而在C、D两点,垂直引潮力均指向地心,量值约为A、B两点之半。月球引潮力的水平分量在通过月球中心与地心的连线的地球表面上的A、B两点和地月连线正交的大圆上C、D各点为零,而在与地月连线呈45°和135°角的一条半径,绕连线旋转一圈在地球表面所形成的圆上的F、G、H、K达到最大值(图3)。在太阴赤纬为零时,月球引潮力的水平分量与地轴或赤道成对称分布,这时水平分量在一个半球上都指向A,而在另一个半球上都指向B。当太阴赤纬不为零时,月球引潮力对地轴或赤道的分布便不对称。太阳引潮力的分布与之类似。

,可见海洋潮汐主要是由月球引潮力引起的。月球引潮力很小,据计算月球垂直引潮力只有重力的千万分之0.56到1.12,太阳垂直引潮力只有重力的千万分之0.26到0.52。由月球引潮力引起的潮汐称太阴潮;由太阳引潮力引起的潮汐称太阳潮。地球上的引潮力因地球与月球、太阳的相对位置不同,其大小和方向都因时因地而异,由图2及月球引潮力垂直分量公式可以看出,月球引潮力的垂直分量在A、B两点达最大,但方向相反;而在C、D两点,垂直引潮力均指向地心,量值约为A、B两点之半。月球引潮力的水平分量在通过月球中心与地心的连线的地球表面上的A、B两点和地月连线正交的大圆上C、D各点为零,而在与地月连线呈45°和135°角的一条半径,绕连线旋转一圈在地球表面所形成的圆上的F、G、H、K达到最大值(图3)。在太阴赤纬为零时,月球引潮力的水平分量与地轴或赤道成对称分布,这时水平分量在一个半球上都指向A,而在另一个半球上都指向B。当太阴赤纬不为零时,月球引潮力对地轴或赤道的分布便不对称。太阳引潮力的分布与之类似。

图1 地球上任一点的引潮力分量

图2 月球引潮力分量

图3 水平引潮力的分布

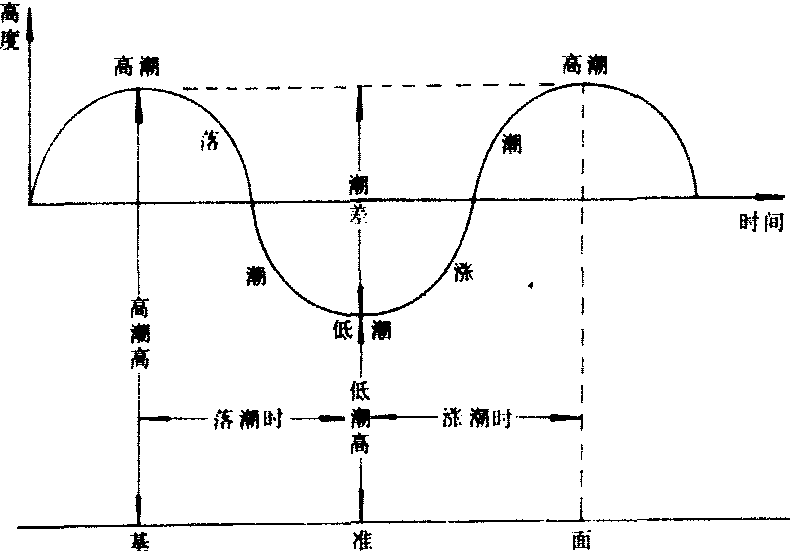

❷潮汐过程。潮汐涨落是一种周期性过程。在潮汐过程中,当水位上涨到最高位置时,称高潮或满潮;当水位下降到最低位置时称低潮或干潮(图4)。从低潮到高潮的过程,称为涨潮;从高潮到低潮的过程,称为落潮。当潮汐达到高潮或低潮时,在此时刻前后一段时间内,海面既不上升也不下降,分别称平潮和停潮。规定平潮的中间时刻为高潮时,当时的潮位高度为高潮高;停潮的中间时刻为低潮时,当时的潮位高度为低潮高。相邻的高潮和低潮的潮位高度差称为潮差。从低潮时到高潮时的时间间隔,称涨潮时;从高潮时到低潮时的时间间隔,称落潮时。两者之和称周期。海水潮位随时间在变化,每小时潮位的多年平均值就是平均海面高度。

图4 潮汐要素示意图

❸潮汐类型。潮汐涨落现象因时因地而异,从涨落周期来说,可划分三种类型:其一,正规半日潮。在一个太阴日内(24小时50分)发生两次高潮和两次低潮。两次高潮和两次低潮的高度都相差不大,涨落潮时也很接近。我国厦门和塘沽的潮汐为这一类型。其二,全日潮。潮汐在每半月中有连续7天以上的天数在一个太阴日内出现一次高潮和一次低潮;而少数日子,则一天为两次潮。我国南海许多地方的潮汐属于这一类型,其中北部湾是世界上最典型的全日潮之一。其三,混合潮,又分不正规半日潮和不正规全日潮。不正规半日潮基本上具有半日潮的特性,但在一太阴日内相邻的高潮或低潮的潮位相差很大,涨潮时和落潮时也不等。我国台湾省的马公和安平等地的潮汐属这种类型。不正规全日潮在半个月内的大多数日子里为不正规半日潮,在少数日子里,在一太阴日内也发生一次高潮、一次低潮的全日潮现象。如我国广东省的榆林、碣石湾等地的潮汐为这一类型。

❹潮汐的变化规律。潮汐过程随着月球、太阳和地球三者相对位置的周期性变化,致使潮汐每天的潮高和潮时也随着发生变化,这种变化有规律可寻,主要有三种情况:其一,潮汐的日变化。当月球赤纬为零时,在一个太阴日内,将发生两次高潮和两次低潮。两次高潮的时间间隔为12小时25分,涨、落潮时各为6小时12.5分,潮差相等。这是典型的半日潮。潮汐高度有从赤道向两极递减的趋势,并与赤道对称,故称赤道潮。当月球赤纬不等于零时,在一太阴日内,世界多数地点存在相邻两次高潮(或低潮),但潮高和潮时存在不等现象,这种现象称潮汐周日不等。当月球赤纬增大到回归线附近时,潮汐周日不等现象最显著,这时的潮汐称为回归潮。同样,对于太阳来说,由于赤纬的变化,也能引起潮汐周日不等现象,如每年在春分和秋分前后,它的赤纬最小,如果此时月球出现在赤道附近,则潮汐不等现象最小,相应的潮汐称分点大潮; 而在夏至和冬至前后,太阳赤纬最大,若此时月球赤纬较大,这时所产生的潮汐不等现象最大,相应的潮汐称至点大潮。其二,潮汐的月变化。潮汐的月变化有两种: 一是半月周期潮,一是月周期潮。半月周期潮发生在农历每月的朔 (初一) 和望 (十五或十六),日、地、月的位置大致处于一条直线上,这时月球和太阳的引潮力的方向相同,引潮力叠加,潮汐现象特别明显,高潮特高,低潮特低,潮差出现极大值,故称大潮。由于它发生在每个月的朔、望日,变化周期是半个月,因此又称朔望潮。大潮过后,潮差逐渐减小,当月相处于上弦 (初八或初九) 和下弦(廿二或廿三)时,日、地、月三者位置成直角,太阳和月球引潮力互相削弱的情况最为显著,故这时合成的引潮力最小,形成高潮不高,低潮不低,潮差达到最小值,称为小潮或方照潮。它的变化周期也是半个月出现一次。这种大潮、小潮的依次更替,称为半月不等现象。月周期潮是由于月球绕地球运动的轨道而产生的。月球从近地点出发,经过远地点又回到近地点,需要27.5546天,月球对地球的引潮力也随着产生相应的周期性变化。月球在近地点时,引潮力要大一些,这时所发生的潮汐称为近地潮; 月球在远地点时,引潮力要小一些,这时所发生的潮汐称为远地潮。近地潮的引潮力比远地潮约大40%。由于这一原因所导致的潮差的周期变化,叫做潮汐的月不等现象。其三,潮汐的年变化和多年变化。地球绕太阳的公转轨道也是一椭圆,当地球运行到近日点时所发生的潮汐,叫近日潮; 当地球运行到远日点时所发生的潮汐,叫远日潮。近日潮的引潮力比远日潮约大10%左右,它的变化周期为一年。这种现象称为潮汐的年不等。潮汐的多年变化是由于月球的近地点顺着月球运动方向每年向前移动40°左右,每8.85年完成一周。还有黄白交点在天球上自东向西的移动周期为18.61年。所有这些周期,称为潮汐的多年变化。

我国古人很早就知道潮汐和月球有密切的关系。汉代的王充 (公元27~97) 在 《论衡》一书中指出:“涛之起也,随月盛衰,大小满损不齐同。”北宋燕肃(约961~1040)指出潮汐变化“随日而应月……盈于朔望……虚于上下弦”。17世纪,英国科学家I·牛顿(1643~1727)提出万有引力定律,对潮汐作了科学解释,用引潮力说明潮汐的起因并为大家所接受。此后,D·伯努利和P·S·拉普拉斯分别建立了潮汐的静力学和动力学的基础理论。19世纪60年代末,开尔文和G·H·达尔文等人提出了潮汐分析和预报方法,并得到广泛应用,才形成了潮汐学。